刃長 二尺三寸四分

反り 七分五厘

元幅 一寸一分四厘強

先幅 八分一厘

棟重ね 二分一厘

鎬重ね 二分七厘

金着二重ハバキ 白鞘付

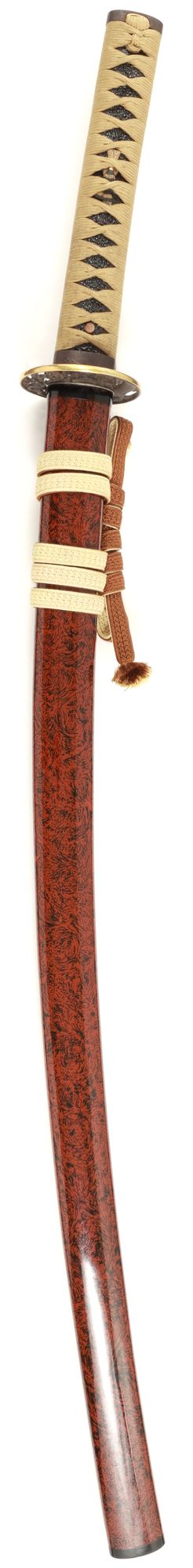

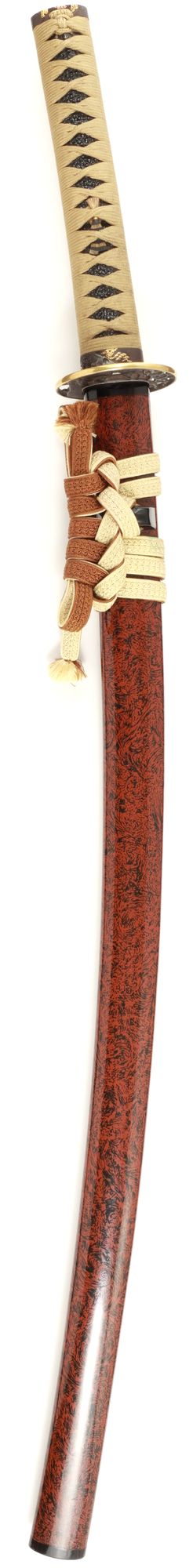

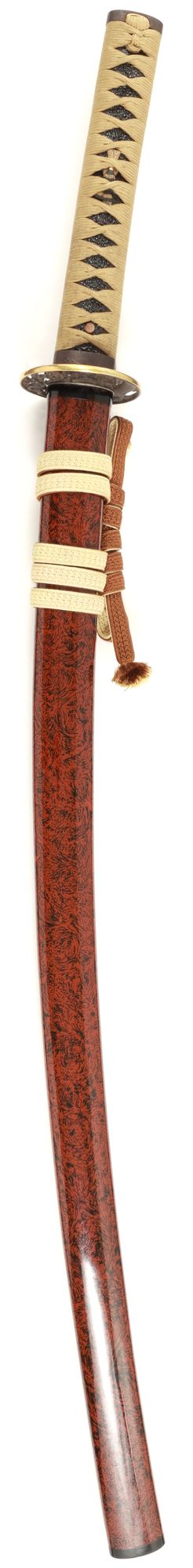

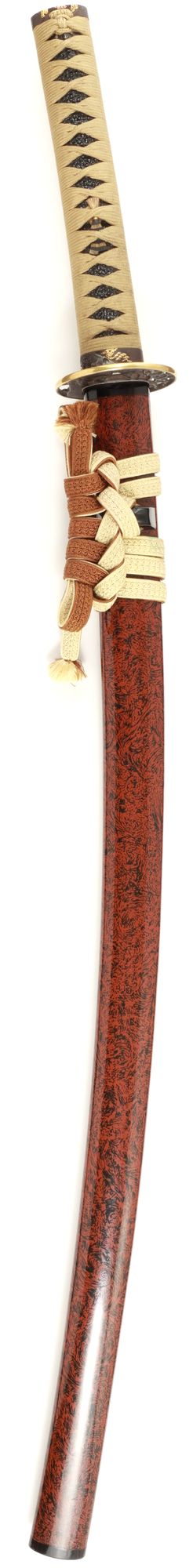

朱漆藻草模様塗鞘打刀拵入

拵全長 三尺二寸七分六厘

柄長 七寸七分二厘

平成十年東京都登録

特別保存刀剣鑑定書

Hacho (Edge length)70.9cm

Sori(Curvature)2.2cm

Moto-haba (Width at Ha-machi) 3.48㎝

Saki-haba (Width at Kissaki) 2.48cm

Kasane(Thickness) 0.82cm

Gold foil double Habaki / Shirasaya

Shu urushi "Mogusa"(seaweed design) nuri saya,

uchigatana koshirae

Whole length: 99.3cm

Hilt length: 23.4cm

Tokubetsu-hozon by NBTHK

天正二年二月日紀の備前清光(きよみつ)の剛刀。清光は戦国期の備前刀工で、天正頃の棟梁は天神山城の浦上宗景の需に応えた孫右衛門尉清光。当時、備前は浦上氏と宇喜多直家が対立しており、これに毛利輝元が絡んで中国地方の戦国史は激しい展開の最中にあった。

この刀は、身幅が特に広く、元先の幅差が少なく、棟寄りの肉が削ぎ落されて鎬筋が歴然と立ち、先反り気味に深く反って中鋒がやや延びた、分厚い鉄具足をも断ち斬る迫力の体配。地鉄は板目に杢目を交えて強く錬れ、太い地景が入って肌模様が鮮烈に起ち、厚く付いた地沸が煌めいて鉄色が明るく際立つ。小互の目を交えた中直刃の刃文は破綻することなく鋒へと向かい、焼の深い帽子は激しく乱れ込んで強く掃き掛けて短く返る。激しい打ち合いにも耐えるよう工夫された焼刃は、刃縁に小沸が付いて複雑に乱れ、沸を切り裂く稲妻の如く、或いは渦巻状に金線が現れ、砂流しが盛んに掛かり、小足と葉が無数に入り、小模様ながら覇気満々として出来が抜群に優れている。茎の保存状態も完璧で、強く刻された銘字に鑚枕が立ち、刀匠の熱意と誠意を伝えている。

附帯する拵は、朱漆に藻草模様塗鞘の洒落た意匠ながら、菊川南甫の田舎屋図の鉄地の縁は天井板が極厚で、打ち込んだ際の柄割防止への備えは万全。腕に覚えのある江戸期の猛者が腰に備えたことを窺わせている。注…海外赴任した旧所持者が帰国後、東京都で新規交付したが、元々は昭和二十七年大分県の初期登録で豊後国の武家に伝来したとみられる。