刃長 一尺七寸八分二厘

反り 四分二厘

元幅 一寸五厘強

先幅 六分八厘半

重ね 二分三厘

彫刻 表裏 棒樋掻流し

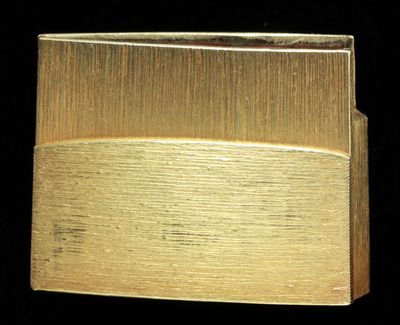

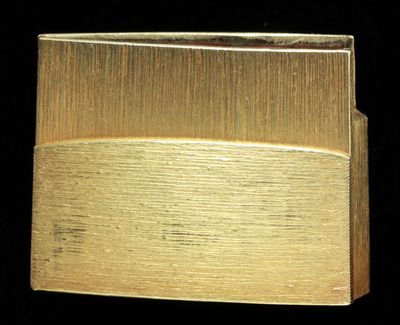

金着二重ハバキ 白鞘入

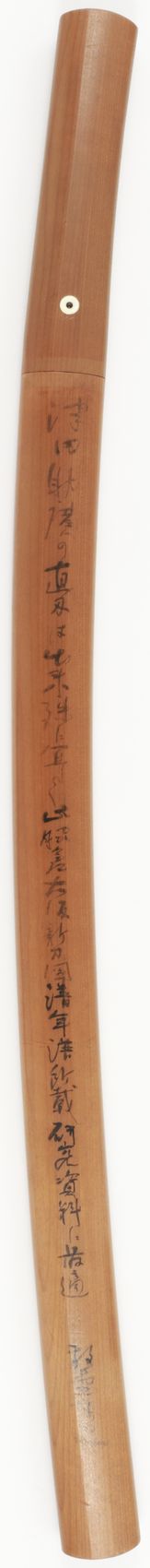

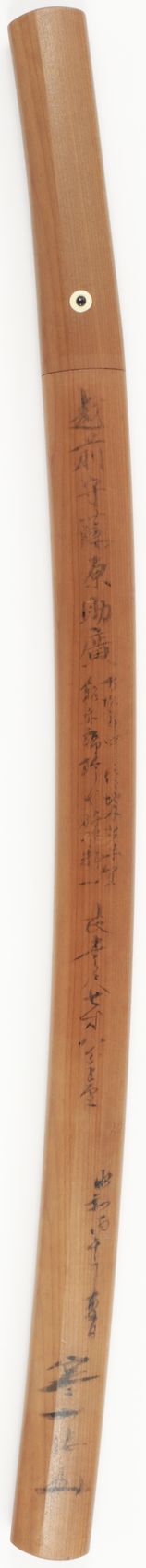

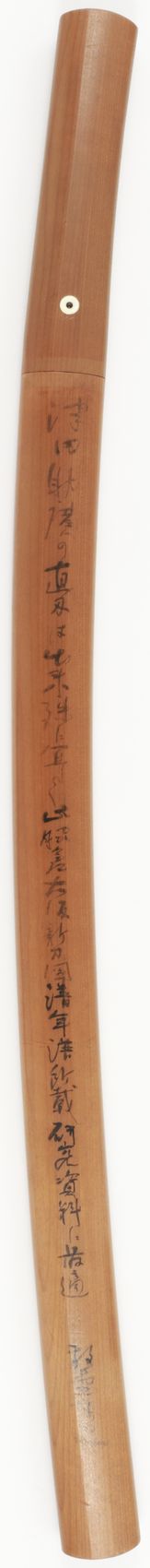

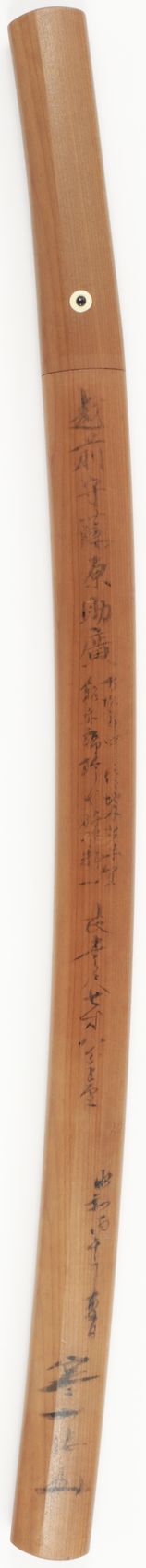

佐藤寒山博士鞘書(注①)

中宮敬堂鞘書(注②)

『大坂新刀図譜』所載(「万治二年頃」)

昭和二十七年山形県登録

特別保存刀剣鑑定書 (万治頃)

Gold foil double Habaki

Callligraphy on the Shirasaya written by Dr. Sato Kanzan and Nakamiya Keido

Put in "Osaka shinto zuhu"

Tokubetsu-hozon certificate by NBTHK

(Manji era)

津田越前守助廣は大海の大波を想わせる「濤瀾乱刃」を完成させ、同時代の刀工は勿論、江戸後期、更には現代刀工にも影響を与えた刀界の巨星。丁子乱の上手であったのみならず刃味の良さで鳴らした父そぼろ助廣の指導で才能が開花し、十代後半の承応頃には父の代作代銘に当り、万治元年に独立して越前守となる。精美な地鉄と沸匂深い刃の冴えは圧巻で、元禄九年の『難波丸』の刀工値付では、同時代の大坂刀工とは別次元ともいうべき「刀十枚脇七枚(注③)」の高評価であった。

この脇差は独立直後の万治頃(注④)二十代前半の作で、身幅広く両区充分について重ね厚く、反り控えめの中鋒で、棒樋が掻き流されて洗練味のある姿。小板目鍛えの地鉄は、細かな地景が縦横に入って肌目が緻密に起ち、小粒の地沸が均一に付いて地肌潤い透き通るような鉄色。直刃の刃文は僅かに小互の目を交え、新雪のような小沸が柔らかく降り積もって刃縁明るく、刃境に筋状の、或いは打ちのけ風の湯走りが掛かって二重刃状の風の働きとなり、小足が無数に入り、清浄な匂が立ち込めた刃中は一点の滓も留めず爽快に澄む。帽子は焼き詰めごころに浅く返る。茎の銘字も入念。初期作に稀に見る古作大和手掻写しの作(注⑤)で、大成期の片鱗を窺わせる青年期の優作である。注①…「万治年中之作 地刃出来宜 銘亦稀珍也 好資料之一」と記されている。

注②…「津田助廣の直刃は出来殊に宜しく此脇差大坂新刀図譜年譜所載 研究資料に最適」と記されている。

注③…一枚は小判十両であろうか。因みに他工は刀三枚から五枚、脇差は二、三枚である。

注④…大坂新刀研究の大家中宮敬堂氏の『大坂新刀図譜』作刀年譜では「万治二年頃」とある。

注⑤…越前守助廣大鑑』に大和手掻写の脇差がある。