昭和四十年広島県登録

特別保存刀剣鑑定書

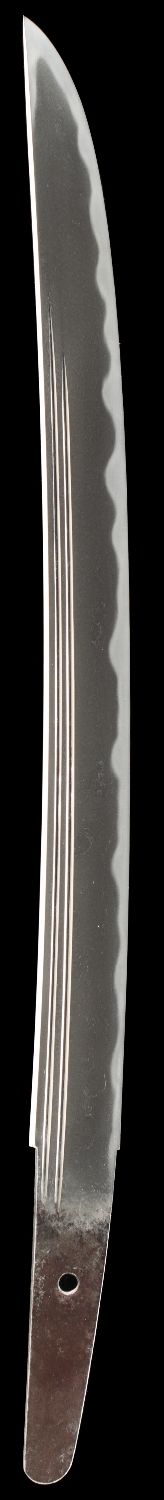

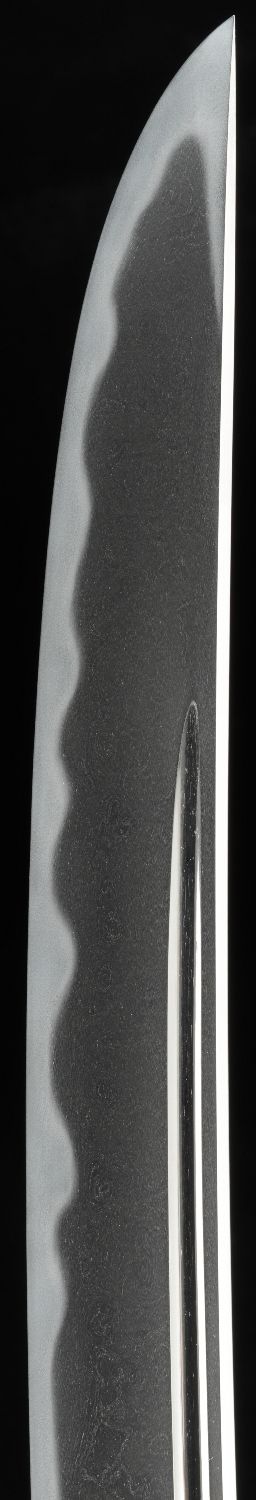

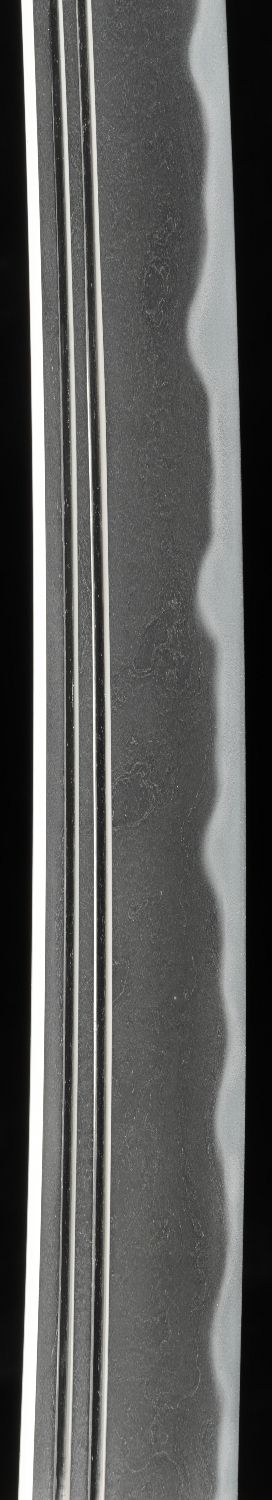

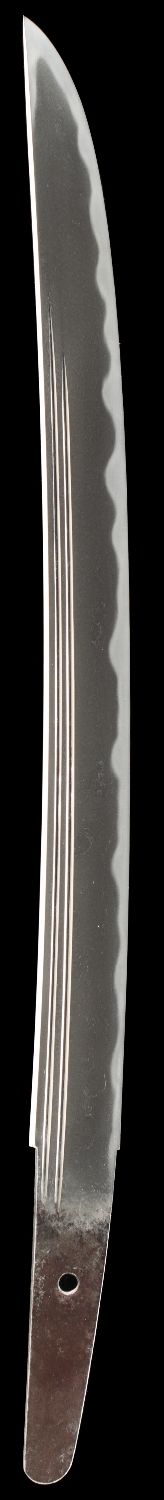

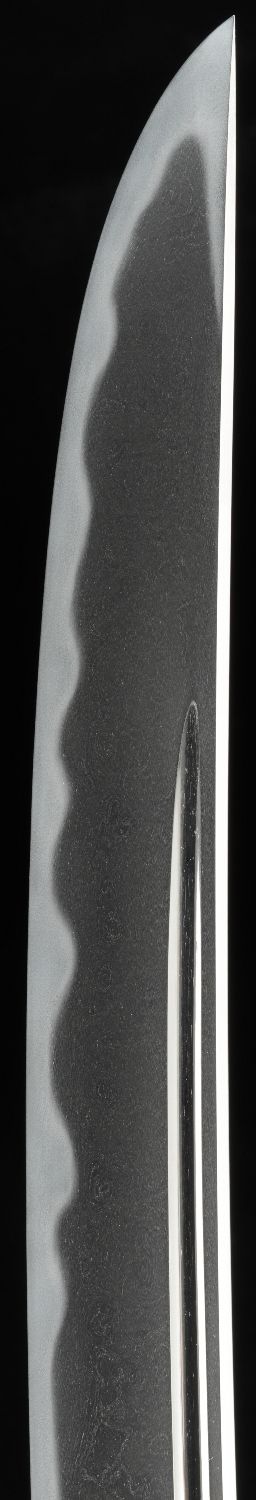

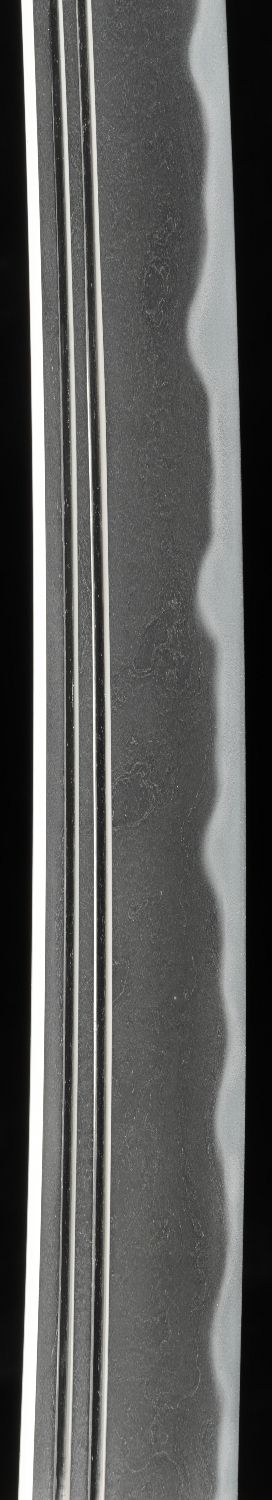

元幅広く物打辺りが強く張り、重ねしっかりとした健全体躯に、南北朝期の志津を想わせる浅く湾れる洗練味のある焼刃を施した、播磨守輝廣の特色顕著な脇差。反り強く先反りの付いた造り込みに、すらりとした樋を掻いて強みと鋭さを与えた姿。網目のように全面を覆う自然味のある地景によってくっきりと現われた杢目の交じる板目鍛えの地鉄は、微細な地沸で潤い感に満ち、刃寄り柾がかる中を焼刃が走る。小沸の粒が綺麗に揃って明るく冴えた互の目交じりの湾刃は、実用性を考慮して刃先に迫るほどに浅く、物打辺りには飛焼を配して強度を高めた構成。匂で満たされた刃中には小沸が広がり、肌目に沿って入るほつれが刃縁を流れ、一部は刃境を越えて地側へも流れ込み、浅く乱れ込んだ帽子も先がほつれ、小丸に長く焼き下がる。

播磨守輝廣は尾張の出身で肥後守輝廣の門人。師と共に福島正則の転封に従って尾張清洲から安芸広島に移り、後に二代を継いで慶長年間に播磨守を受領、業物にも列せられている高い技術を以て刃味鋭い刀脇差を製作、正則の改易後は浅野家の鍛冶となり、その技術を末孫にまで伝えている。