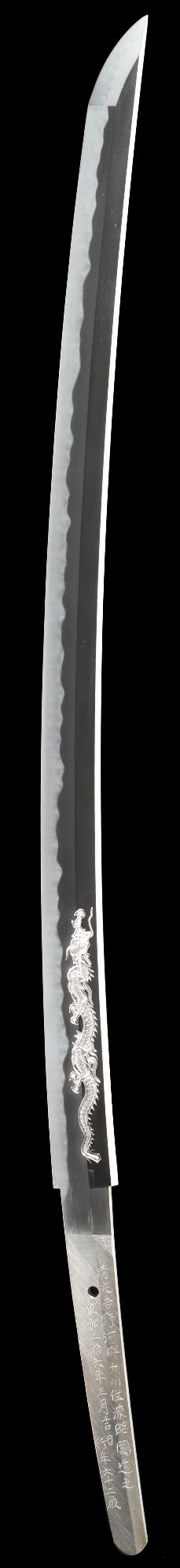

四国を東に流れ下る吉野川の上流、高知県大川村に鍛冶場を設けて頑強な刀造りに邁進した近藤昭國刀匠は、大正七年の生まれ。昭和十四年に栗原昭秀に入門して修業を積み、第四回日本刀展覧会で金牌の功績を上げ、以降内閣総理大臣賞、陸軍大臣賞を受賞、陸軍軍刀展覧会では二度の会長賞を受賞している(注①)。

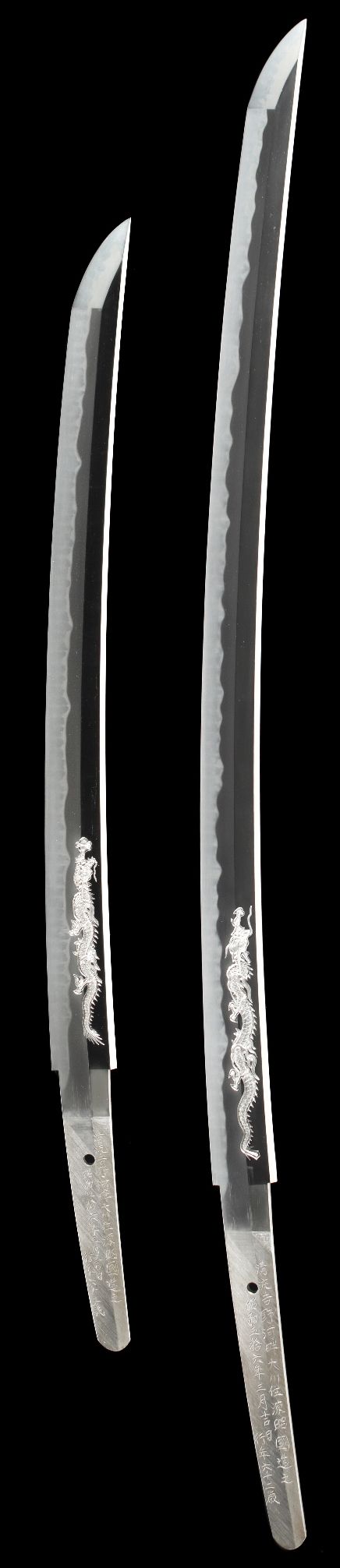

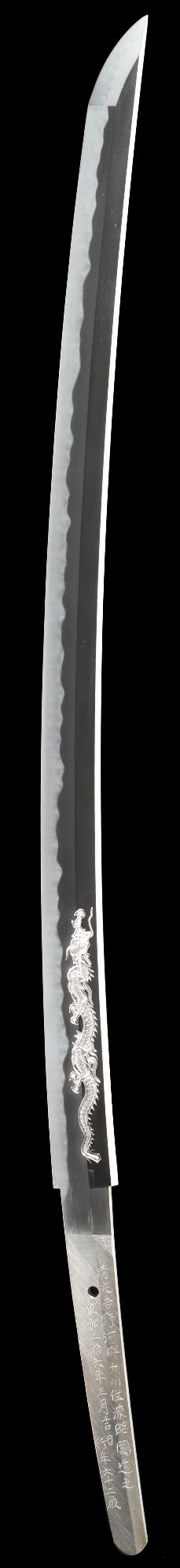

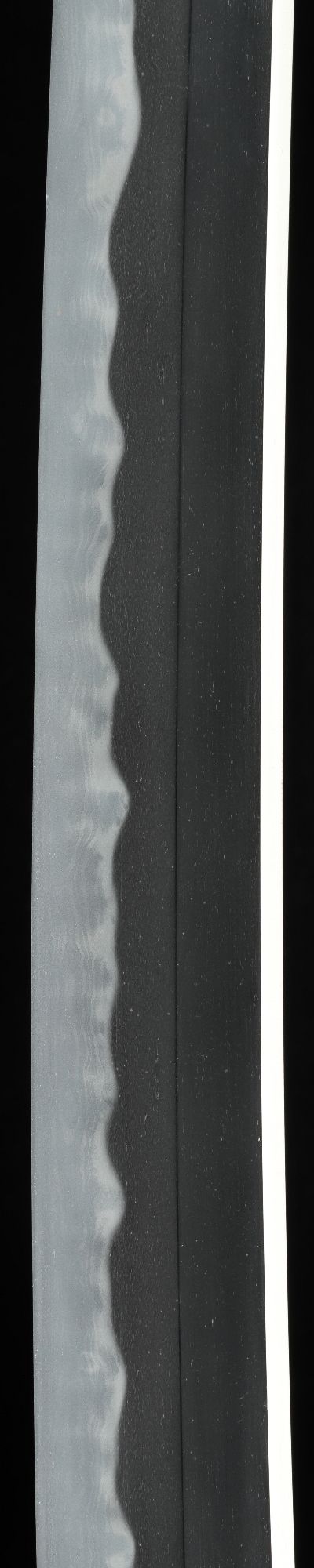

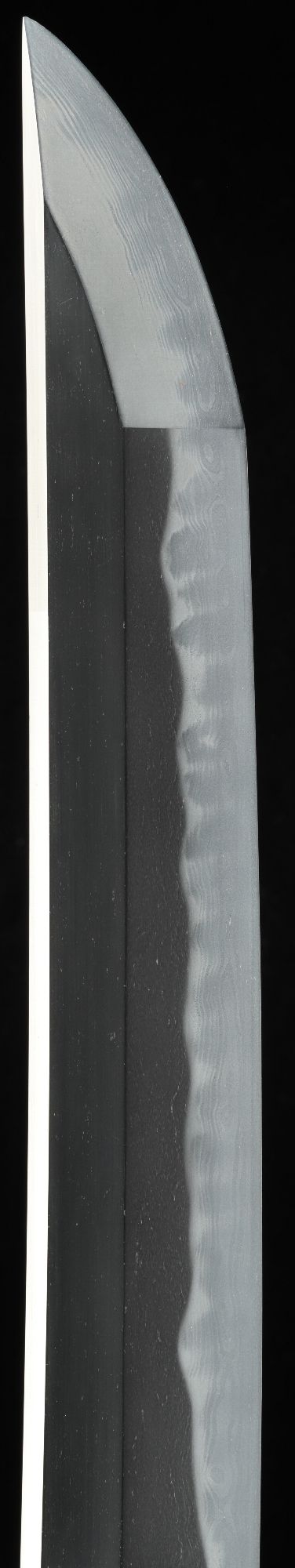

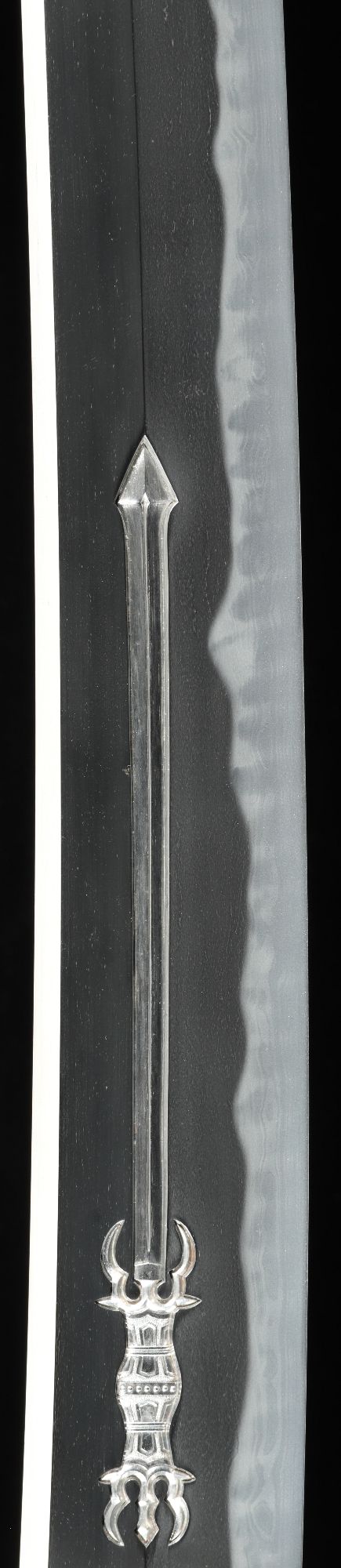

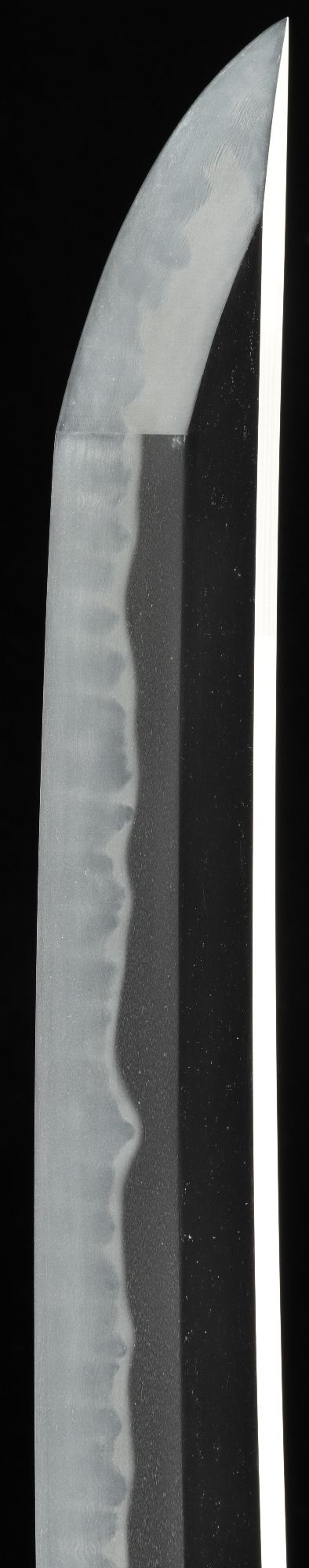

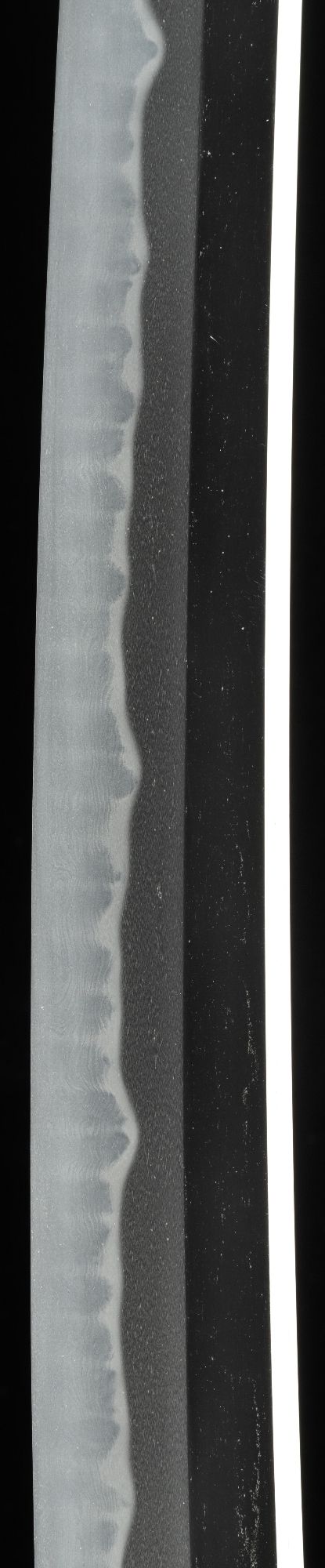

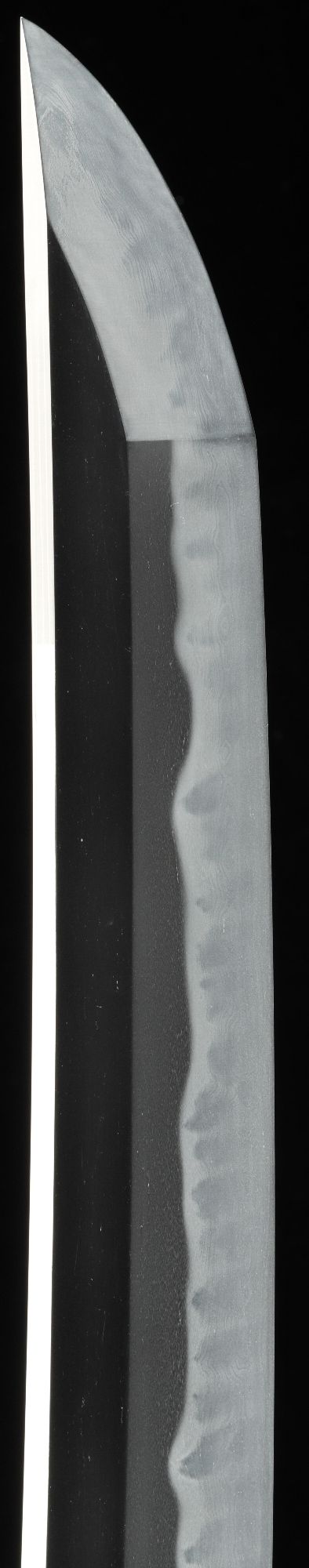

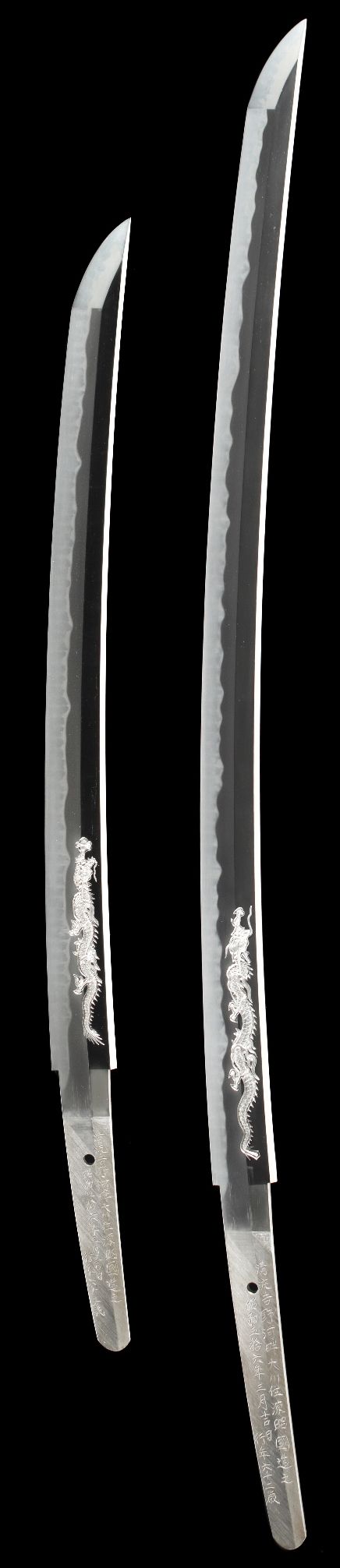

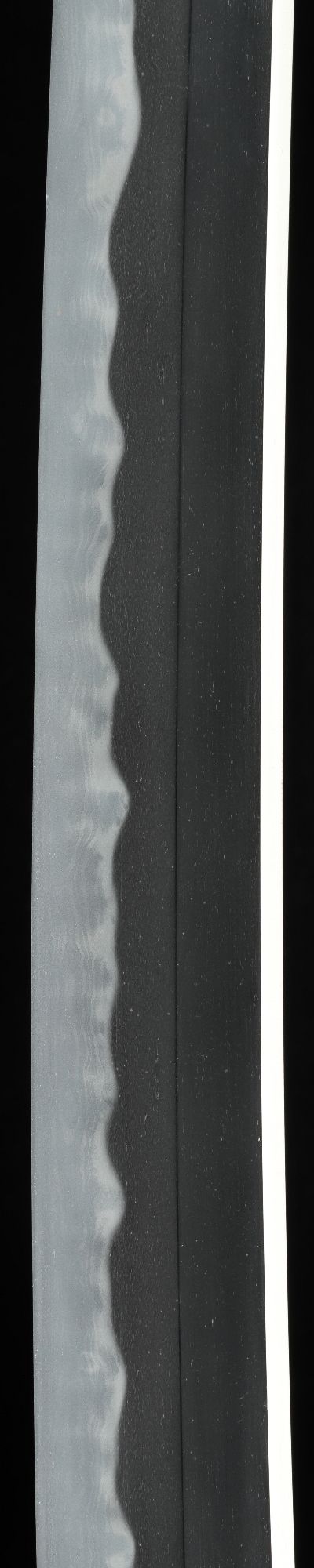

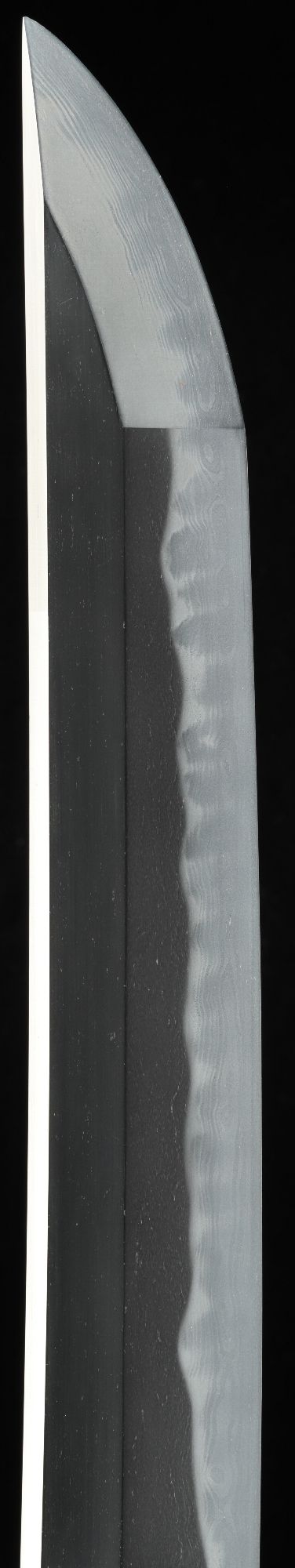

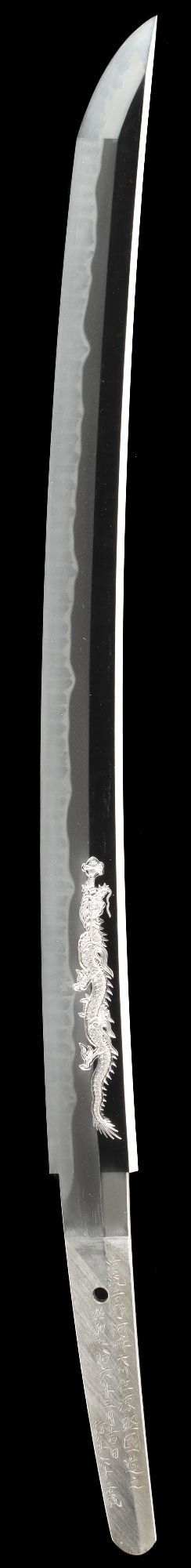

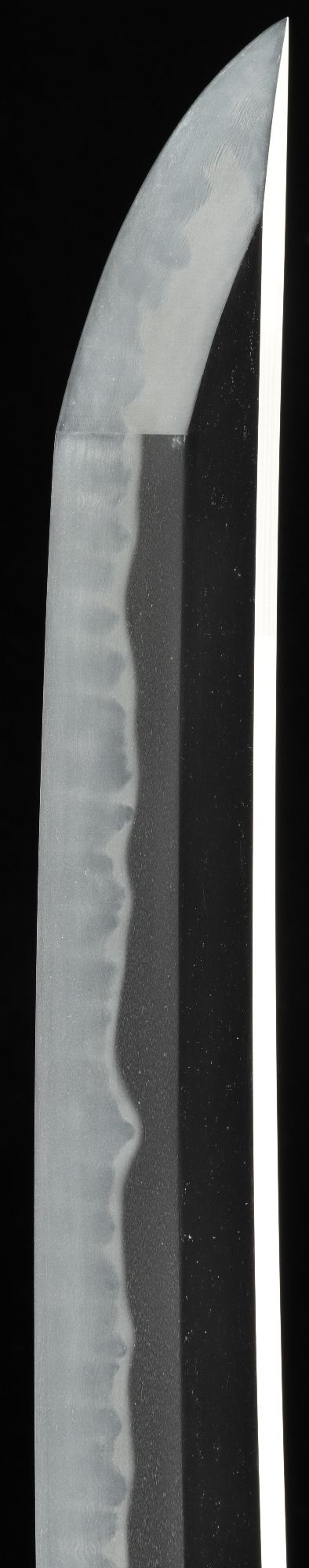

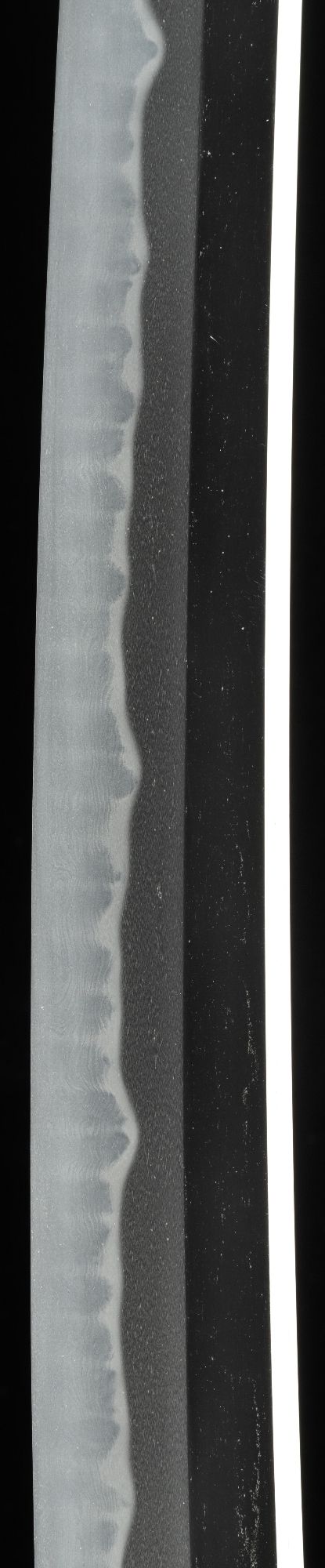

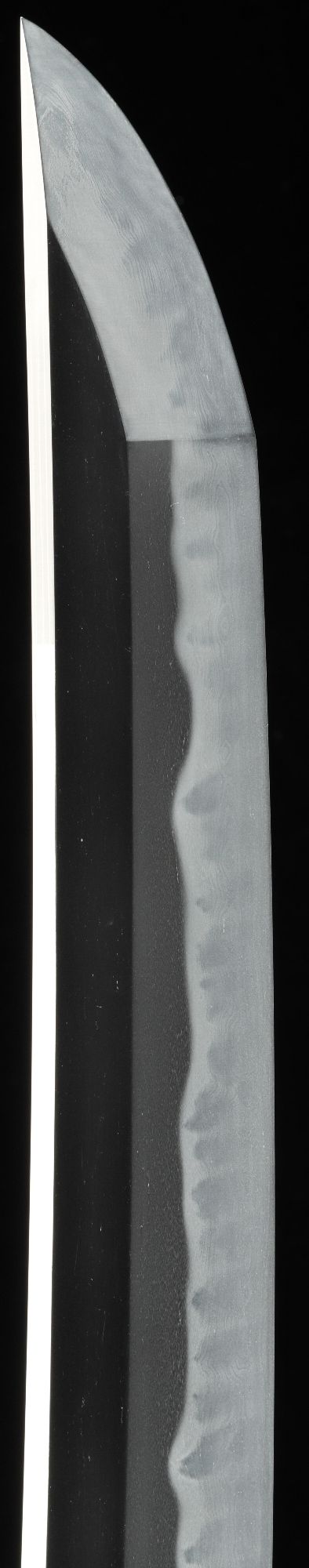

大小揃いのこの一腰は、刀が一六〇〇グラム、脇差が一一五〇グラムの、常にない身幅と極厚の仕立て。岩本富士男なる試断家によって一ツ胴の截断が為されたことが茎に記されており(注③)、肉厚の造り込みながら戦時中に備えた刃味の良さをも突き詰めた作であることが証される。身幅が広いだけでなく、棟が鋭角に立って刃先の如く仕立てられており、これも迫力を増している。板目鍛えの地鉄は流れ肌を交えて柾がかり、全面に地沸が付いて地底に地景が蠢く。刃文は、大小共に足が長く射す焼の深い小互の目丁子で、帽子も細やかに乱れ、刀は焼詰め、脇差は尖りごころに返る。焼刃は匂口しっとりと柔らか味があり、互の目丁子の出入りに抑揚変化があって一様ならず、匂が満ちて明るく冴えた刃中に射す足を切るように、鍛え目の流れに沿って細かな金線状の刃肌が層状に入り、剛直相対する性質を併せ備えた作であることが判る。

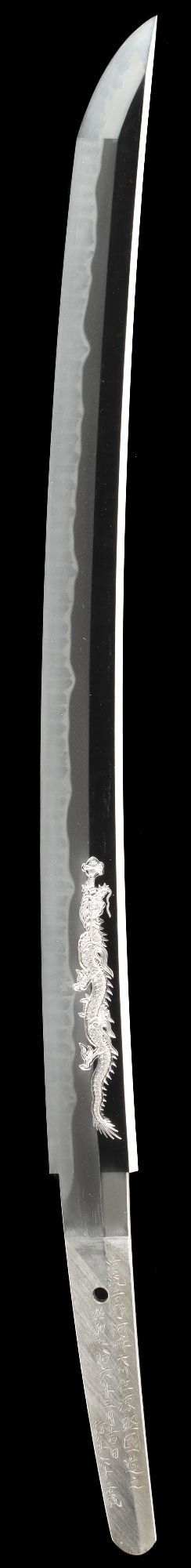

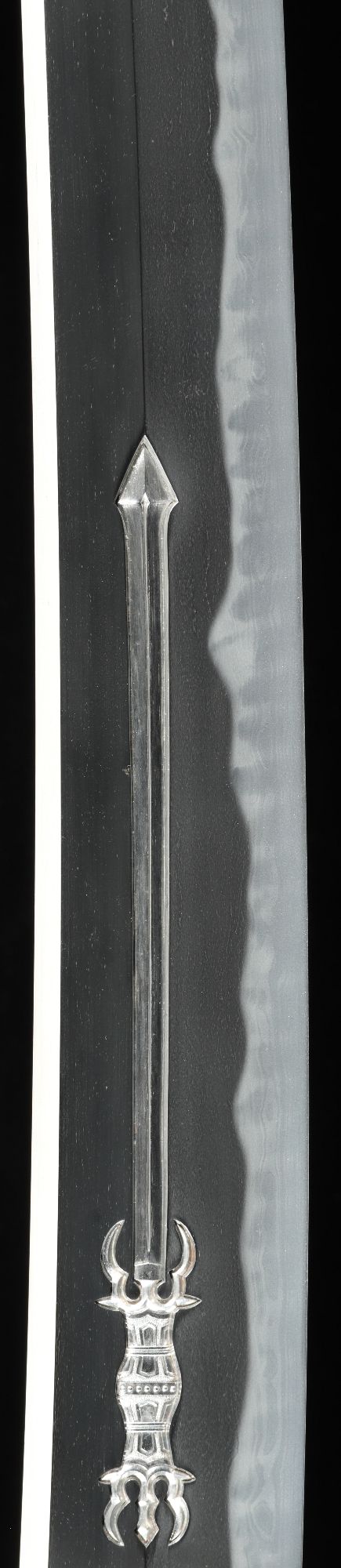

刀身彫刻は、作刀を川島忠善刀匠に学んだ、同じ土佐(現高知市鏡地区)に居住した山村善貞刀匠。真の肉彫表現になる刀身彫刻は鋭く鱗が立つ迫真の出来で、殊に龍神の周囲が深く彫り込まれ、身体の一部に微細な石目地が施されて個性的な表情を映し出している。

注①『土佐の刀工押型集』参照。

注②戦時中に「良大業」に指定されている。

注③江戸時代の試断ではなく、人体に相当する青竹と畳表を用いたものと思われる。