茶石目地塗海老鞘拵入

拵全長 一尺八寸五分

柄長 四寸五分

昭和六十年静岡県登録

特別保存刀剣鑑定書

阿波守在吉は堀川國廣の門人。國廣は天正末年に故郷日向飫肥を出て諸国を巡り、慶長初年京一条堀川に定住し、慶長四年八月洛北岩倉の幡枝八幡宮に自作太刀を奉納し、慶長十二年十一月には豊臣秀頼の北野天神奉納太刀を手掛け、当代随一の刀工として大成した。在吉には慶長二年九月吉日紀の傑作刀があり(注①)、京都定住以前から國廣と行動を共にしていた事は明らか。威風堂々の刀姿、輝く沸、奔放な焼刃、鑚当たりの強い銘字とすべてに個性的な最古参の門人である(注②)。その遺作は稀有ながら、在吉のみならず國廣を研究する上で極めて重要な存在である。

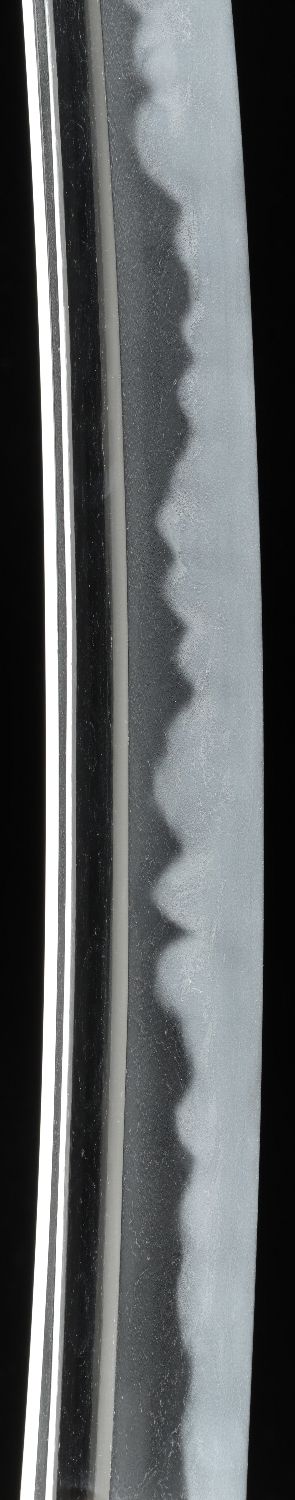

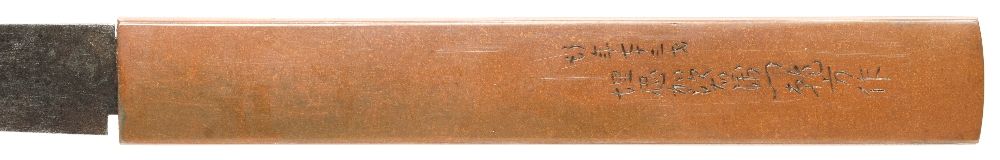

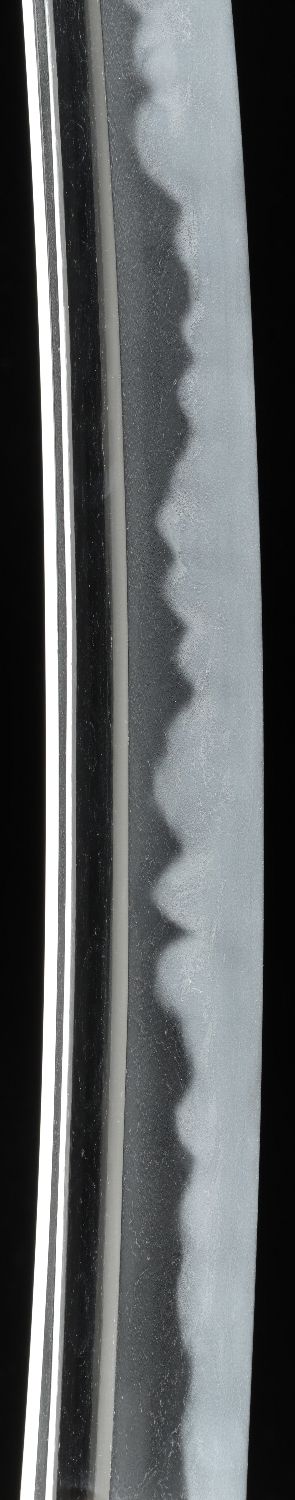

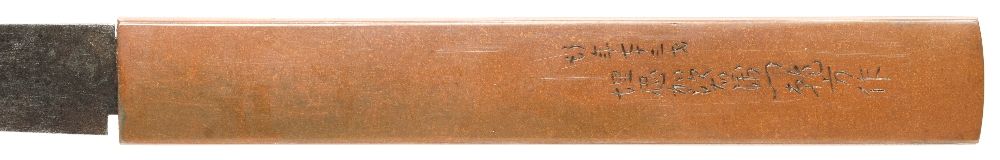

この脇差は、棟を真に仕立て、寸法重ね控えめながら、身幅は極めて広く、ふくら枯れごころに深く広く掻き流された棒樋の先が鋭く、江戸初期の大平造脇差の典型的な体配。地鉄は板目に柾を交えて肌目起ち、粒立った地沸が厚く付いて光を強く反射し、ざんぐりとした肌合いとなる。刃文は焼高い互の目に丁子、矢筈風の刃、小湾れを交えて放胆に変化し、銀砂のような沸が厚く付き、金線、砂流しが盛んに掛かり、地刃の沸が昂然と輝き、覇気に満ちている。帽子は激しく乱れ込んで、突き上げて長く返る。保存状態が良好な茎の銘字は鑚当たりが強く、在吉の特色が顕著(注③)。江戸初期の剛毅な気風を全身に湛えた阿波守在吉の優脇差である。 桃山時代を偲んで製作したものであろう、茶石目地塗に刻みを設けた鞘の、海老鞘拵が附帯している。注①…第十八回特別重要刀剣。弊社旧蔵。

注②…『新刀辨疑』巻一の「明壽國廣國貞国助等系」に「阿波守在吉。國廣ガ弟子ナリ。京都ニ住ス」と記し、巻二で「京物の中にてハ皆出来の物也」と述べ、皆焼風の作について言及しており、著者 鎌田魚妙が作品を実見したことがわかる。

注③…阿の最終画、日の第三画第四画、吉の第五画に逆鑚が用いられ、加えて原の第三画が欠画となる。