茶石目地塗鞘小さ刀拵入

拵全長 一尺八寸五分

柄長 四寸八分

昭和五十一年大阪府登録

特別保存刀剣鑑定書 (堀井胤吉前銘)

紫式部が『源氏物語』の着想を得たと伝える近江石山寺。石山吉文は文政四年同地の生まれ。弘化二年に大坂の月山貞吉に入門して修業を積み吉文と銘した。嘉永四年には江戸の大慶直胤に就いて更に技術を錬磨し、安政二年に胤吉と改銘している。独立後は近江膳所藩工として勤め、維新後も鎚を振るい、島崎藤村とも交流している。同郷の宮内省高官で自身も作刀経験のある三宮義胤(注)の推薦で明治二十八年に宮内省御用刀匠となり、八十三歳の長命を得ている。

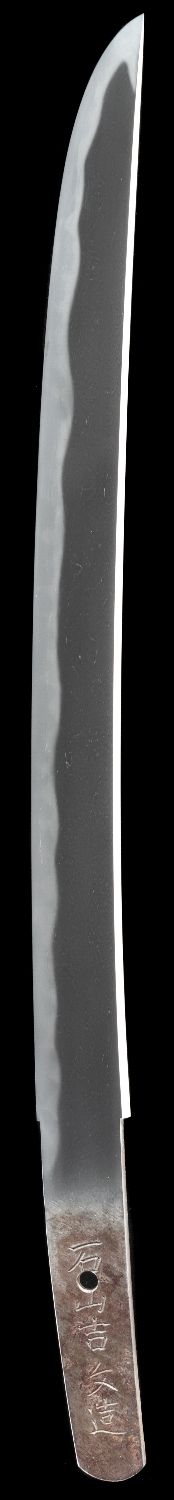

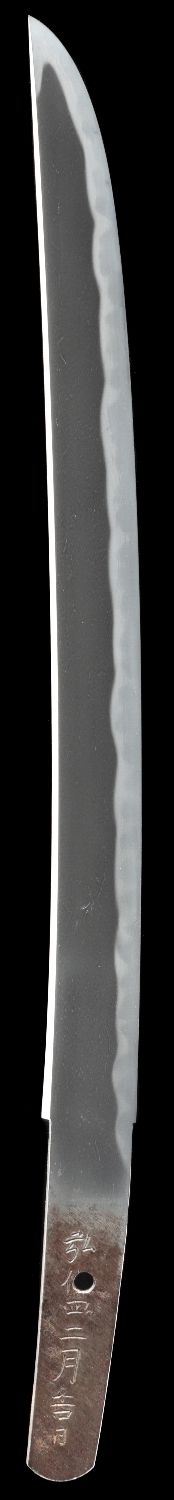

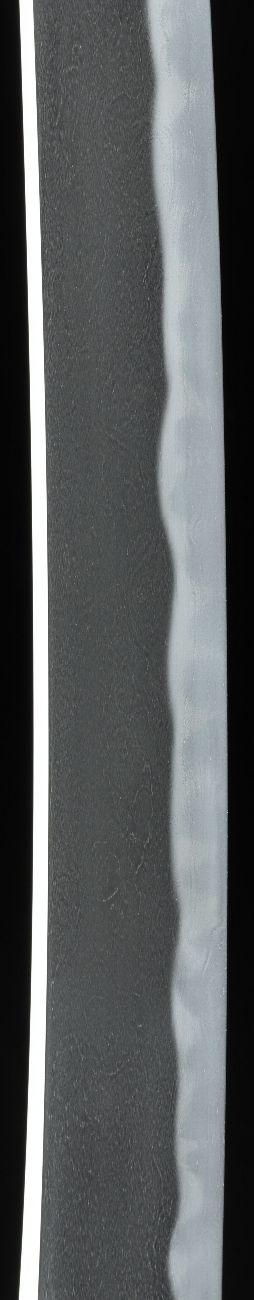

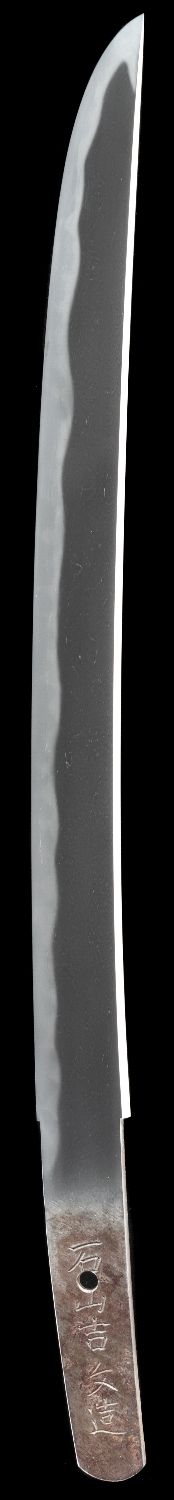

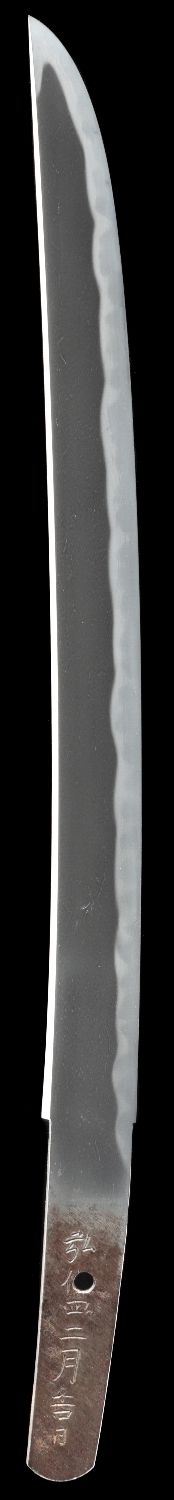

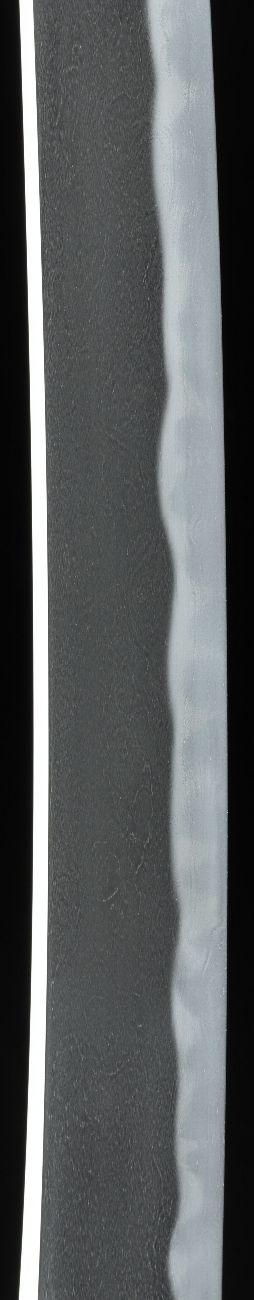

この短刀は遺作の少ない吉文銘時代の作。身幅充分で重ね厚くわずかに反りが付いた、南北朝時代の応安頃に盛行した寸延び短刀を想わせる姿。地鉄は板目に杢、流れごころの肌を交え、地景が太く入って肌目が明瞭に起ち現われ、小粒の地沸が滾々と湧き立って潤い、刃寄り僅かに綾杉肌の掛かる点に月山貞吉伝が見て取れる。刃文は互の目に丁子乱、片落ち風の刃を交え、刃縁小沸で明るく、金線、砂流しが盛んに掛かり、焼の谷から足長く入り、刃中は匂で澄む。帽子は乱れ込み、掃き掛けて小丸に返る。茎は錆浅く銘字が太鑚で堂々と刻されている。特別の需に応えて、備前兼光を念頭に精鍛された作とみられ、溌溂たる仕上がりとなっている。

皺革風に仕立てた茶石目地塗鞘の小さ刀拵は刀身と同時期の製作で、生ぶの切羽、栗形鵐目も喜ばしい限りである。注…明治三十八年紀の短刀の遺作がある(『銀座情報』三百五十八号)。