黒蝋色塗鞘脇差拵入

拵全長 二尺五寸八分

柄長 五寸三分

昭和三十八年静岡県登録

特別保存刀剣鑑定書

初代越前康継の門人、日向大掾貞次の頑丈な造り込みの脇差。貞次は康継と同様に本多飛騨守成重の佩刀を多数遺しており(注)、激しい打ち合いにも耐えてなお切れ味が優れ、武士が信頼を置く刀を鍛えた実力者であったことが知られている。

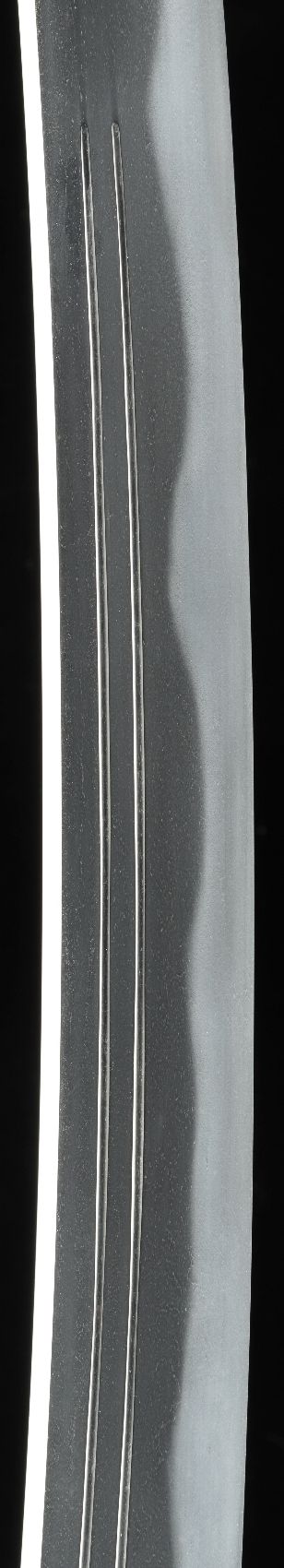

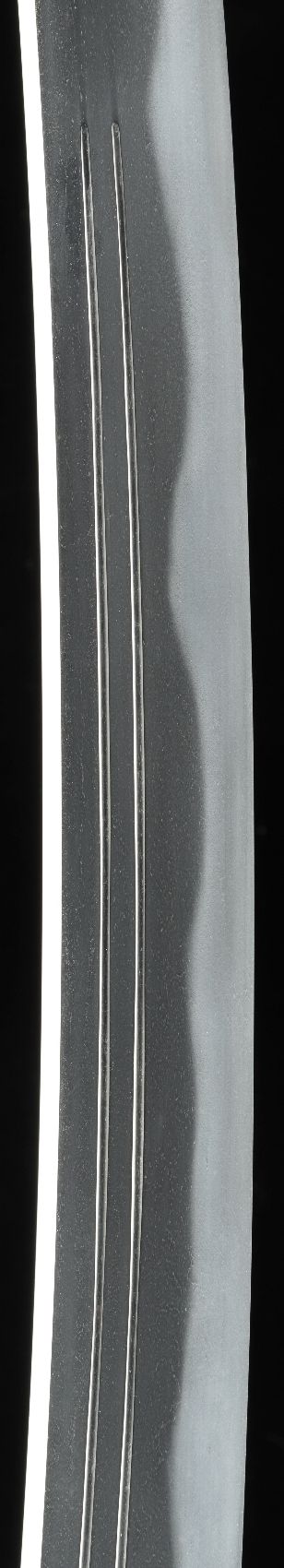

表題の平造脇差は身、幅が極端に広く、先幅もそれに伴って広く、先反り深く付いて三日月の如く張りのある姿格好。重ねも尋常ならず、樋を掻き施しているにもかかわらず手にしてずしりと重く、棒樋と梵字の重ね彫も活力があり、慶長から寛永頃に盛行した婆娑羅に通じる武骨な印象の、そのままの健体を保っている。流れ肌を交えた板目鍛えの地鉄は小杢を交えてざんぐりとした肌合いを呈するも良く詰み、全面に地沸が付いて凄みがある。焼が深く小沸が厚く付いた湾れ刃は師康継を想わせる。刃縁は小沸でほつれ、淡く太く足が入り、浅く乱れ込んだ帽子は掃き掛けを伴って深く返る。飾り気のない質実なる作風こそ魅力。物打辺りに一箇所だけ飛焼があり、これが飾りと言えようか。

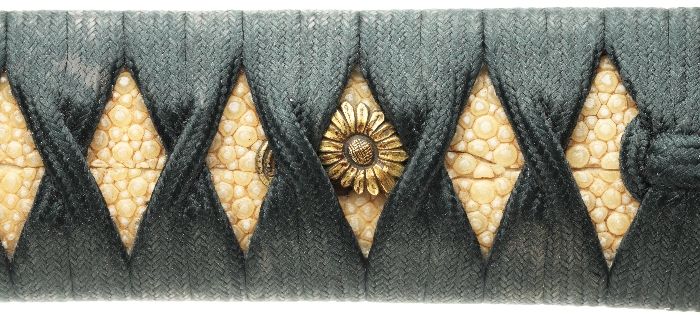

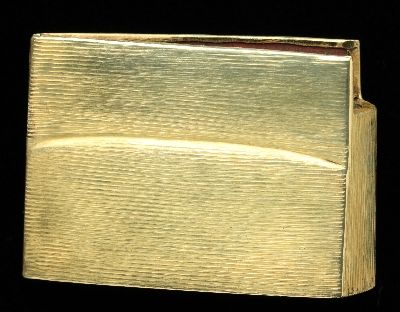

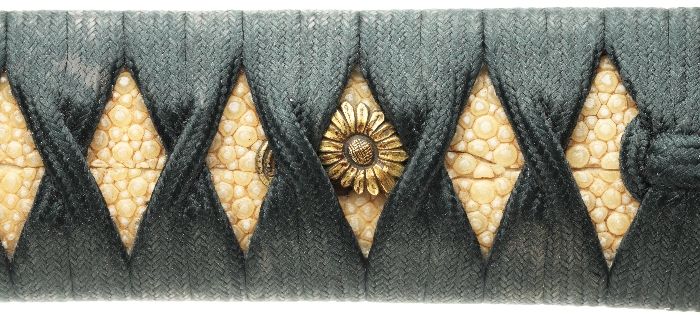

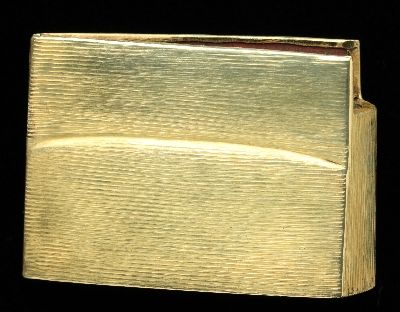

刀身の時代背景を想定して江戸時代後期に製作された拵は、柄が張って桃山風に奇抜な風があるも、総体は引き締まった印象。唐草状に葵葉を構成した鉄地肉彫鐔を掛け、大根図笄、顰図小柄、巌上猛虎図折金を備え、桜樹に鶏図縁頭に、菊と貝図目貫を納戸色糸で固く巻き締めている。注…本多成重の立葵紋が切り添えられた重要刀剣指定の刀がある。