昭和二十六年兵庫県登録

特別保存刀剣鑑定書 (金剛兵衛)

金剛兵衛は盛高や吉盛、盛次、盛匡など工銘に盛の字を用いる筑前国の刀派で、南北朝期から室町後期に、太宰府に近い宝満山南西麓の有智山に鍛冶場を設けて活躍した。古書によれば、金剛の称は宝満山麓の竈門神社の号宝満金剛に因み、石塔を模して茎先を剣形に造り、しかも遠祖は源氏の宝刀髭切と膝丸の二太刀の作者正應とも伝える(注①)。古の人々が古色ある金剛兵衛の出自に浪漫を感じていたことがわかる逸話である。

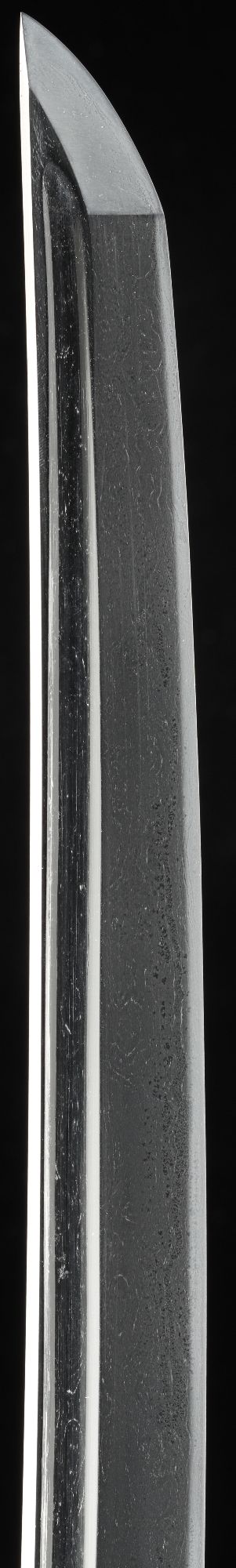

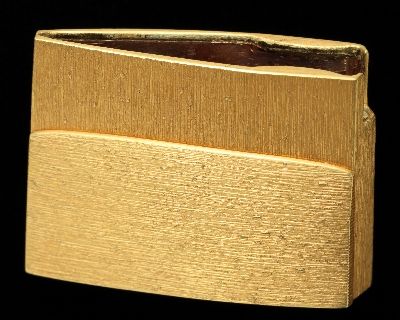

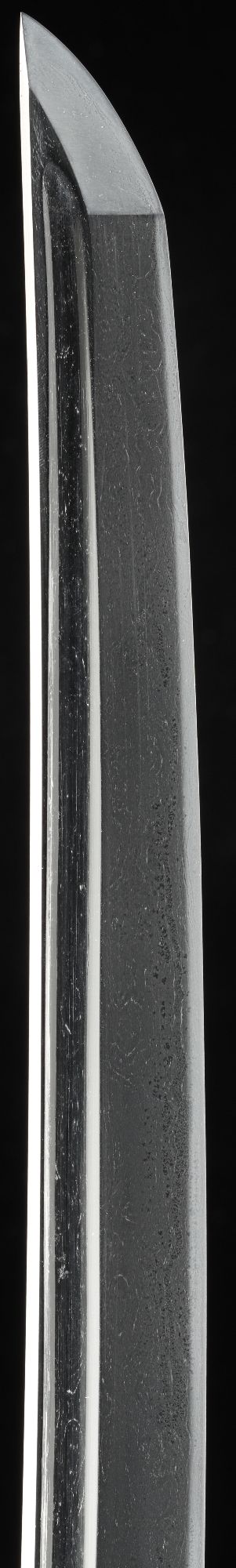

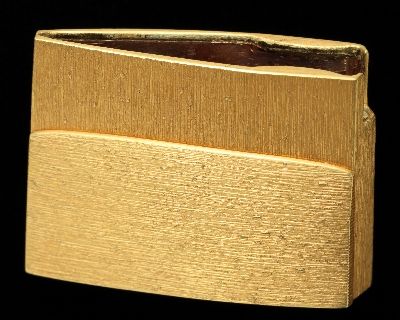

この刀は金剛兵衛盛清の作で時代は応永。身幅広く重ね厚く、先反りさほど付かず、深く掻かれた棒樋で姿が引き締まって鋒慎ましく結び、応永らしい上品な姿。板目に流れ柾を交えた地鉄は、地景が太く入って肌目が明瞭に現れ、地沸厚く映りが立って柔らかみを感じさせ、「ねっとり」と形容される九州物らしい肌合いを呈する。細直刃の刃文は豊後國行平と同じく区上で焼き落され、小沸柔らかく付き、湯走り掛かり、処々二重刃となり、屈曲する金線、細かな砂流しを交えて、小足が無数に入り、刃中は匂で澄む。帽子は掃き掛けて焼き詰める。金剛兵衛らしい剣形茎の太鑚の二字銘は素朴で味わい深い。常に見る金剛兵衛の作に比して一段と時代が上がり(注③)、刃境の働きが豊富で、古色のある優品である。

注①『筑前國続風土記』

注②『古今銘盡大全』の金剛兵衛系図によれば、応永頃の盛昌の兄が盛清である。

注③無銘の刀に「冷泉貞盛」あるいは「古金剛兵衛」という極めがあるが、本作も無銘であれば、まさにそうした極めがなされたことであろう。