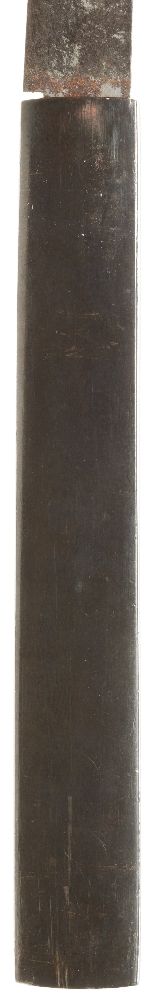

黒石目地塗鞘脇差拵入

拵全長 二尺二分二厘強

柄長 四寸八分五厘

平成二十一年新潟県登録

特別保存刀剣鑑定書

次郎太郎直勝は文政二年に十五歳(注①)で荘司大慶直胤に入門し、江戸下谷御徒町の直胤宅(注②)で寝食を共に修業に励み、後に直胤の娘婿となる。備前伝と相州伝の名手として知られ、師直胤に勝るとの評(注③)もある。

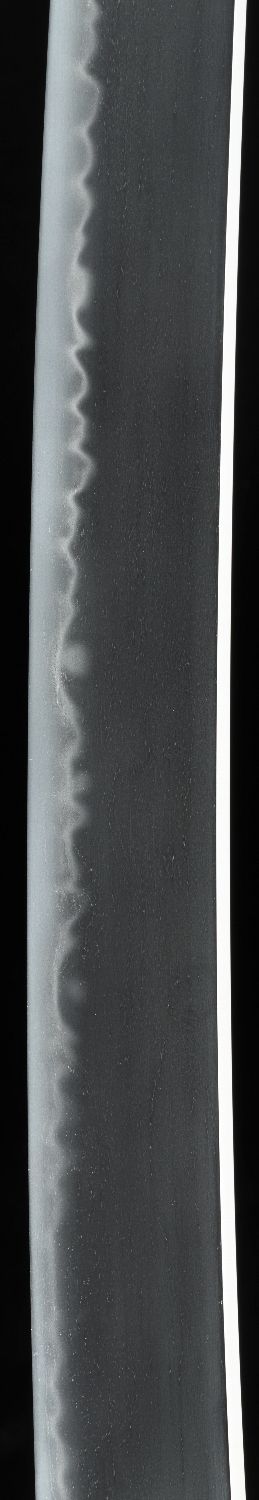

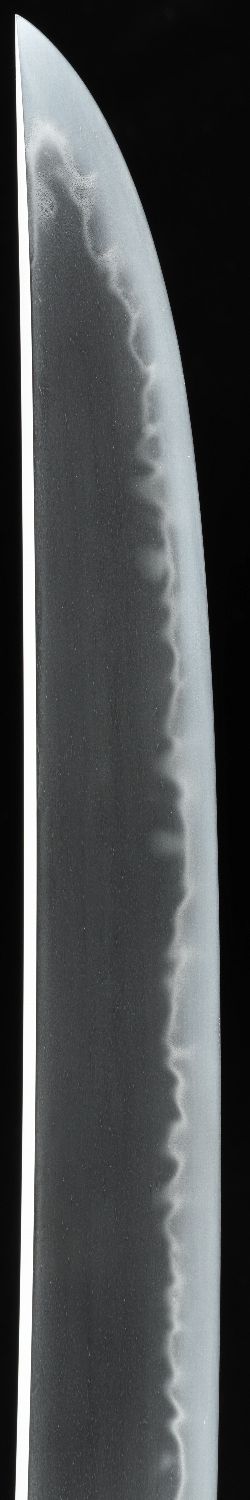

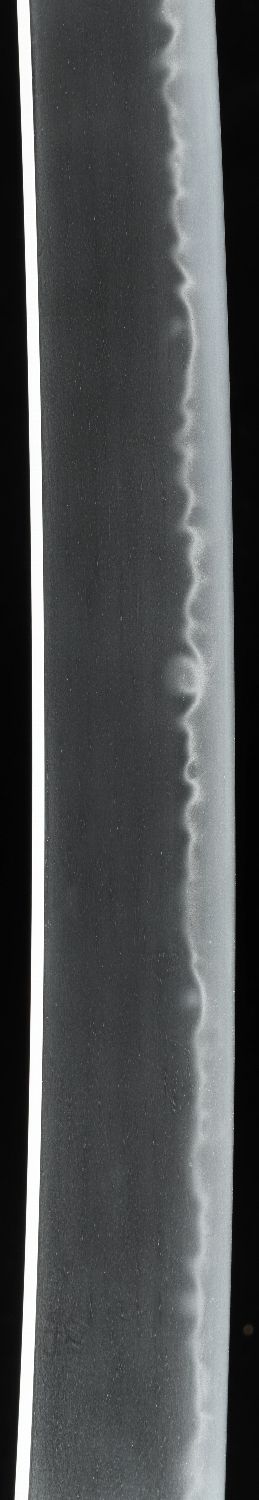

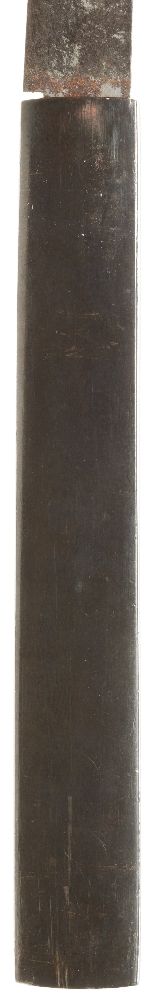

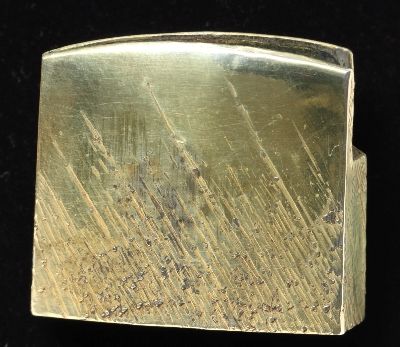

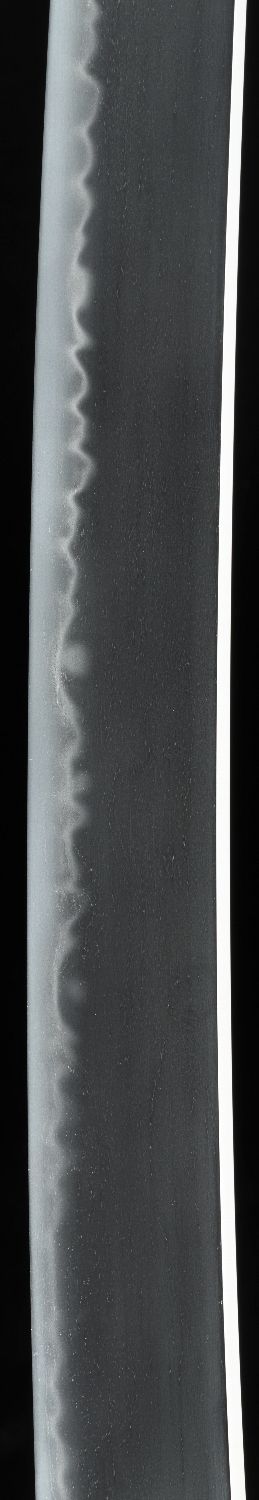

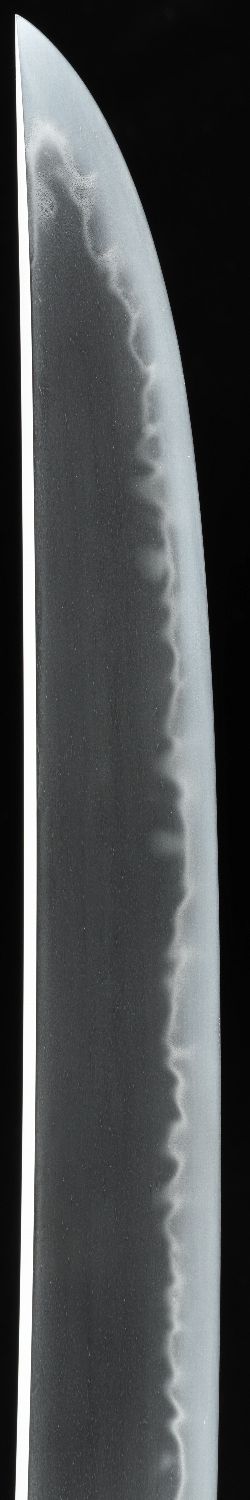

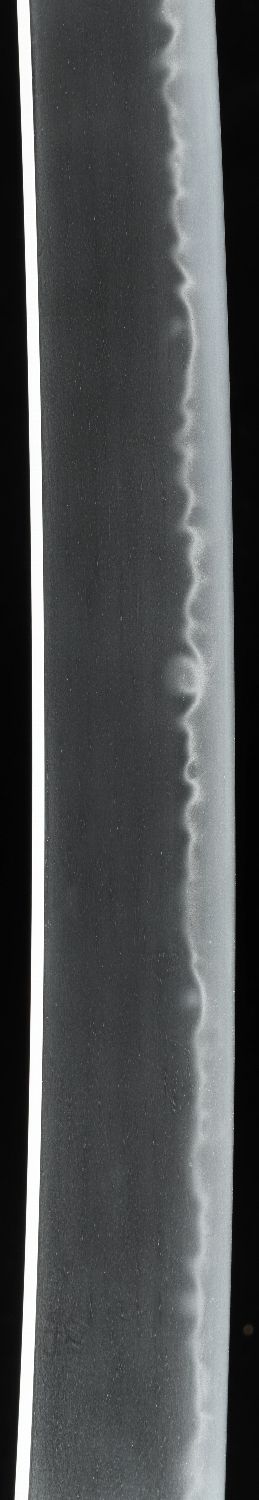

この脇差は、安政四年に備前長舩兼光を範に精鍛されたと鑑せられ、寸法を控えめに身幅広く両区深く重ね厚く、浅く先反が付いた、南北朝期の大平造を想わせる力強い姿。地鉄は小板目肌が詰み澄み、微細な地沸が均一に付き、地肌が透き通るが如き美しさ。互の目丁子乱の刃文(注④)は尖りごころの刃、片落ち風の刃、房状の刃、腰開きごころの刃を交え、飛焼かかって多彩に変化し、新雪のような小沸で刃縁が明るく、柔らかな匂足が左右に開くように射し、立ち込めた匂で刃中に霞が立つ。帽子は焼を充分に残して乱れ込み、やや突き上げて小丸に返る。茎は保存状態が優れ、未だに底白く輝き、細鑚で入念に刻された銘字には鑚枕が立つ。名工次郎太郎直勝の特色が顕著で、出来優れた一振となっている。

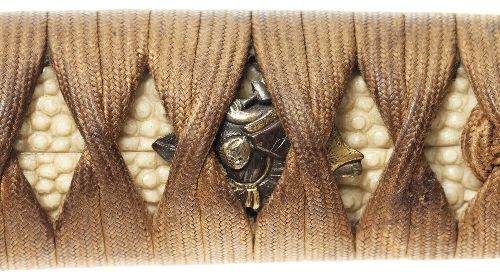

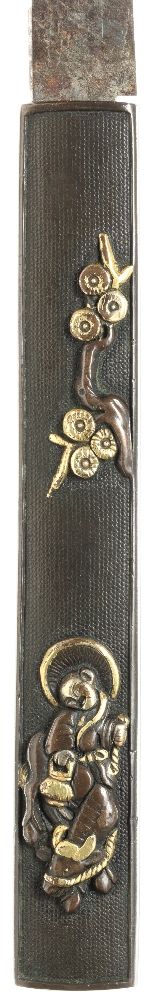

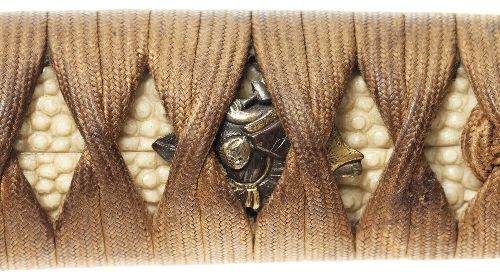

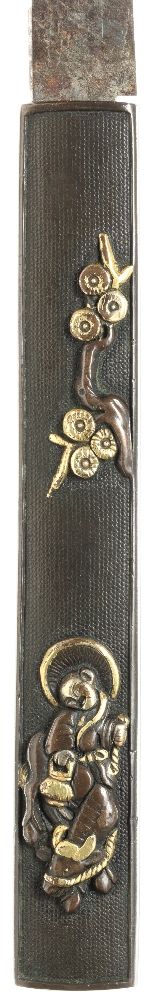

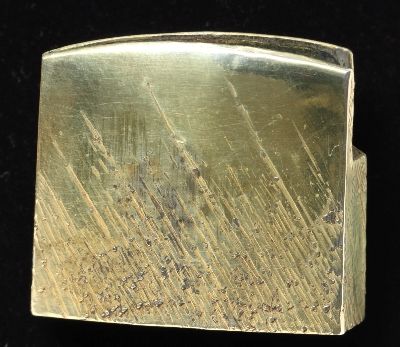

壇渓渡河図縁頭、三条小鍛冶図目貫が付された脇差拵に収められている。注①文化二年上総国山辺郡台方村花輪(東金市)の生まれ。本名伊藤正勝。占い師は正勝少年に「金物を取扱う業につけば、将来の成功間違いなし」と言ったという(『東金市史』)。

注②現在の台東区上野五丁目1番地11(福永酔剣先生『刀工遺跡めぐり三三〇選』)。なお江戸切絵図に「庄司ミノ平」と表記がある。

注③『日本刀工辞典新刀篇』参照。

注④よく似た刃文構成の、「於越後國水原造之」の添銘のある嘉永五年八月日紀の刀(第二十四回重要刀剣)がある。