黒漆塗鞘薩摩打刀拵入

拵全長 三尺四寸五分八厘

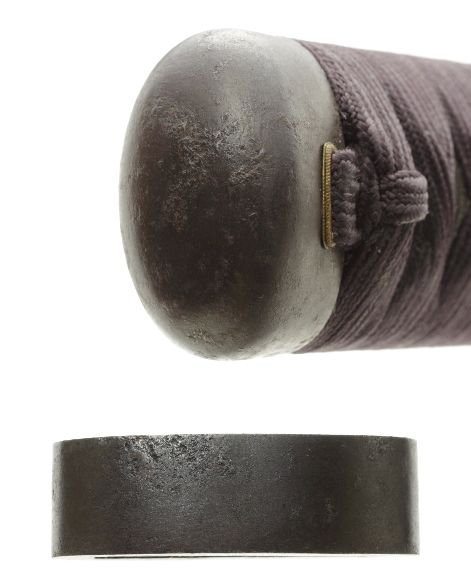

柄長 八寸七分一厘

昭和二十九年熊本県登録

特別保存刀剣鑑定書

鎮忠(しげただ)は本国豊後高田で、伊賀名張に移住した刀工。華麗な丁子出来の作を手掛けたことから「伊賀石堂」の異名がある。鍵屋の辻の仇討で名高い剣豪荒木又右衛門(注①)が伊賀荒木神社に奉納した刀も鎮忠の作と伝えており(『日本刀銘鑑』)、刃味の優れた堅固な刀(注②)を好んだ猛者たちの篤い支持を窺わせている。

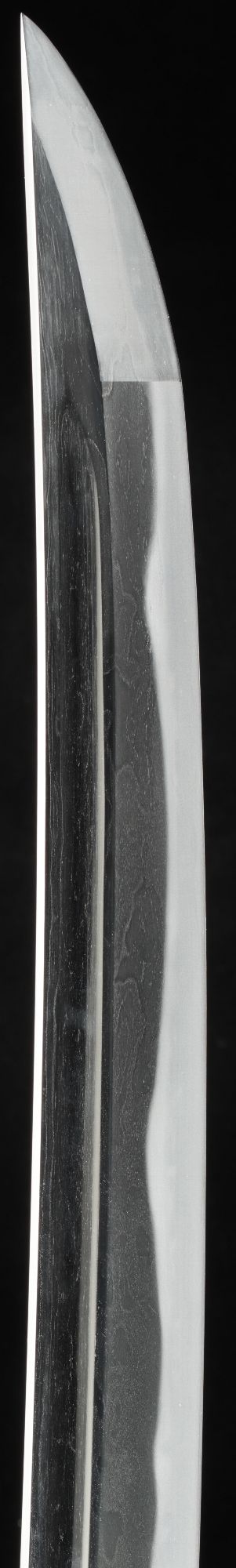

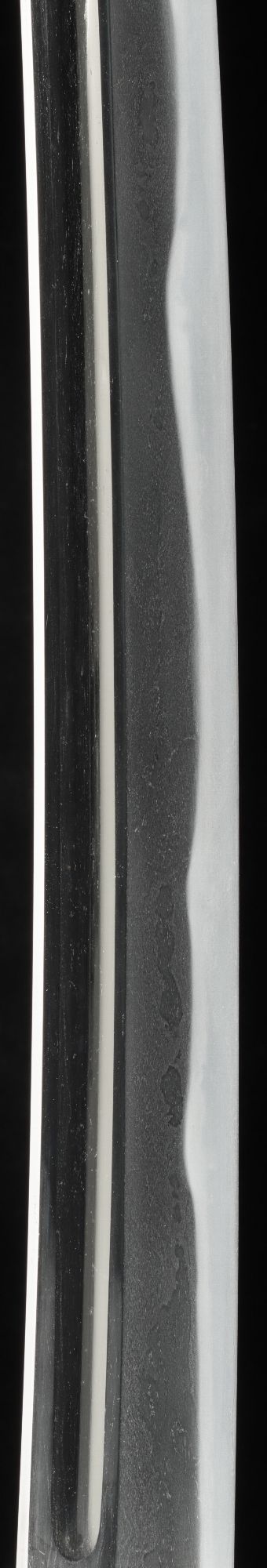

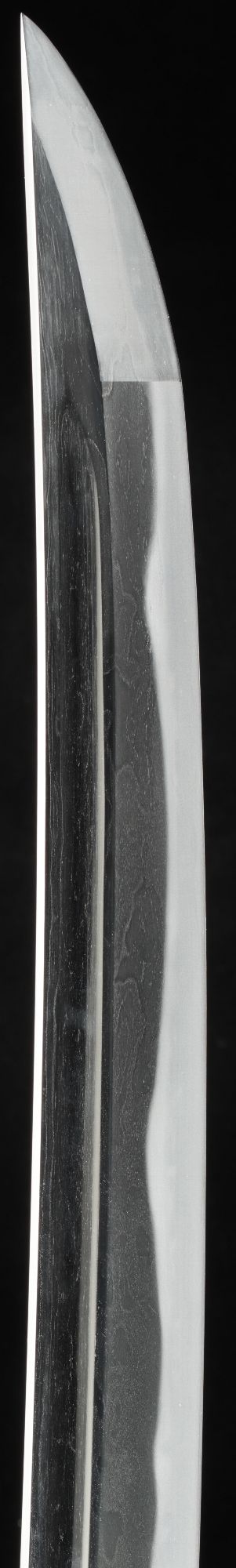

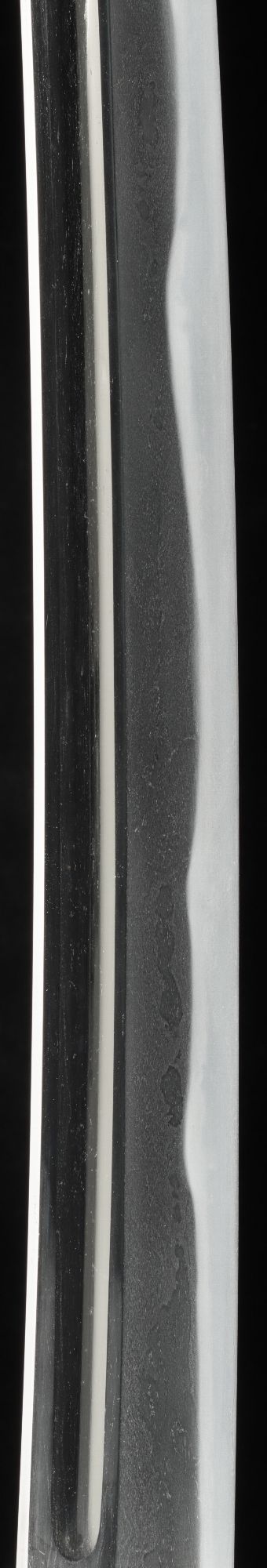

この刀は豊後高田時代の作とみられ、身幅広く先幅も広くたっぷりとし、棟重ねが控えめとされて鎬筋が強く張り、さらに棒樋が掻かれて重量の調整がなされ、腰元で踏ん張って反りやや高く先反りついて中鋒力強く延び、九州肥後同田貫の刀をみるような迫力のある体配。地鉄は詰んだ板目肌に流れごころの肌、変り鉄を交えて刃寄り黒く澄み、鎬寄りに映りが立ち、随所に地斑を交えてこれも同田貫の如し。広直刃調の刃文は小互の目小丁子を交えてゆったりと湾れ、小沸の付いた刃縁は明るく冴え、刃境に僅かに湯走り掛かり、匂で冷たく澄刃中に足、葉が盛んに入り、硬度と靭性の良さを感じさせる。帽子は焼深く良く沸付いて二重刃がかり、浅く乱れ込んで焼き詰めごころに僅かに返る。茎には銘字が鑚強く刻されている。前年将軍となった家康が豊臣包囲網を形成しつつある慶長九年作。腕に覚えのある武士が闊歩した時代の風を伝える健全無比の剛刀である。

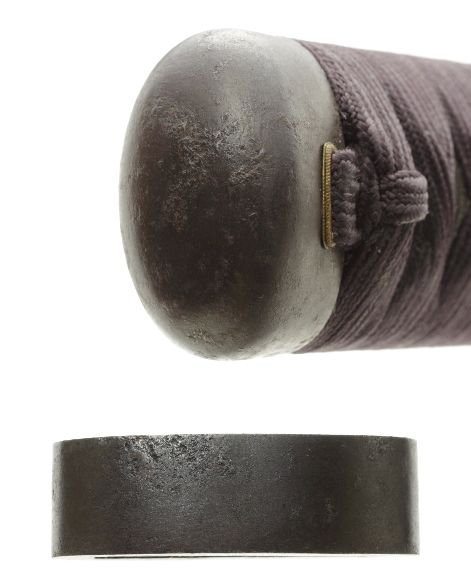

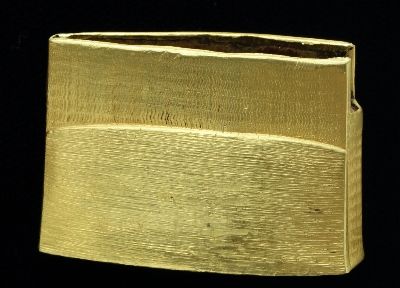

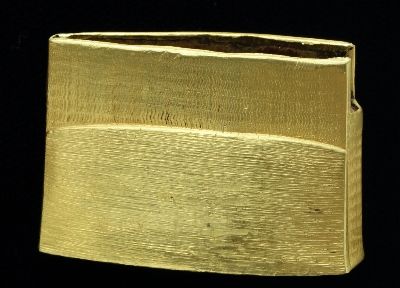

漆黒に這龍図金無垢目貫が映えた薩摩拵(注③)が附されている。注①柳生十兵衛に就いて新陰流を修めた荒木は寛永十一年十一月五日、妻の弟渡辺源太夫を殺めた河合又五郎を打つべく渡辺数馬の助太刀を務めた。巷説三十六人切という。

注②山田浅右衛門は、浅い湾れに互の目出来の紀州家蔵の鎮忠の刀から物切れのする強烈な印象を受けたらしく、「刃金シブトき方ニ付可申候」(『首斬り浅右衛門刀剣押形』)と書き残している。

注③柄に這龍図の金無垢目貫が附され、鞘の黒漆が程よく透けて赤味を帯び、風合いも上々である。