黒漆塗珊瑚埋込鞘脇差拵入

拵全長 二尺七分

柄長 五寸三分

平成九年鹿児島県登録

特別保存刀剣鑑定書

水心子正秀の七十人を超える門弟(注)中、別格と賞される大慶直胤と細川正義。正義は天明六年に下野国鹿沼に生まれ、美作国津山藩松平家に仕えて江戸で活躍した。相州伝と備前伝の名品を手掛け、刀史にその名を遺した水心子正秀門中の俊才である。

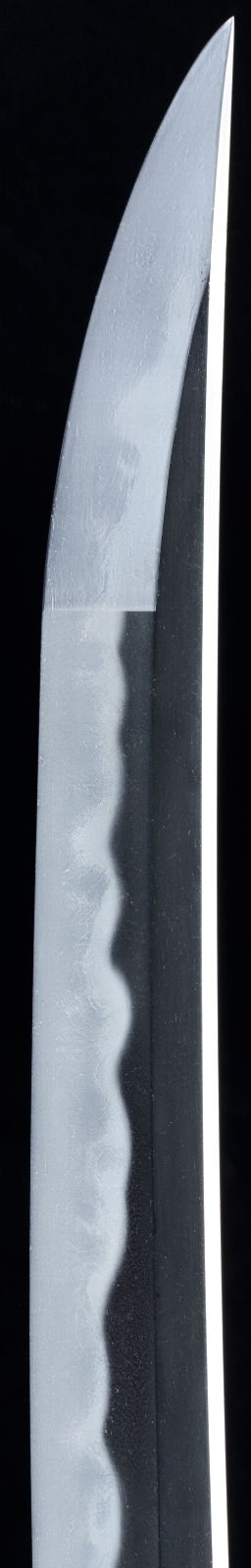

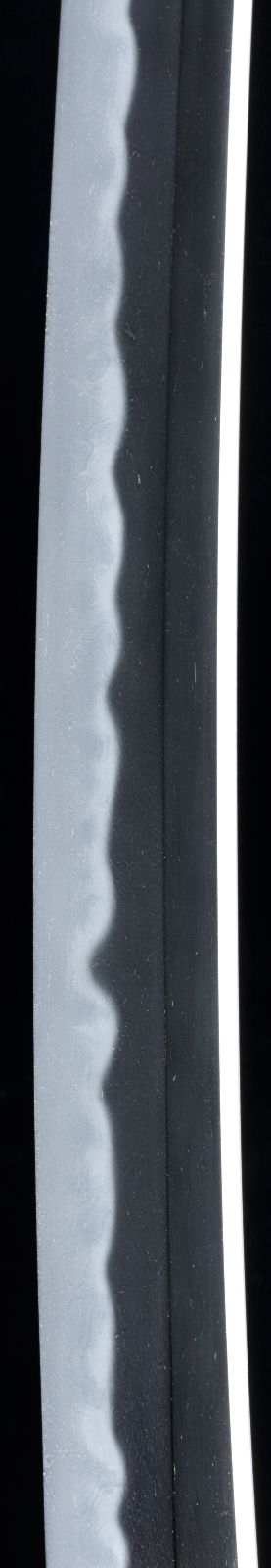

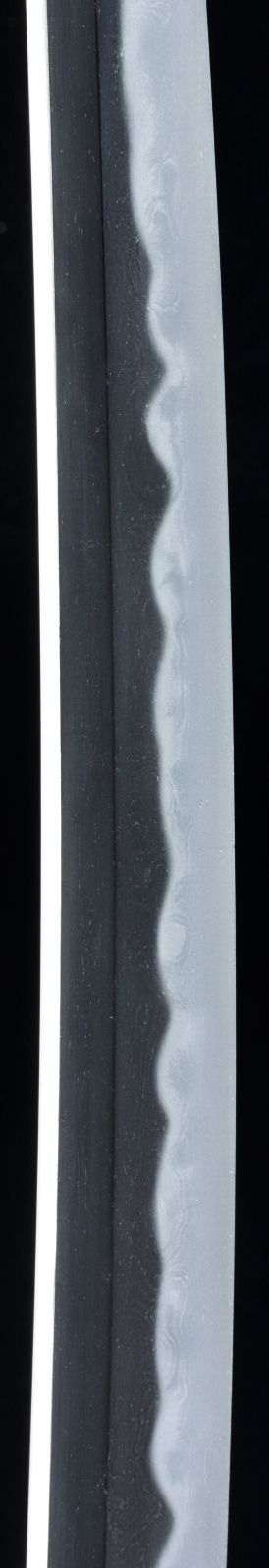

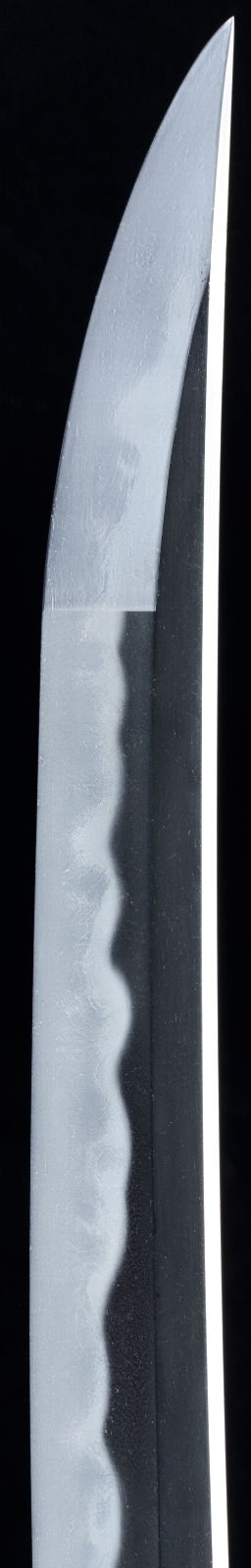

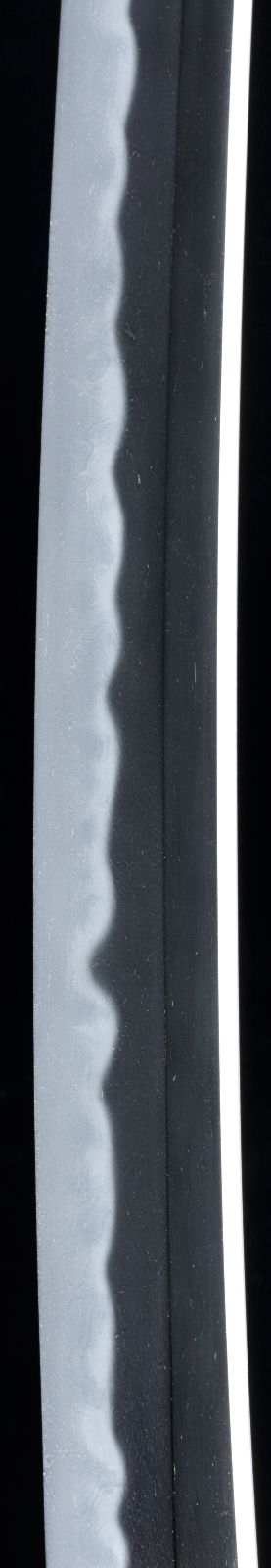

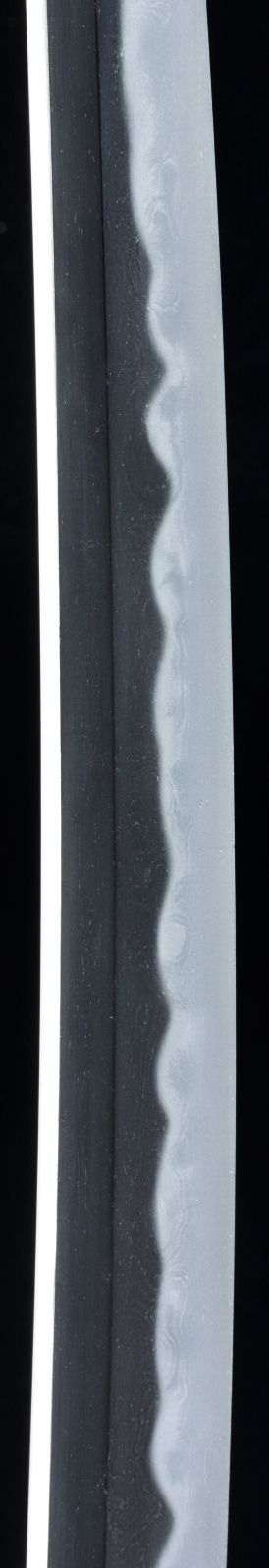

この脇差は、棟を真に、身幅広く重ね厚く腰反り高く鋒が延びた、南北朝期の大太刀を縮小したような姿。地鉄は小板目に杢を交えて詰み、細かな地景で緻密に肌起ち、鉄冴える。刃文はふっくらとした丸みのある互の目に尖りごころのある小互の目小丁子刃を交え、焼刃は押し合うように接近し、白雪のような小沸で匂口明るく、細かな金線、砂流しが盛んに掛かり、匂で澄んだ刃中には匂足が左右に開きごころに長く射す。帽子は華麗に乱れ込み、掃き掛けて僅かに返る。浅く反った茎の保存状態は良好で、鑢の底が白く輝き、細く強く掛けられた筋違鑢は随所に玉を突いて正義の特色が顕著で、美作津山藩士を意味する「作陽幕下士」の添銘も誇らしげ。南北朝期の相伝備前の兼光を念頭に精鍛された、名手細川正義の個性が凝縮の優脇差。

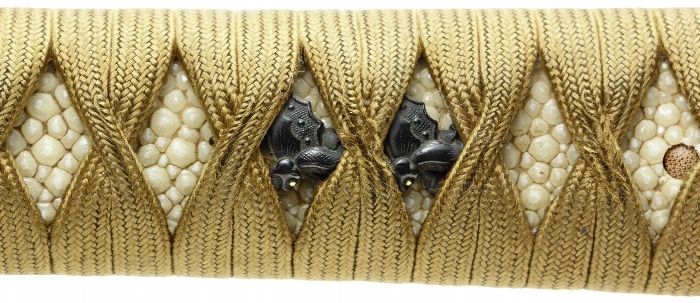

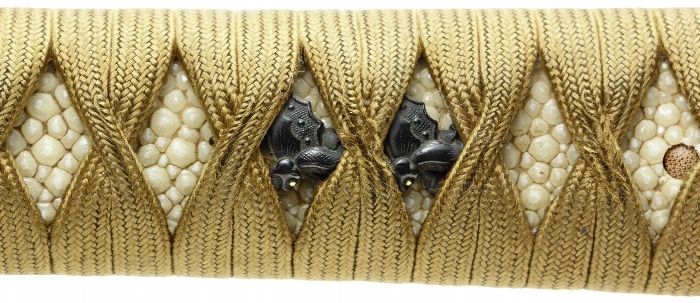

附されている拵は普段差しの大小の小刀で、黒漆塗鞘の表裏に象嵌された珊瑚は風に舞う桜花を想わせ、縁、鐔、栗形は華麗な秋草図。腰帯への収まりの良さに配慮して鞘裏の肉が削ぎ落され、そこに嵌め込まれた銀の厚板に鋭利な鑚遣いで流水に萩図が描かれて瀟洒。内外とも得難い逸品である。

注…南海太郎朝尊著『新刀銘集録』参照。