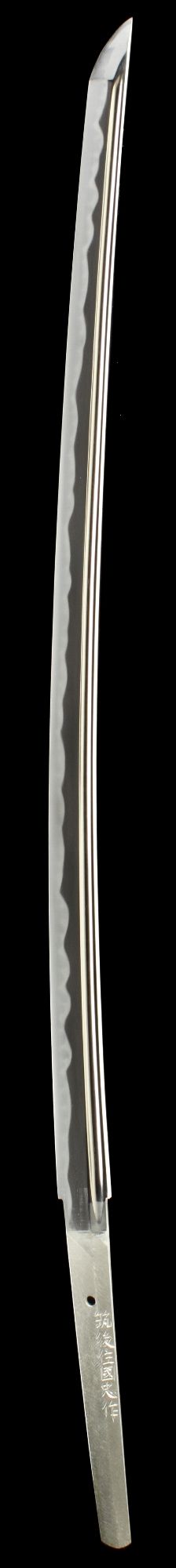

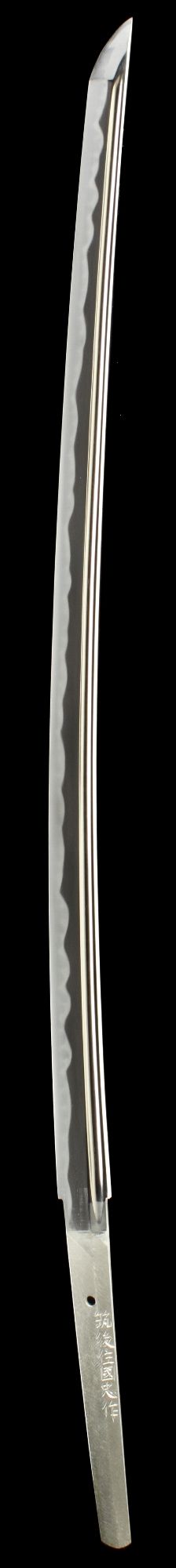

黒蝋色塗鞘打刀拵入

拵全長 三尺五寸三分

柄長 八寸七分

平成十五年福岡県登録

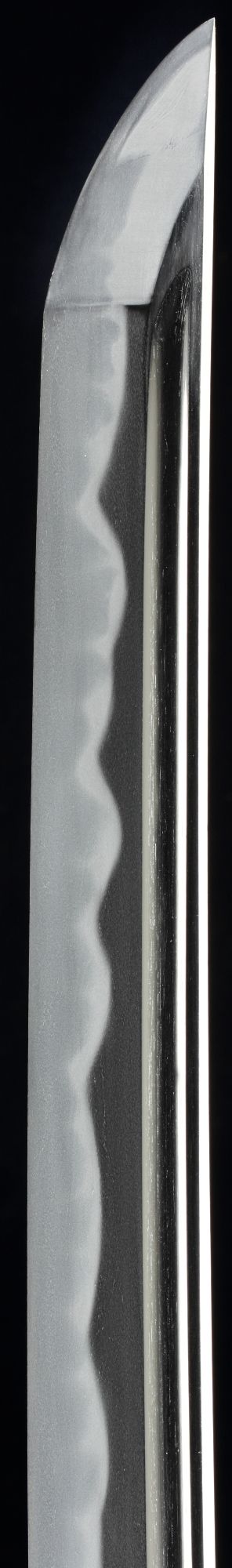

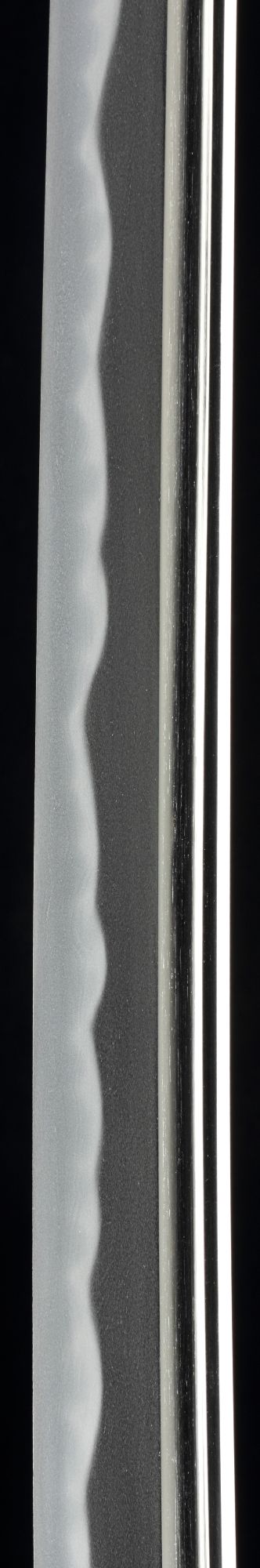

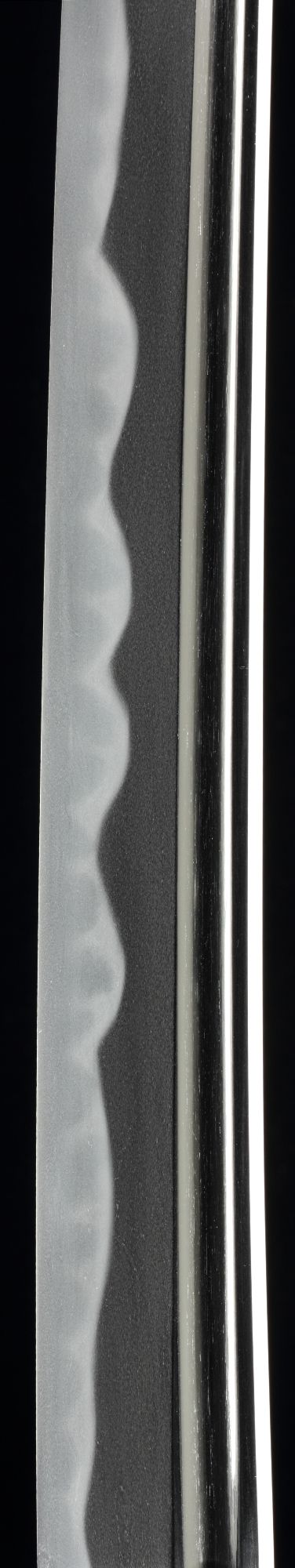

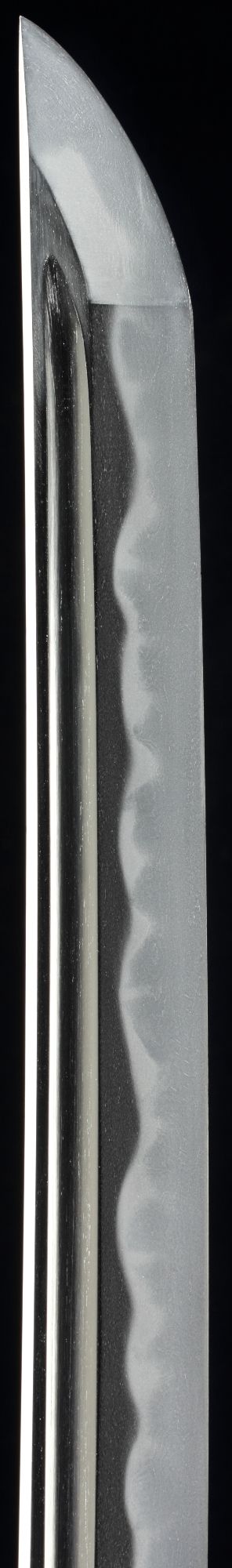

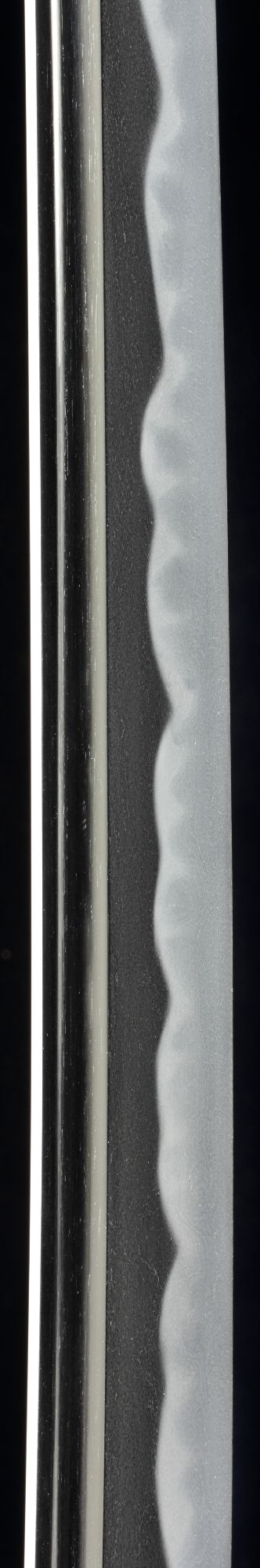

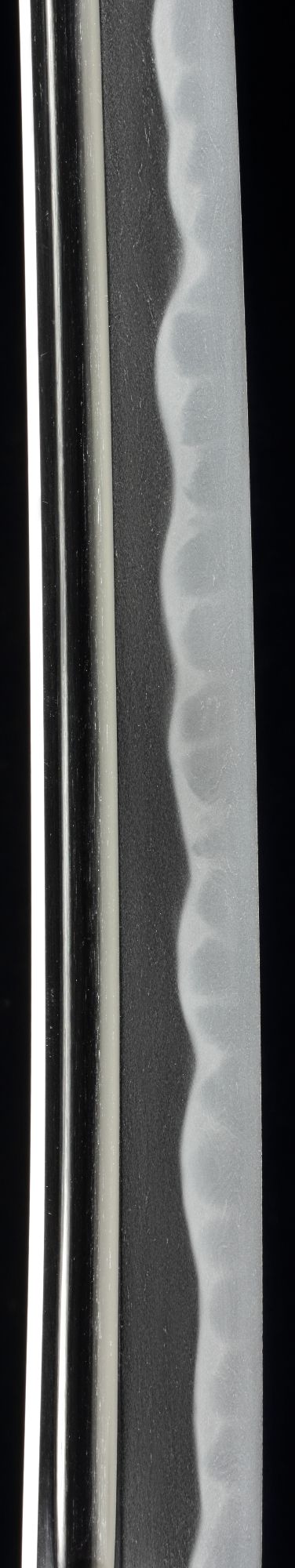

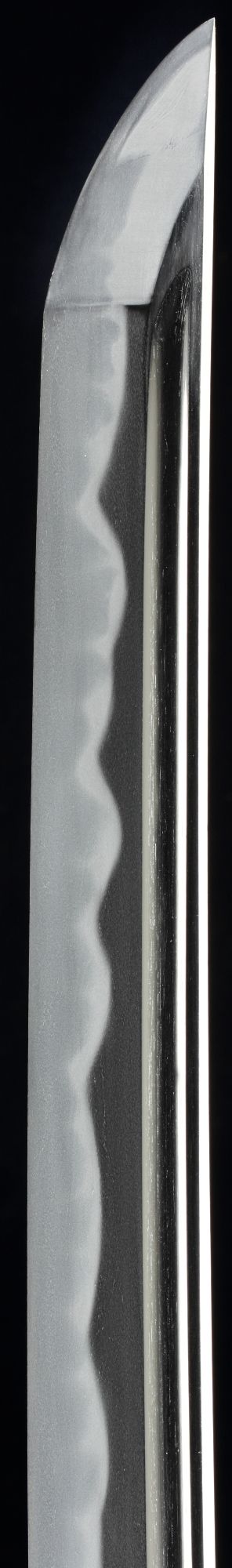

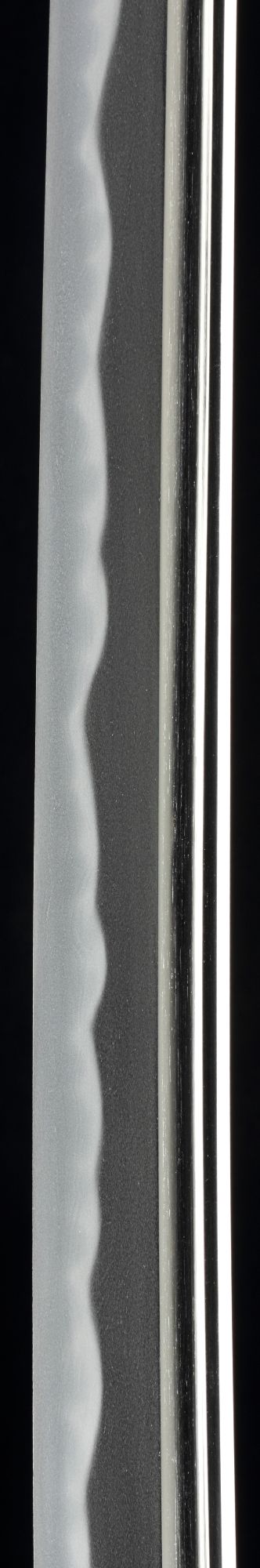

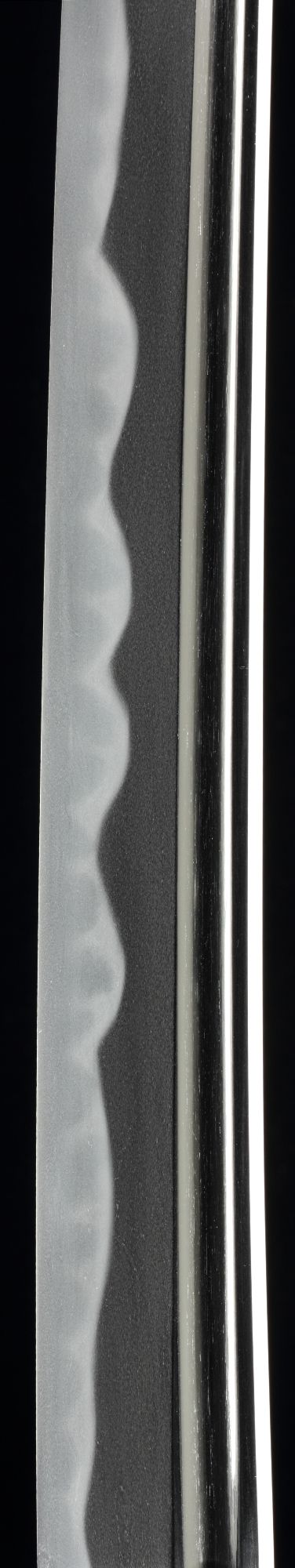

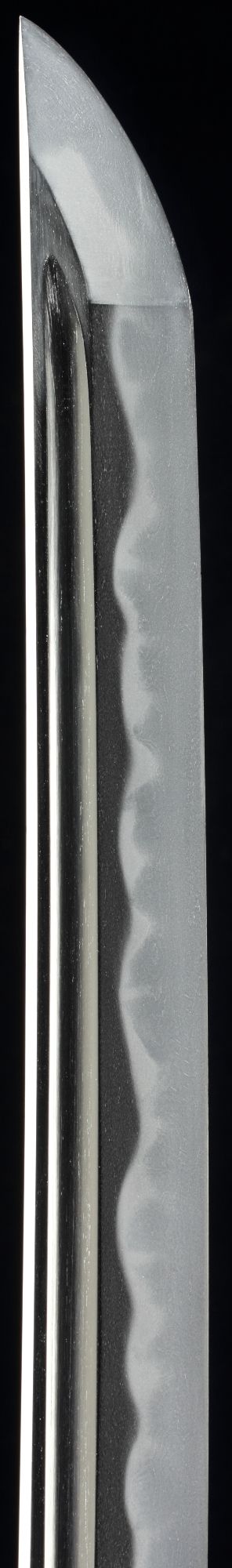

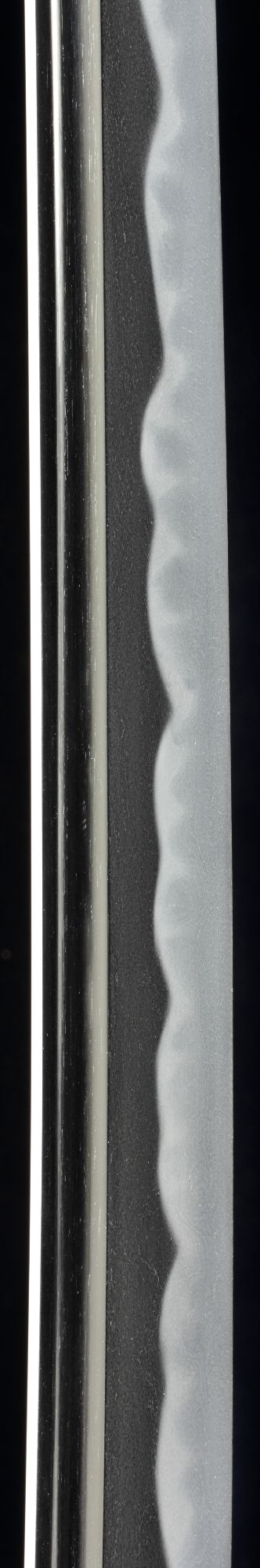

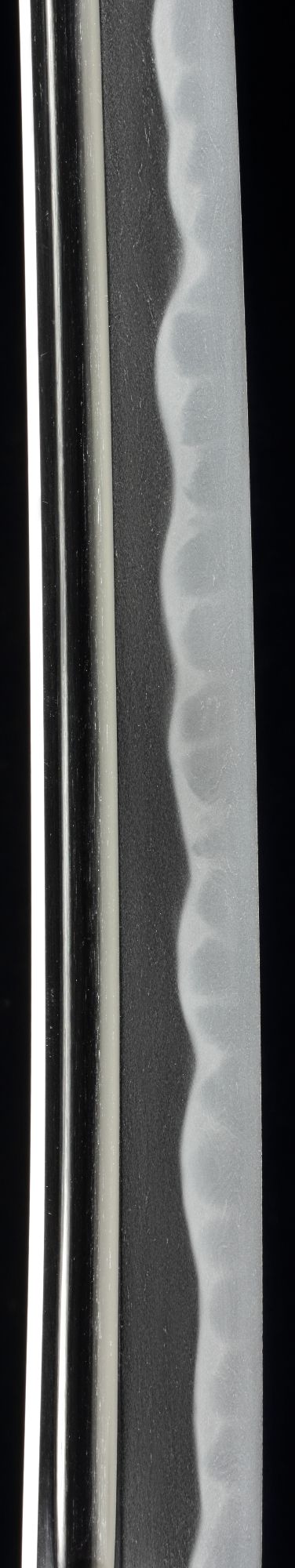

柄に鐔を装着して九四〇グラムに調整されて手持ちバランスが良い、居合抜刀に最適な作。南北朝時代の相伝備前の磨り上げ刀を手本としたものであろう、元先の身幅広く、鋒延びごころに、適度に反り、重ねはしっかりとしながらも樋を掻いて重量を調整している。板目鍛えの地鉄は密に詰んで細かな地沸が付き、これを分けるように地景が入って穏やかに流れる風情がある。この肌合いが截断能力の要。作者小宮國忠刀匠は、戦時中に斬れ味最上大業物に匹敵すると称賛された國光刀匠の技術を受け継いで人気が高い。刃文は区下焼き込みから始まる大小の互の目の連続で、焼頭も高低変化し、帽子は表が焼崩れ、裏は浅く乱れ込んで先小丸に返る。匂口柔らか味のある焼刃は濃密に入った淡い足で沸匂が深く、刃境を越えて刃中に及んだ板目肌が匂に流れを生じさせ、殊に刃境の繊細な働きが見どころ。

付されている拵は、黒鮫に二疋蟹図目貫を黒染革で堅く巻き締め、沢瀉透の鉄鐔を掛けた肥後造の柄とされ、保持と抜き差しの操作性に優れた造り込み。