越中国 応永頃 約620年前

刃長 一尺四分六厘

反り 六厘

元幅 八分八厘

重ね 一分七厘

金着二重ハバキ 白鞘入

平成二十四年石川県登録

特別保存刀剣鑑定書

* * * *

Ecchu province / Oei ira (late 14th - early 15th century, early Muromachi period) / about 620 years ago

Hacho (Edge length) 31.7㎝ / Sori (Curvature) 0.2㎝

Motohaba (Width at Ha-machi) 2.68㎝

Kasane (Thickenss) 0.54㎝

Gold foil double Habaki, Shirasaya

Tokubetsu-hozon certificate by NBTHK

宇多國久(くにひさ)は國房の子で名を右衛門三郎といい、応永七年(注①)、廿一年、廿六年の年紀作がある。宇多派は鎌倉末期に大和国宇陀から越中国に来住した國光を祖とし、國房、國宗などの優工を輩出した。越中国は日本海沿岸の要衝で、細川氏、斯波氏など室町幕府の管領を勤めた重臣が守護を拝命し、応永以降は畠山氏の領国となった。國久など宇多派の刀工は、畠山家中の武士の需に応え、切れ味優れた刀槍を鍛えていたのであった。

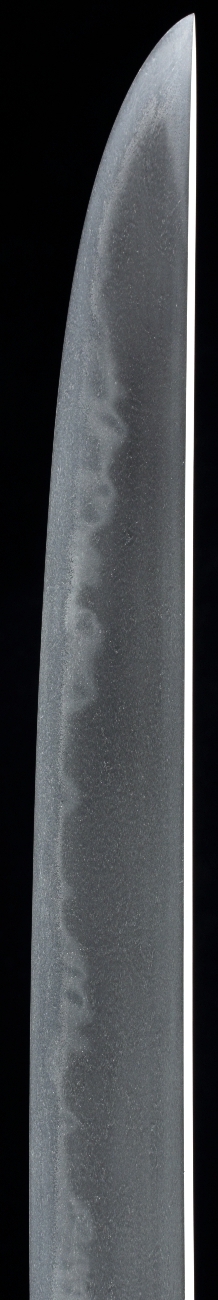

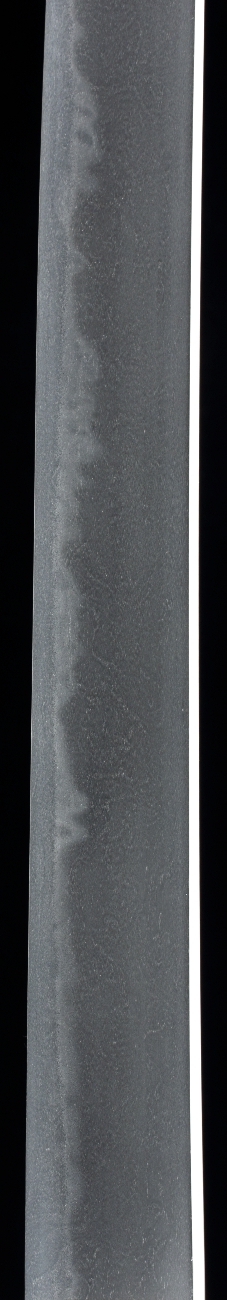

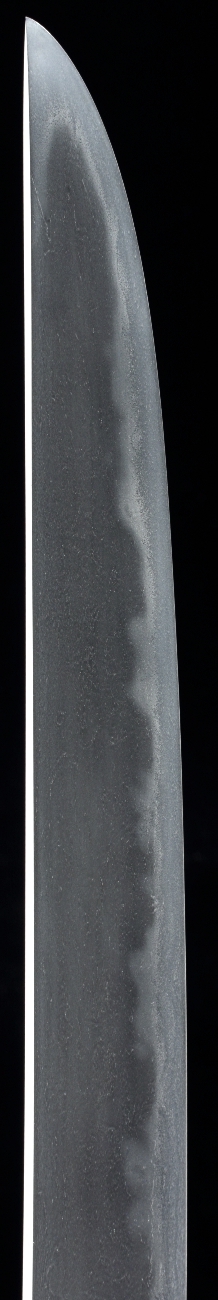

この平造脇差は応永の宇多國久の作(注②)で、棟を真に造り、身幅広く重ねが控えめ、僅かに反りが付いてふくら枯れごころとなり、身幅の割に寸法の延びた、応永頃の典型的な体配。板目に杢目を交えた地鉄は良く詰んで小粒の地沸が微塵につき、応永備前の如き直調の映りが鮮やかに立って地景が分け入り、、温潤味のある美しい肌合いとなる。刃文は浅い湾れに小互の目、逆ごころの小丁子、中程から先は焼高く尖った互の目を連ね、白雪のような沸で刃縁は明るく、所々に金線が走り、足、葉が盛んに入り、微細な沸の粒子が充満して刃中は水色に澄む。帽子は焼を充分に残し、沸付いて僅かに掃き掛けて小丸に返る。茎には細鑚で銘字が神妙に刻されている。時代の上る宇多物の優質がよく示され、同作短刀中の佳作となっている。

注①応永七十二月日紀の短刀を含む短刀四口、太刀一口、脇差一口、槍一筋が重要刀剣に指定である。

注②身幅に比して寸が延びるなどの特色から応永頃とされる『刀剣美術』750号所載の一尺一分の宇多國久の脇差と全く同じ銘形である。

|