隅谷正峯 人間国宝 石川県松任市

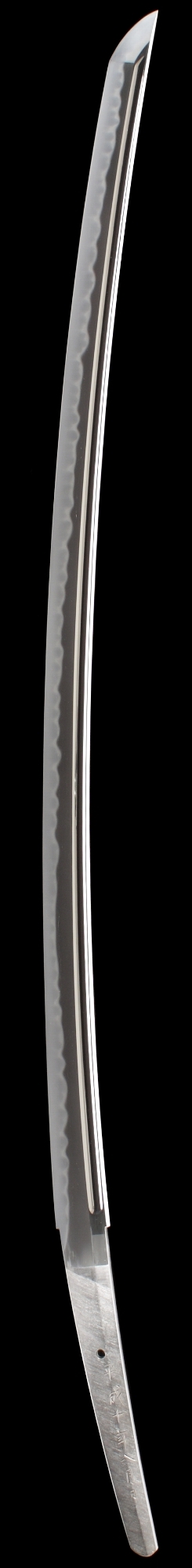

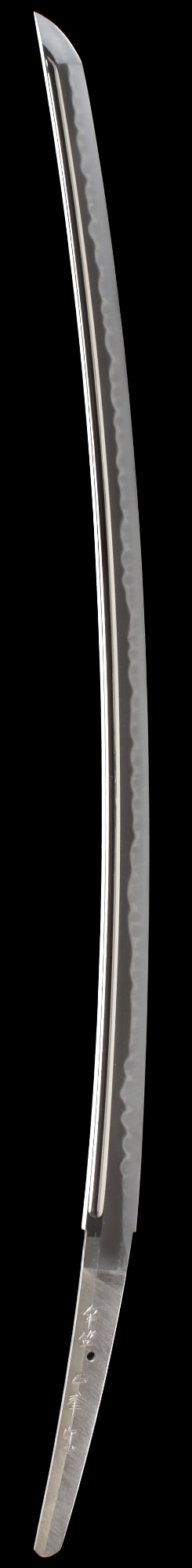

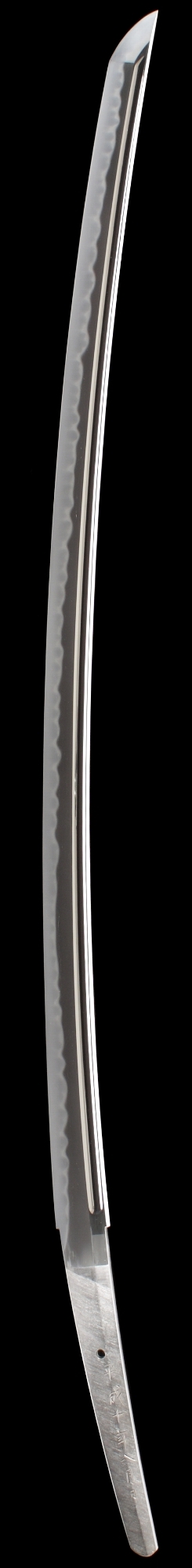

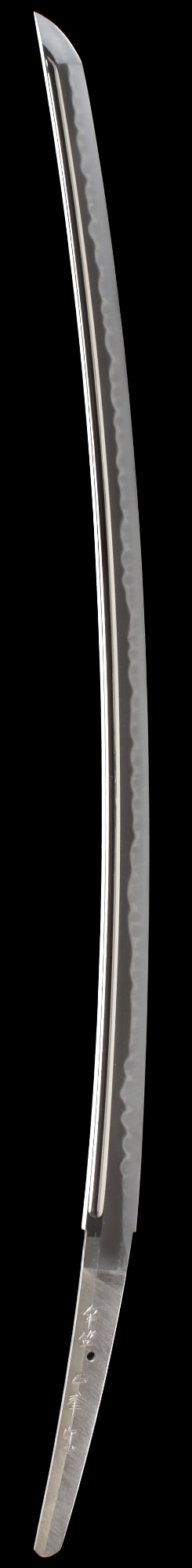

刃長 二尺四寸一分

反り 八分九厘

元幅 一寸九厘/先幅 七分九厘

棟重ね 二分一厘半/鎬重ね 二分二厘強

彫刻 表裏 表裏 棒樋丸止

金着一重太刀ハバキ 白鞘入

平成十二年石川県登録

保存刀剣鑑定書

* * * *

Sumitani MASAMINE: lived in Ishikawa prefecture

Living National Tresure

Hacho (Edge length) 73㎝ / Sori (Curvature) approx.2.7㎝

Motohaba (width at Ha-machi) approx.3.3㎝ / Saki-haba (wdith at Kissaki) approx.2.4㎝

Kasane (thickenss) approx. 0.67㎝

Engraving: "Bo-hi, Maru-dome" on the both sides

Gold foil single Habaki (Tachi type), Shirasaya

Hozon certificate by NBTHK

隅谷正峯刀匠が最終目標としたのは鎌倉時代中期の備前刀。大学では冶金学を修め、和鋼や古作の組成の分析から始まり、本質の追求は更に時代の上がる古墳時代の直刀を視野に捉えた研究によって為された。伊勢神宮式年遷宮における宝剣製作など、その技術を背景とした作刀は日本刀における昭和史に強く刻み込まれ、旺盛な製作意識は平成の多くの刀工へと受け継がれている。

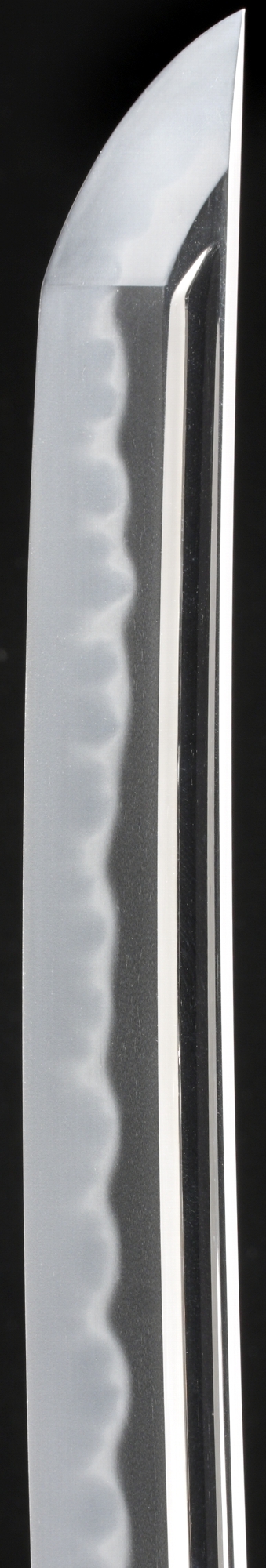

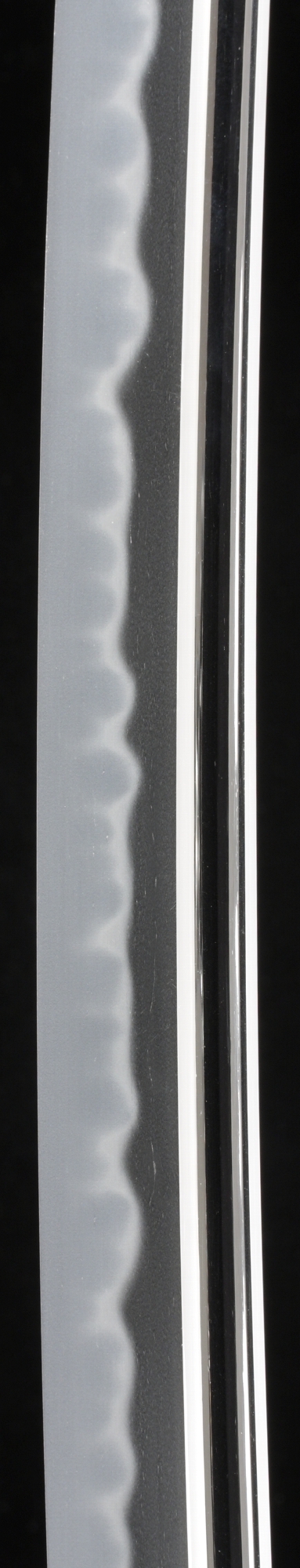

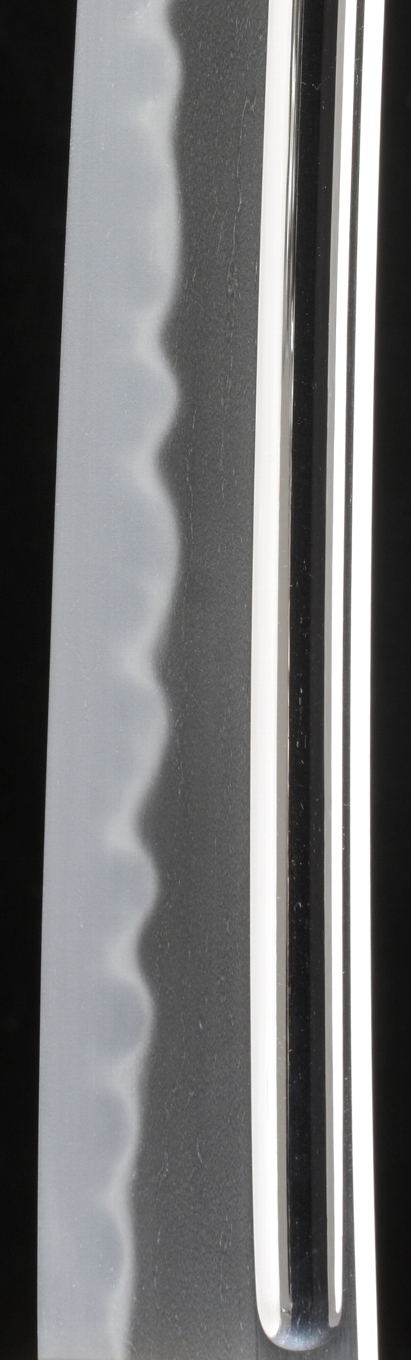

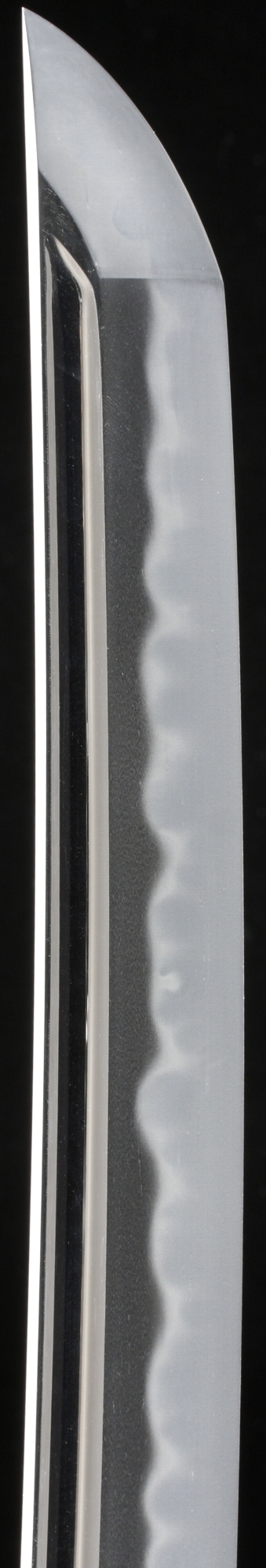

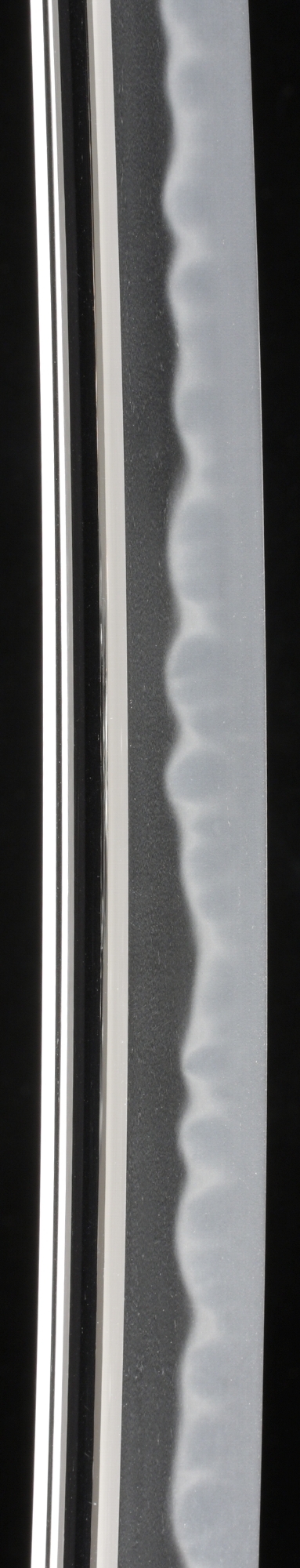

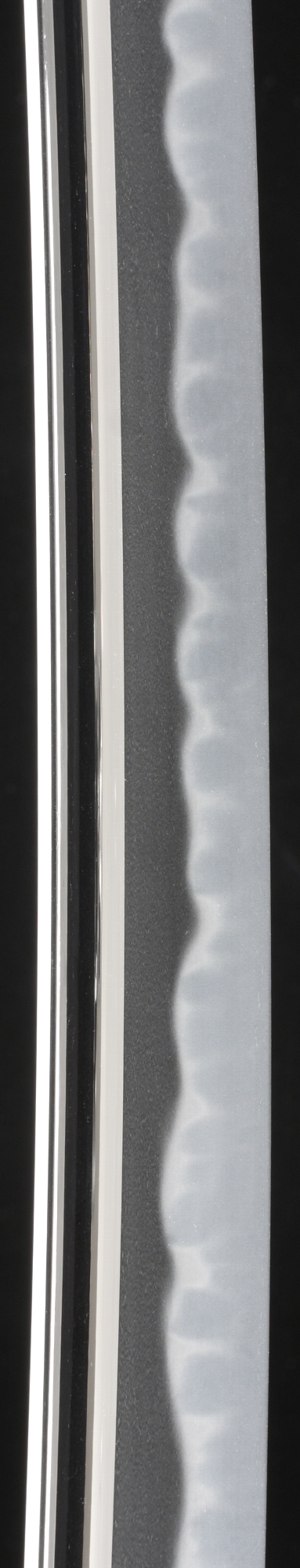

二尺四寸に仕立てられた手持ち良いこの太刀は、安定感のある腰反りごころとされ、先伸びやかに総反り深く、元幅広く先幅も広く猪首に結んだ鎌倉時代中期の太刀姿。樋を掻いて姿に緊張感を漂わせている。総体に小杢を伴う板目鍛えの地鉄は所々に流れ肌が交じり、地沸で覆われた古風な地肌を分けるように繊細な地景が働いており、活き活きとした綺麗な肌に躍動感が満ちている。互の目に丁子を交えた焼刃は柔らか味のある明るい匂一色。互の目の頭は小丁子が複式に配されて小刻みに抑揚し、その連続する様子は軽やかに変化して滞ることがなく、刃文構成もまた上品。互の目の谷にはわずかに左右に広がる匂足が長く射して刃先に迫り、匂で明るい刃中に飛足と葉が浮かぶ。帽子も刃文の構成そのままに乱れ込んで先わずかにほつれて小丸に返る。平成十年、渾身の力を振り絞り、鎚を揮った名品である。

|