加藤兼國 五十九歳作 東京都‐山梨県北杜市

刃長二尺四寸二分八厘強

反り 五分九厘半

元幅 一寸一分一厘半/先幅 九分

棟重ね 二分六厘半/鎬重ね 二分八厘

彫刻 表裏 棒樋掻通し

金着二重ハバキ 白鞘入

平成十五年東京都登録

* * * *

Kato KANEKUNI: live in Yamanashi prefecture

Hacho (Edge length) 73.6㎝ / Sori (Curveture) approx.1.8㎝

Motohaba (width at Ha-machi) approx.3.38㎝ / Saki-haba (wdith at Kissaki) approx.2.73㎝

Kasane (thickenss) approx. 0.85㎝

Engraving: "Bo-hi, Kaki-toshi" on the both sides

Gold foil double Habaki, Shirasaya

カスタムナイフの作者として、また斬れ味に優れた刀匠としても知られる兼國刀匠は、昭和十九年東京目黒区碑文谷の生まれ。本名を加藤清志といい、祖父兼國、父真平に学んで備前伝と相州伝を修めた。現在は空気と水に恵まれた山梨県に鍛冶場を移し、全国のコレクターからの注文を受けている。

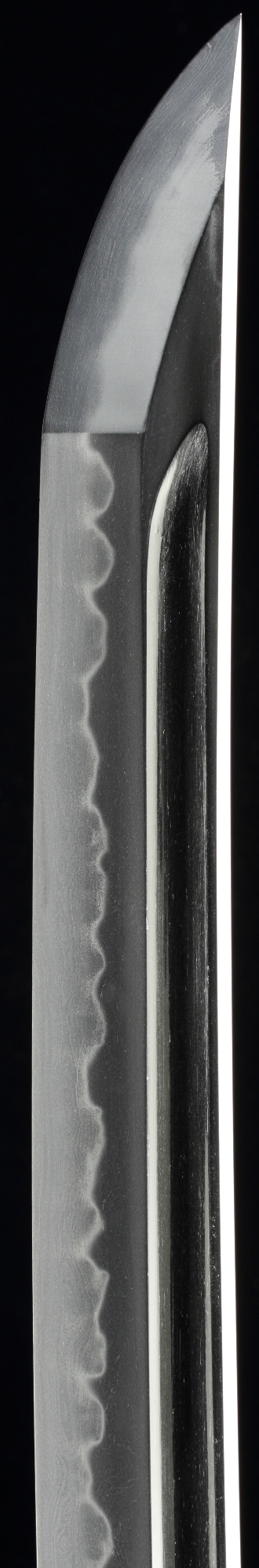

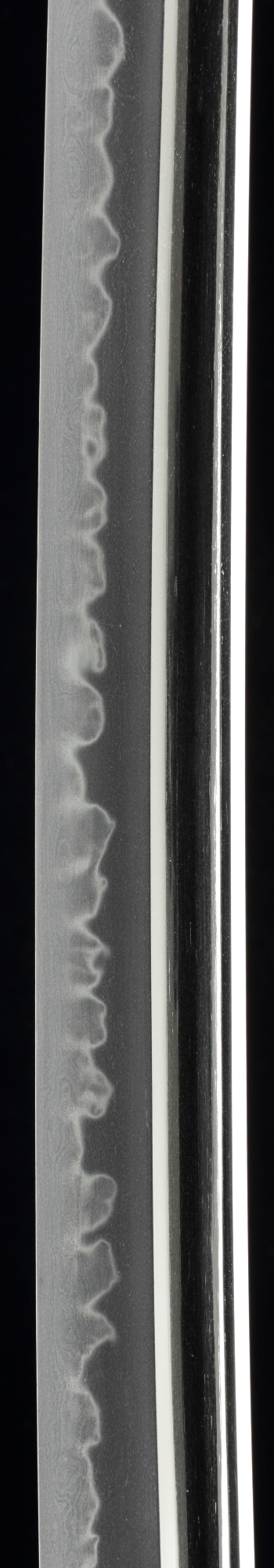

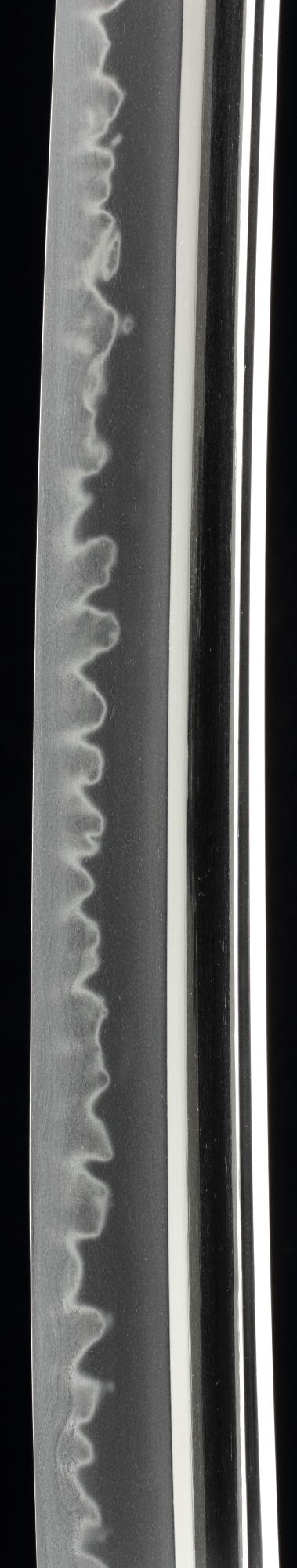

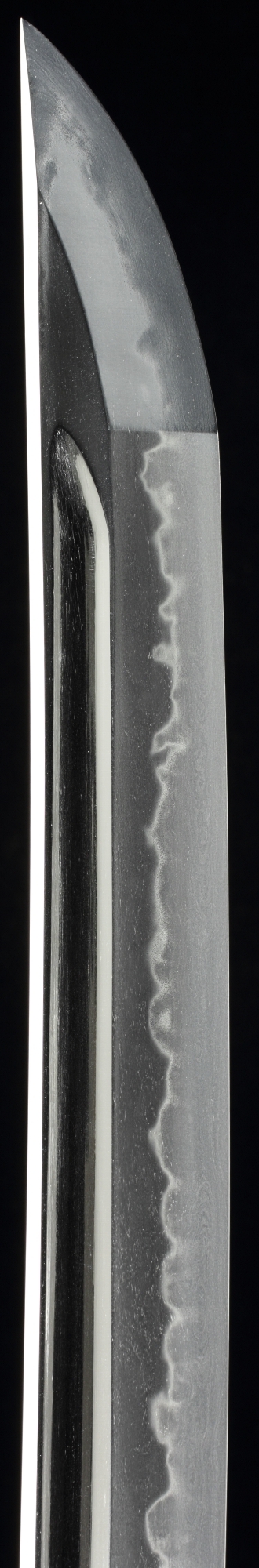

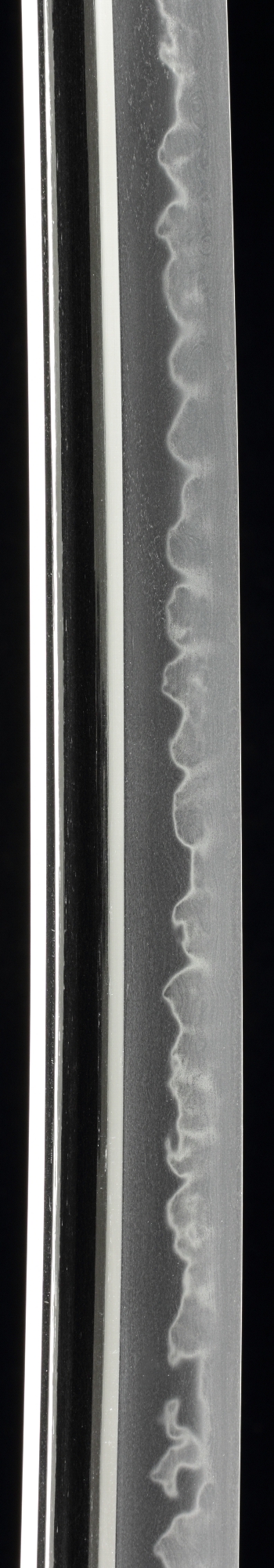

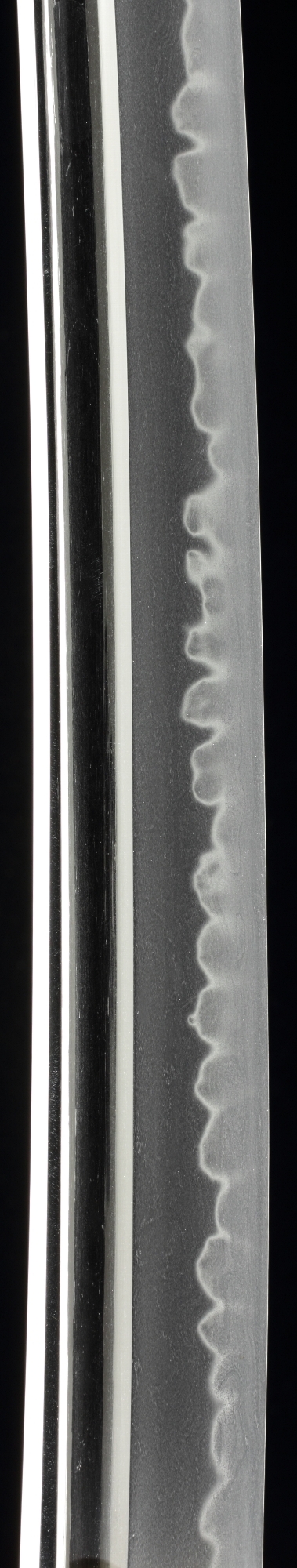

この刀は相伝備前の兼光や長義を念頭に鍛造されたものであろう、元先の身幅が極端に広く、重ねも極厚で重量が一〇五〇グラム。表裏に棒樋が深く掻き通され、腰元から反りが付いて中鋒が延び、南北朝時代の大太刀の大磨上無銘の刀を想起させる豪壮な姿。地鉄は小板目鍛えの刃寄りに沿って柾を配し、総体に詰み澄み、細かな地沸が均一に付いて明るい。刃文は互の目に丁子、片落ち風の刃、矢筈風の刃、二つ連れて耳形になる刃を交え、匂口締まりごころに小沸が付いて刃縁明るく、匂足が長く射して葉浮かび、一部は焼頭の中に入って虻ノ目状となり、刃中は匂で澄む。帽子は乱れ込んで突き上げごころとなり、掃き掛けて長めに返る。筋違鑢で丁寧に仕立てられた茎には、細鑚で銘字が入念に刻されている。

|