武蔵国 延宝頃 約三百四十年前

刃長 二尺三寸五分三厘

反り 四分二厘

元幅 九分三厘 / 先幅 六分

棟重ね 二分一厘半 / 鎬重ね 二分三厘

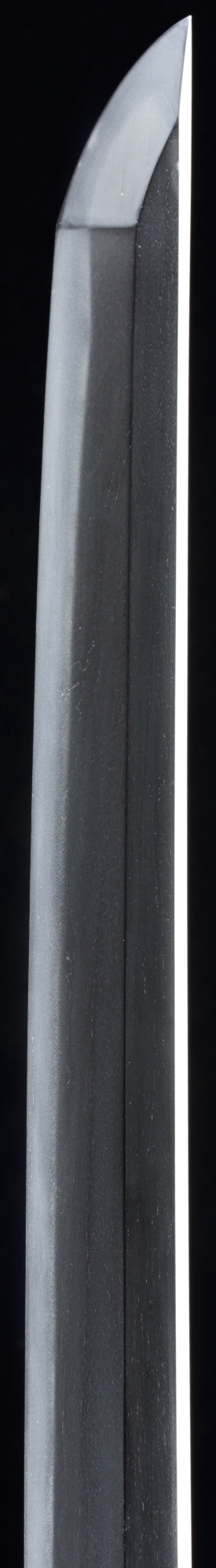

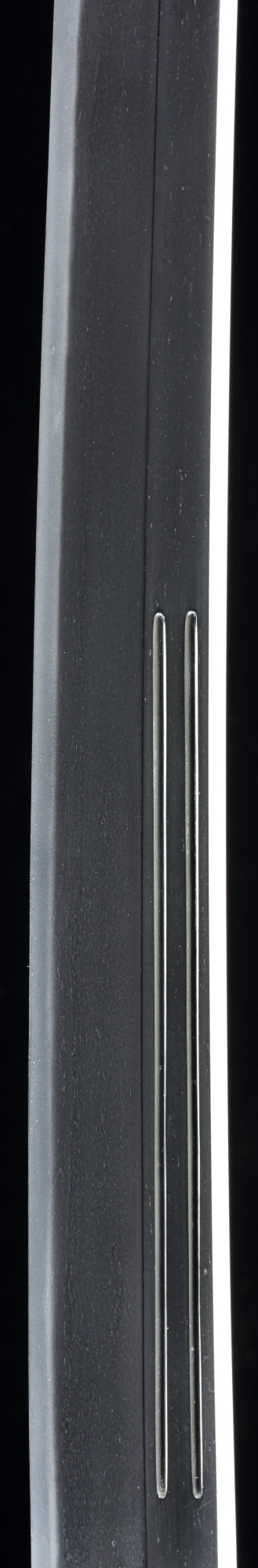

彫刻 表 二筋樋 裏 腰樋

金着一重ハバキ 白鞘入

昭和二十六年千葉県登録(7382号3月31日)

特別保存刀剣鑑定書(小笠原長旨)

* * * *

Musashi province / Enpo era (early Edo period, late 17th century), about 340 years ago

Hacho (Edge length) 71.3cm / Sori (Curveture) approx.1.27cm

Motohaba (width at Ha-machi) approx.2.82cm / Sakihaba (width at Kissaki) approx.1.82cm

Kasane (thickenss) approx.0.7cm

Engraving: ”Futa-suji-hi" on the right face (=Omote), "Koshi-hi" on the back face (=Ura)

Gold foil single Habaki, Shirasaya,

Tokubetsu-hozon certificate by NBTHK (Ogasawara Nagamune)

長旨(ながむね)は名を小笠原左京といい、徳川古参の臣阿部正勝に仕えた小笠原藤九郎の子。阿部家の禄を辞して刀工に転じ、長曽祢虎徹を筆頭に刃味の良さで鳴る刀工が犇めく江戸下谷池之端に住す。長旨の刀は身幅控えめで優しげに目に映る(注①)。だが「小笠原庄斎入道長旨以鉄丸錬之(花押)」と切銘された刃長二尺四寸七分身幅九分の刀(注②)には「大袈裟大脇毛二刃切平土迄」との截断銘があり、驚嘆すべき刃味の程が知られ、刃味と優れた操作性を備えた刀は元武士ならではの優れた感覚に拠ると推考される。

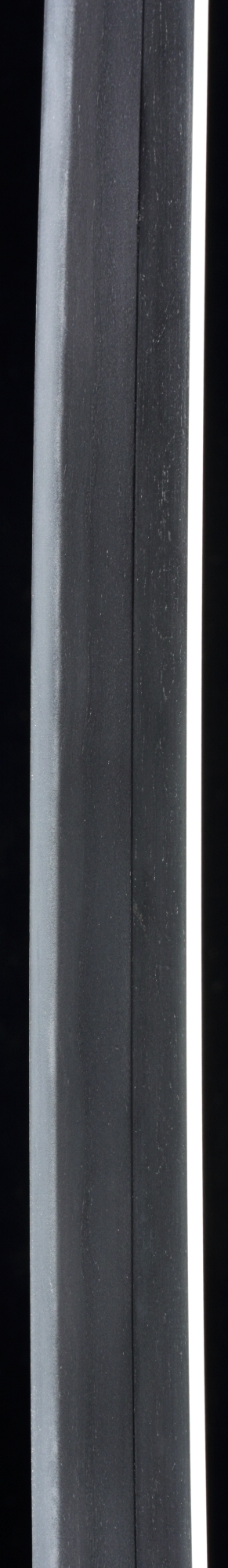

この刀は、棟を真に仕立て、身幅控え目で重ね尋常、鎬筋が張って中鋒に造り込まれ、腰元に小振りな二筋樋と棒樋が掻かれて凛然と引き締まった、長旨らしい好姿。地鉄は柾目肌が密に詰み、細かな地沸が肌目に沿って流れ、しっとりと潤い感のある古調で美しい肌合い。直刃の刃文は、微かに小互の目、喰い違いを交えて浅く揺れ、横手下で僅かに焼幅を広くし、新雪のような小沸が降り積もって刃縁は明るく、刃中に匂が充満して蒼く冴える。帽子は焼を充分に残して先小丸に返る。拵の柄木を細く薄くするべく、先細く重ね薄く仕立てられた茎先にも控えの目釘穴(注③)が穿たれ、いざという時の打合いへの備えも万全で、謹直な書体の三字銘に作者の誠意が滲んでいる。孤高の一代鍛冶の優技が発揮された稀有の一刀である。

注①…藤代義雄『日本刀工辞典』に「姿優しきもの多く刃文細直、地板目柾交り」とある。

注②…『刀剣銘字大鑑』

注③…『日本刀工辞典』の太刀銘の作は茎の形状が本作と酷似し、また控え目釘穴がある。

|