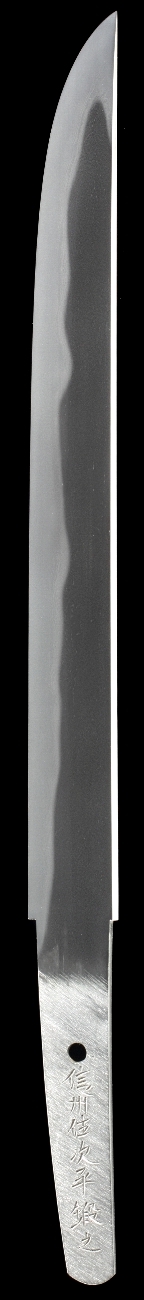

高橋次平 無鑑査刀匠 長野県坂城町 六十二歳作

刃長 八寸七分四厘半 反り僅少

元幅 八分九厘

重ね 二分一厘半

金着二重はばき 白鞘入 附桐箱

平成二十七年大阪府登録

保存刀剣鑑定書

* * * *

Takahashi Tsuguhira / "Mukansa" swordsmith by NBTHK / Nagano prefecture / worked in 1989 (Heisei 1, 62 years old)

Hacho (Edge length) 26.5cm / Sori (Curveture); a little

Motohaba (Width at Ha-machi) approx. 2.7cm

Kasane (Thickenss) approx.0.65cm

Gold foil double Habaki, Shirasaya, Kiri Box

Hozon certificate by NBTHK

高橋次平刀匠は人間国宝に指定された宮入行平一門の最古参の門人の一人で、入門は戦後の製作が困難な昭和二十二年。師と寝食を共にして作刀技術を修め、昭和三十四年に作刀承認を受ける。新作名刀展に初出品して努力賞を受賞したのを皮切りに、二度の高松宮賞を含む数々の特賞に輝いている。平成元年に無鑑査となり、翌年には長野県無形文化財にも指定されている。昭和五十二年急死した師が遺した太刀に「宮入行平作 昭和五十三年秋日 次平銘之」と銘しており、師の技術、人柄そして情熱を最もよく知る人物の一人であったことが知られる。

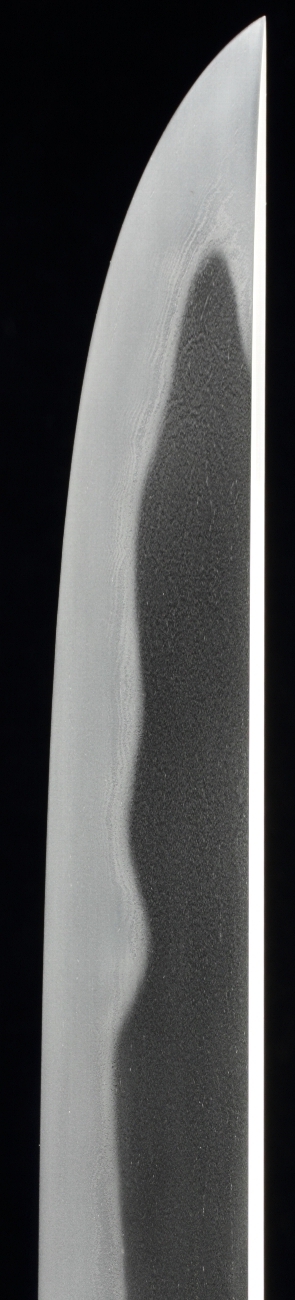

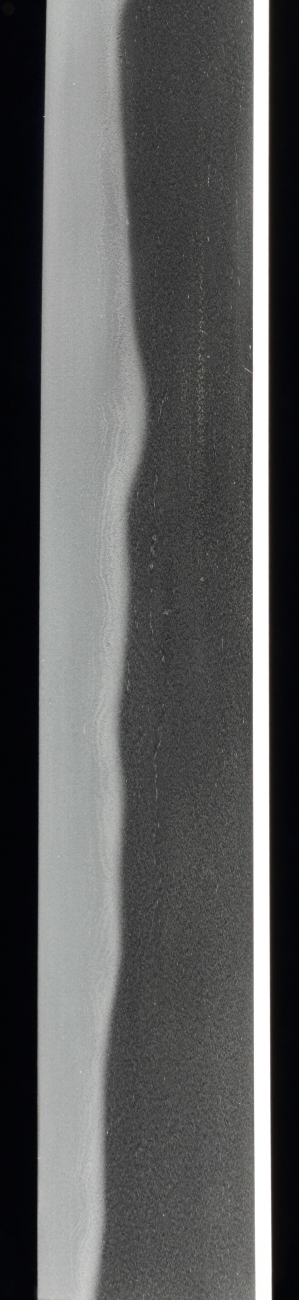

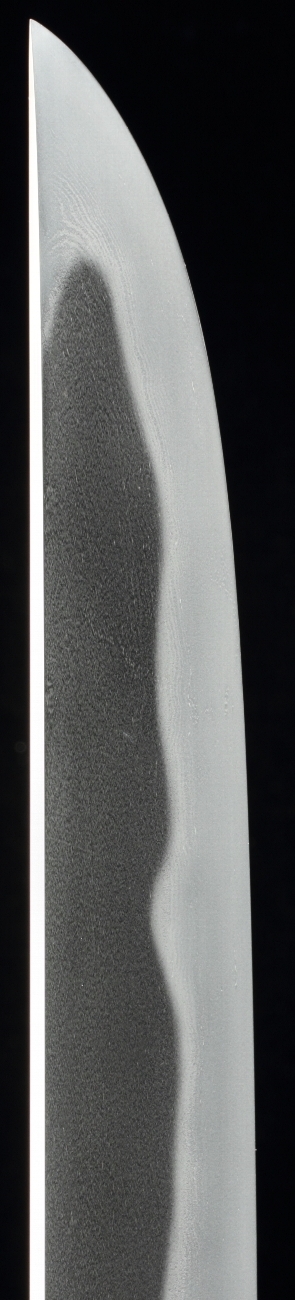

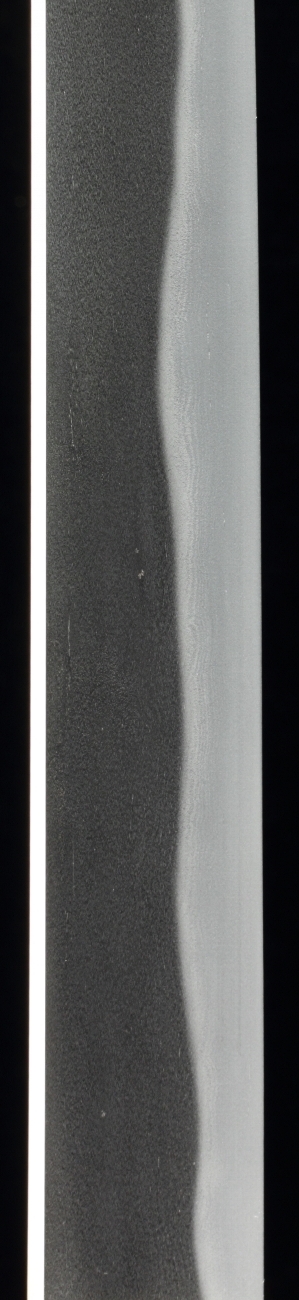

この短刀は、無鑑査に認定された平成元年の作で、志津兼氏を想起させる入念作。棟を真に造り、身幅広く両区深く、反りを控え、ふくら充分に尋常な長さとされた、力強く端正な姿。地鉄は小板目肌が詰み澄み、地景が密に入り、小粒の地沸が厚く付いて鉄色明るく、地肌に活力が満ちている。刃文は、刃区の焼き込みから始まる浅い湾れに互の目を交えて大らかに変化し、よく沸付いて刃縁明るく、金線、砂流し層状に掛かり、沸足入り、刃中に充満した沸の粒子が光を反射して輝いて明るい。帽子は浅く乱れ込んで小丸に返る。僅かに反りが付いて振袖ごころとなった茎の仕立ては丁寧で、銘字が入念に刻されている。次平刀匠が鍛えて焼刃土を置き、入念な打ち合わせの上で、次平師の見守る中、後援者市川文夫氏が焼入れして成功を収めている。

|