昭和二十七年東京都登録

特別保存刀剣鑑定書

室町三代将軍足利義満は、優れた政治力と胆力で新時代を切り拓き、明徳元年に美濃守護土岐康行を、同二年には西国の雄山名氏清を討って将軍の権威を一段と高め、同三年に六十年に及んだ南北朝争乱に終止符を打った。当時の備前では、姿美しく操作性に優れ、兼光の如き肩落ち風の刃に応永備前に見る腰開きごころの刃を交えた焼刃構成の、刃味抜群に優れ(注①)た作で新境地を拓いた政光、師光、秀光、成家など(注②)が活躍していた。

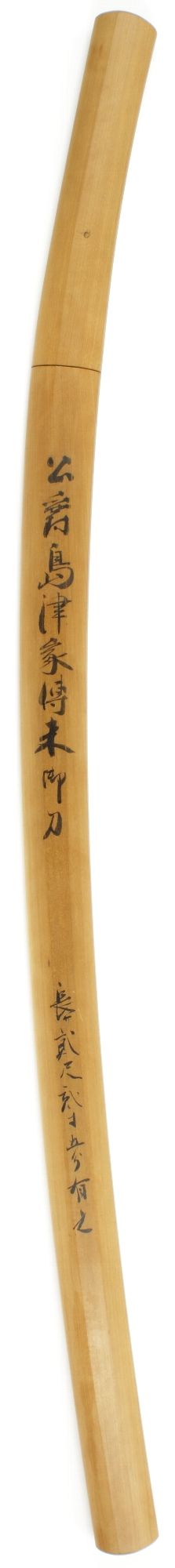

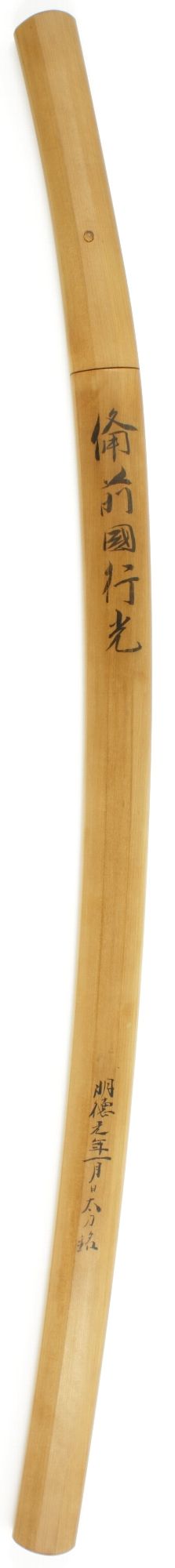

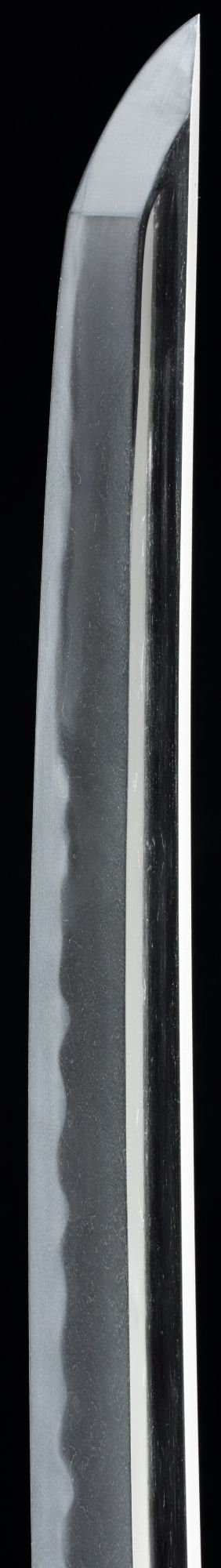

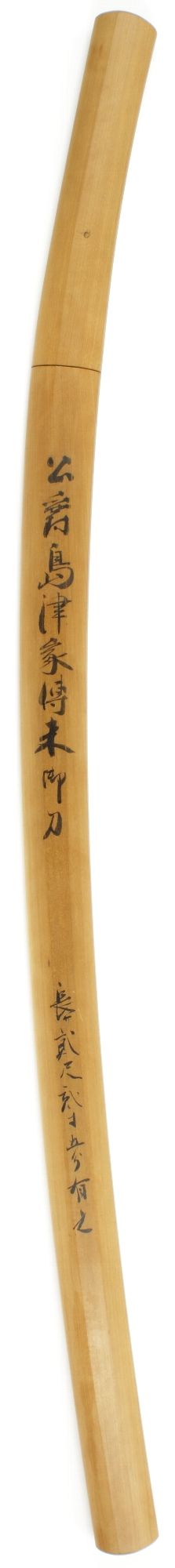

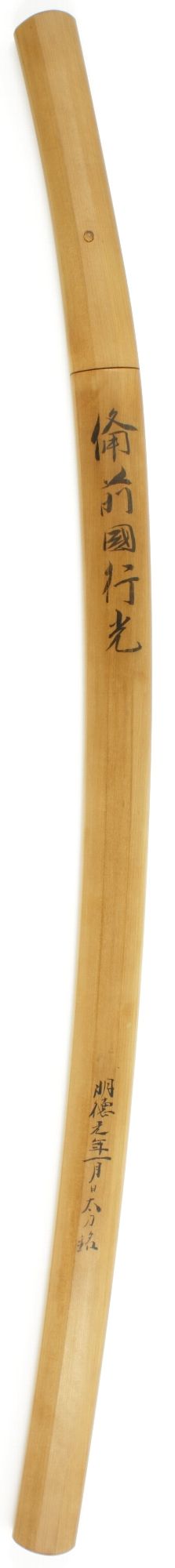

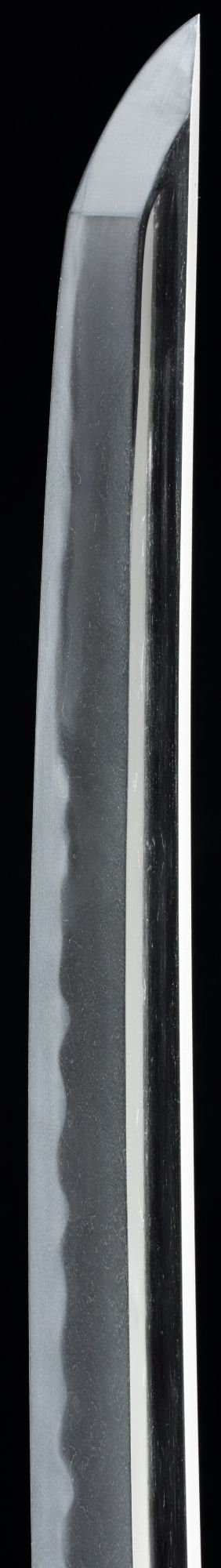

長舩行元のこの太刀は、明徳元年の精鍛作で島津家伝来(注③)の一口。身幅重ねしっかりとして腰反り高く中鋒に造り込まれ、棒樋が掻かれて洗練味のある姿。杢を交えた板目鍛えの地鉄は良く詰み、繊細な地景が入って肌目が明瞭に起ち現れ、地沸が微塵に付いて昂然と輝き、乱れ映りが鮮やかに立つ。刃文は浅い湾れに小互の目、小丁子、肩落風の刃、腰開きごころの刃を交えて僅かに逆がかり、帽子は浅く乱れ込んで小丸に返る。小粒の沸が付き刃縁ふっくらとして明るい焼刃は、焼頭が匂で尖って乱れ映りに働き掛かり、刃境に湯走りが掛かる。佩表の物打付近はやや沸が強く二重刃ごころとなり、匂で澄んだ刃中には足が盛んに入り葉が浮かぶ。茎の鎬地に刻された銘字は鑚の線が清く澄む。応永備前の先駆をなす、南北朝末の備前刀の優質が示された、刀史研究上の好史料である。

注①…秀光の業物位列は最上大業物、成家は良業物。

注②…刀剣書では彼らを小反りと分類し、兼光一門とは別派として扱うが、兼光門政光の嘉慶三年紀の太刀(『日本刀大鑑古刀篇二』)も肩落風の刃に小丁子を交えた小模様で焼低い刃文で、銘字は小さく、小反り派の作に近似している。

注③…島津家では備前行光として伝来した。なお、この太刀を載せた藤代義雄師も銘字を「行光」と判読し、『日本刀工辞典古刀篇』の「行光」の項に載せている。また『日本刀銘鑑』の明徳元年・二年の作がある「備州長舩行光」もこの「行元」であろう。