昭和六十年新潟県登録

保存刀剣鑑定書

会津藩は品川台場で防衛最前線に立ち、また、藩主松平容保は京都守護職を務め、元治元年七月に政治主導権奪還を目指す長州藩の軍勢を蛤御門で押し返す等、佐幕派の筆頭として存在感を示した。道守は会津道辰六代に学び、刃味の良さで鳴らした角元興や新撰組副長土方歳三の愛刀を打った和泉守兼定らと切磋琢磨し、尚武の気風が強い会津武士に応えている。

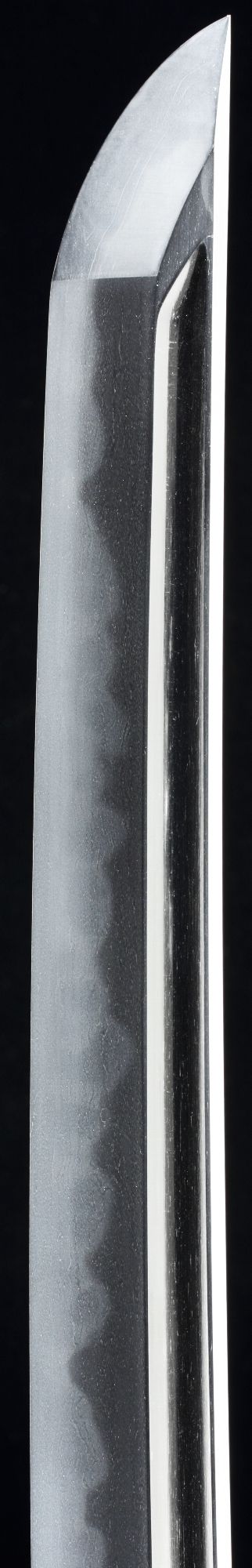

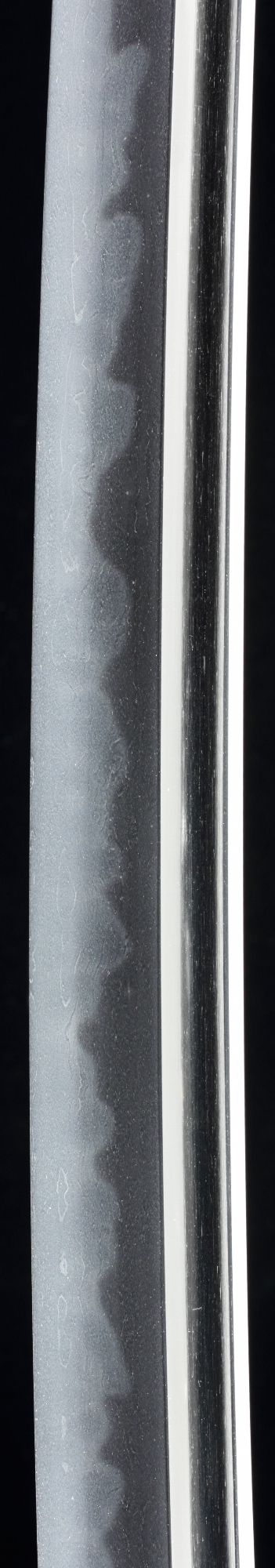

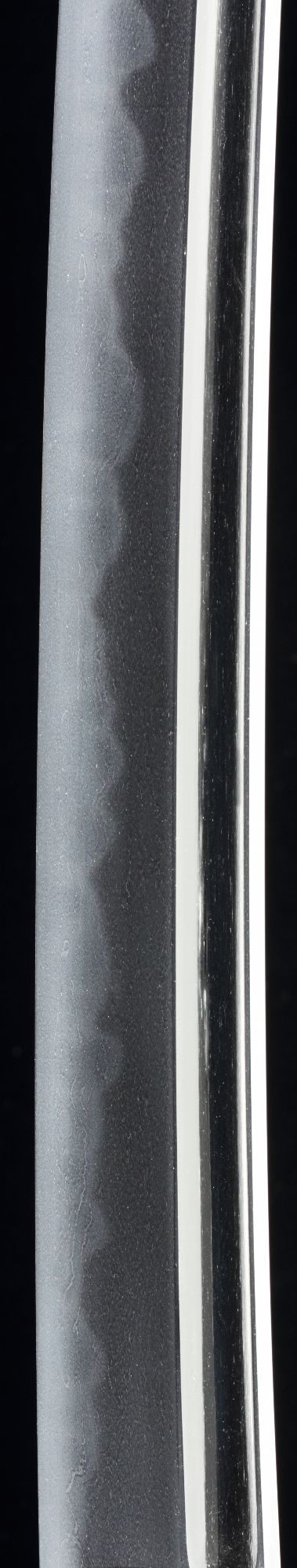

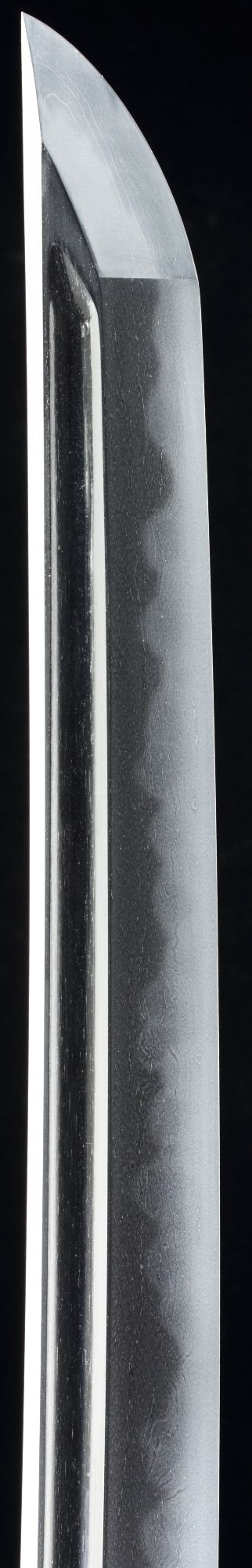

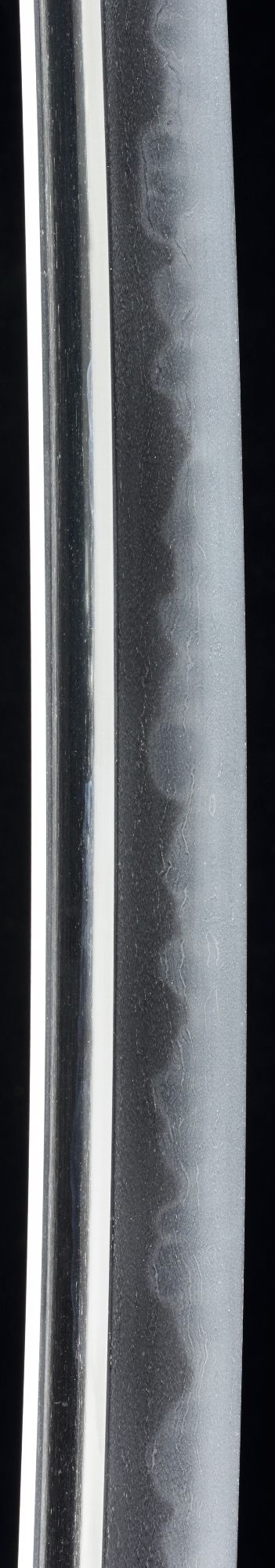

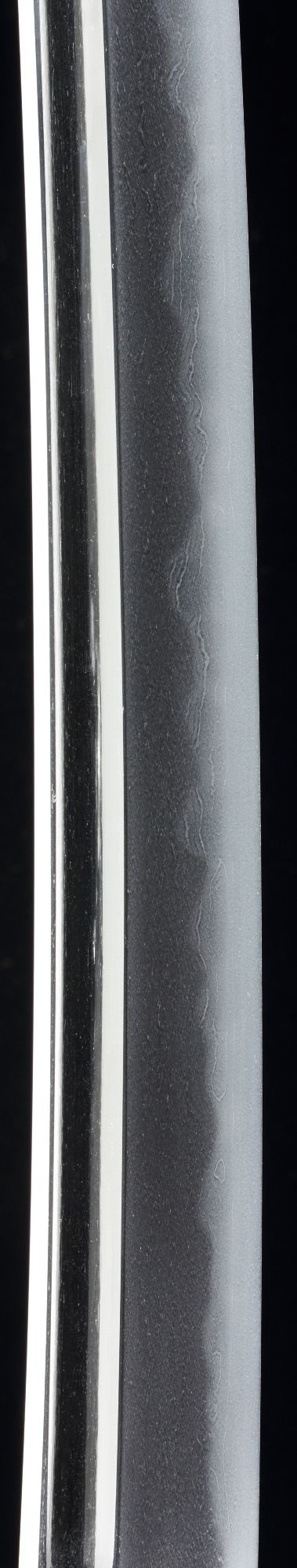

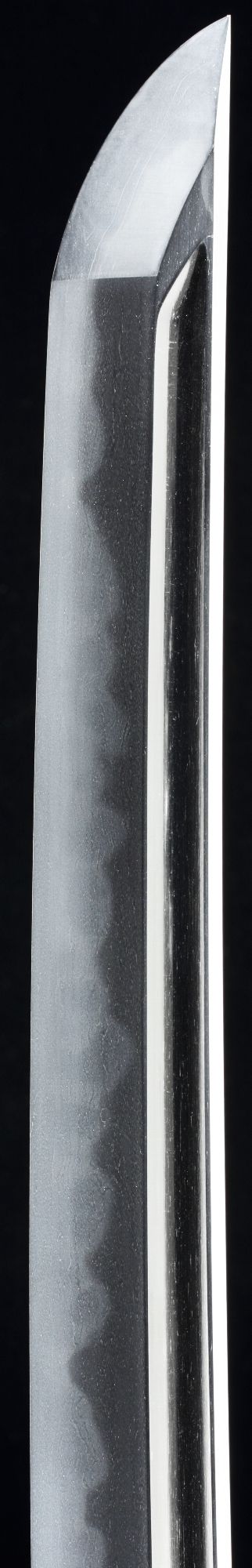

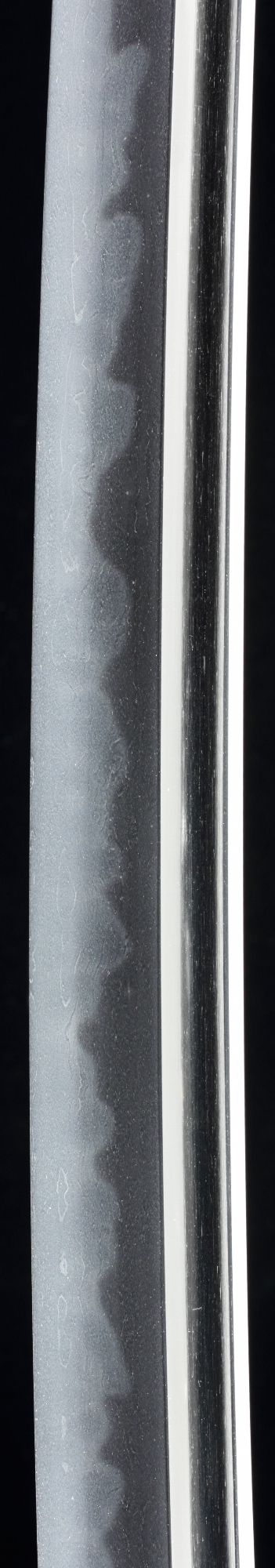

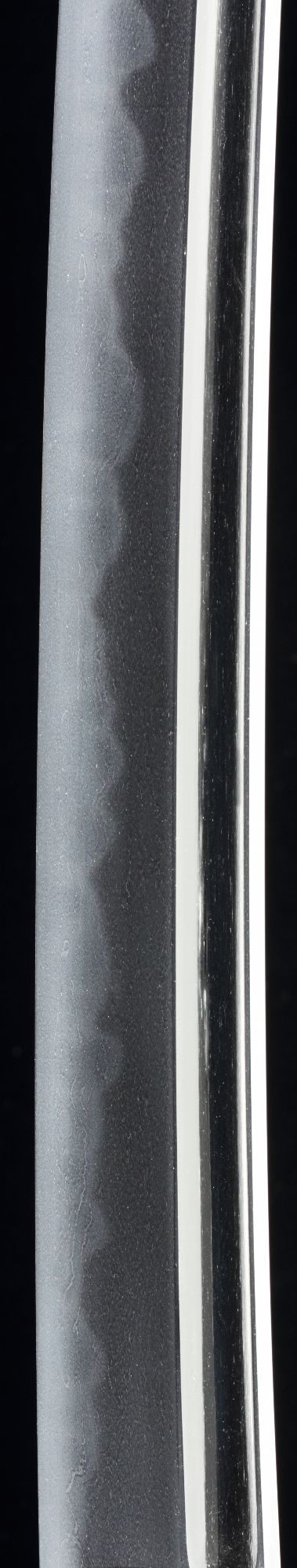

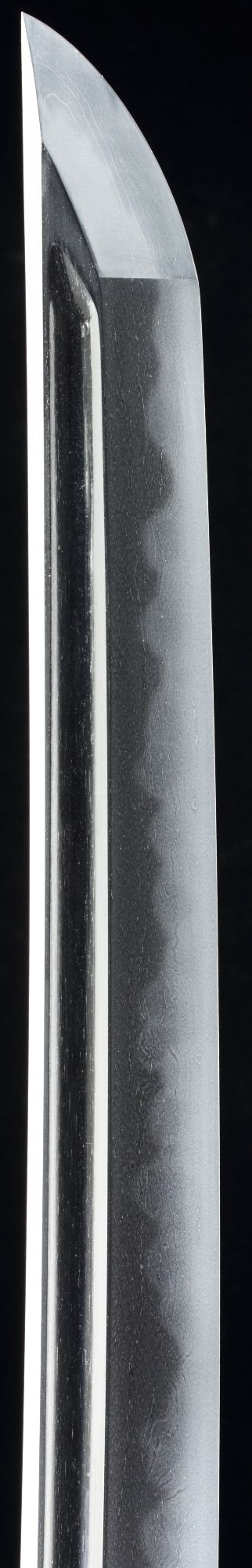

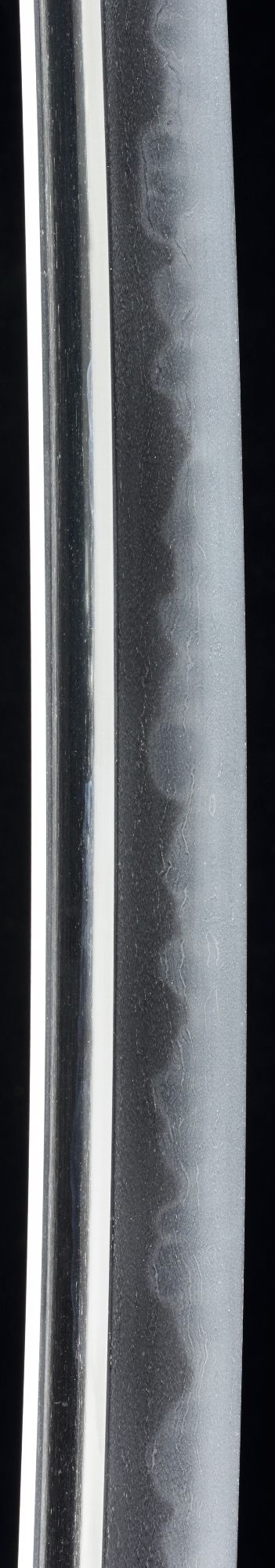

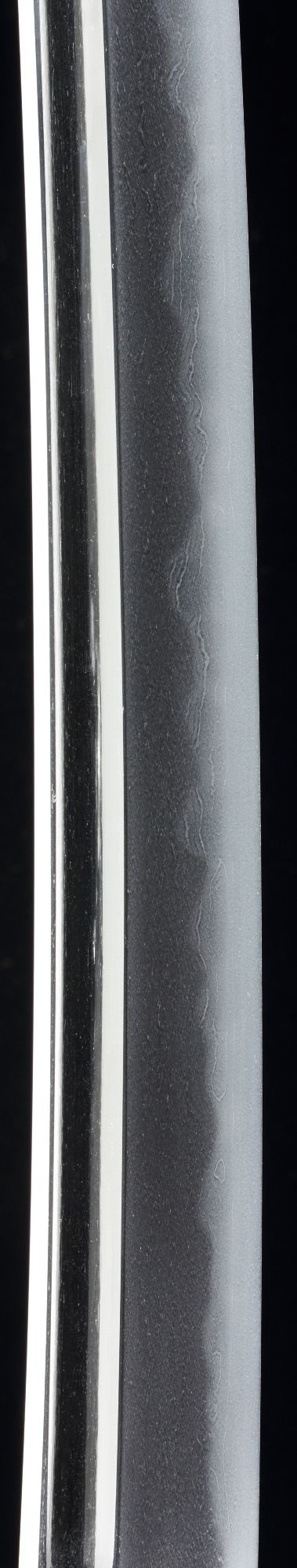

二尺五寸にほど近い長寸のこの刀は、身幅も広く重ね厚く、反り高く中鋒に造り込まれ、棒樋が深々と掻かれてなお手持ちが重い堂々の姿(注①)。しかも両区深く生ぶ刃が残された健全体躯。小板目に流れごころの肌を交えて詰み澄んだ地鉄は、繊細な地景が入って肌目に活力が漲り、さらに細かな地沸が厚く付いて鉄色が明るい。焼の高い互の目丁子乱の刃文は丁子が複合して重花の態をなし、新雪のような小沸で刃縁ふっくらと明るく、盛んに入った足を遮るように金線、砂流しが断続的に掛かり、特に物打付近は幾重にも躍動し、雲間から切り裂くように稲妻が四方に広がる。帽子は浅く乱れ込み、掃き掛けて小丸に返る。保存状態良好の茎に鑚強く刻された銘字は鮮明で、今なお鑚枕が立つ。先端が刃方へ急に上がった茎形は会津道辰と同形で、この門流であることを証する一方、年紀の下に干支が小さく刻されている辺りは和泉守兼定にも近似して交流が想起される。高位の武士(注②)の需による作で、出来が優れている。

蔦葉紋金具と五三桐紋鐔で装われた、綺麗な糸巻太刀拵が付され、旧所持者の遺愛の程を窺わせている。

注①…重量は九百二十グラム。なお『会津の美』所載の慶應三卯二月日紀の直刃の刀も二尺五寸六分七厘と長寸である。

注②…「環源敬心刀」は「源敬の心に環(還)る」と読まれ、謚号を源敬と称した尾張藩初代の徳川義直(松平容保の遠祖)の心に立ち戻る意味が込められている。環と源の間も半字開いているのも尊敬の念を示す闕字とみられる。注文主は会津松平家の一門であろう。