平成二十九年神奈川県登録

特別保存刀剣鑑定書

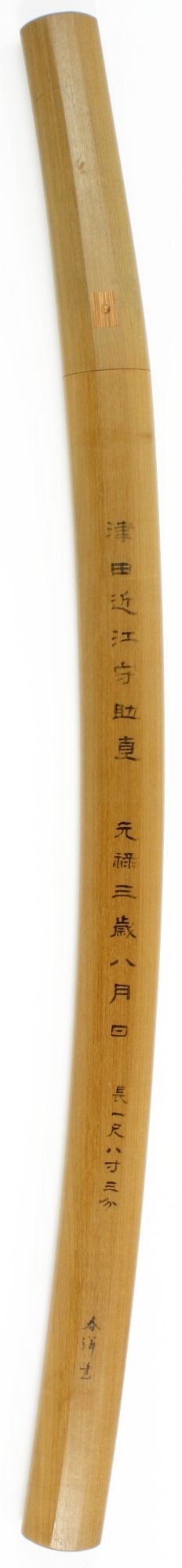

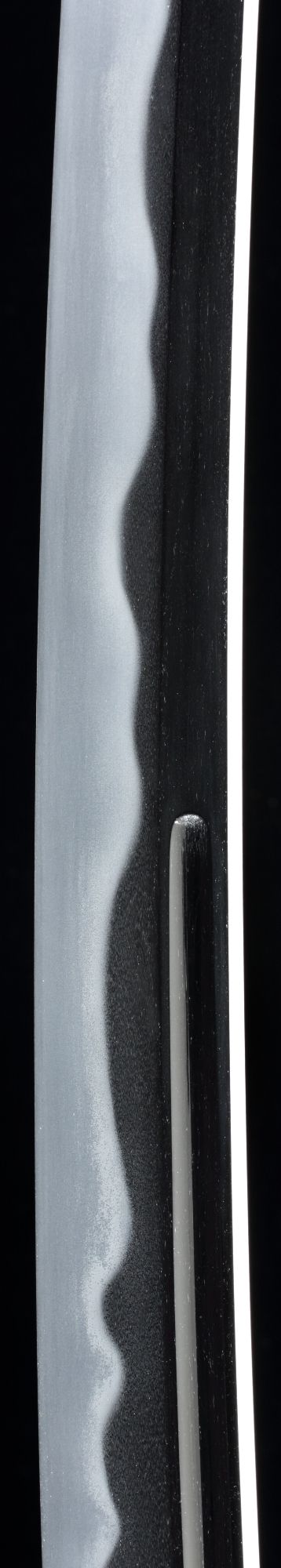

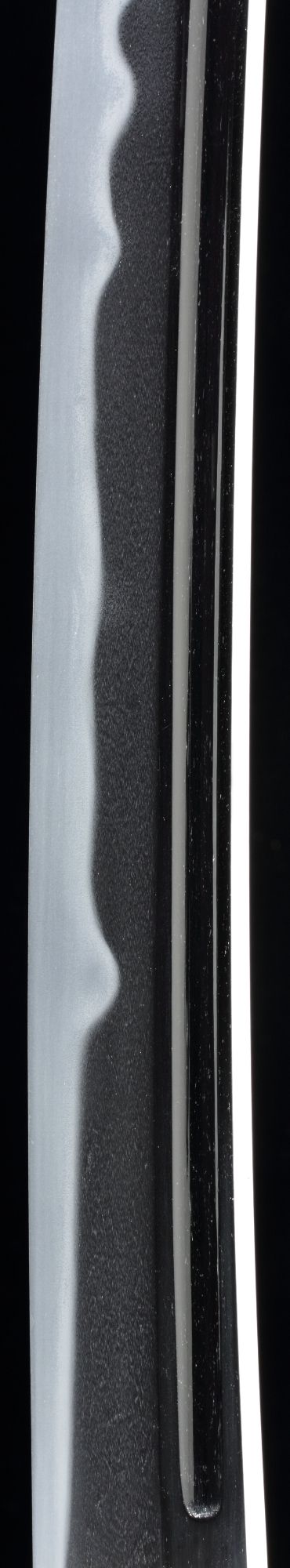

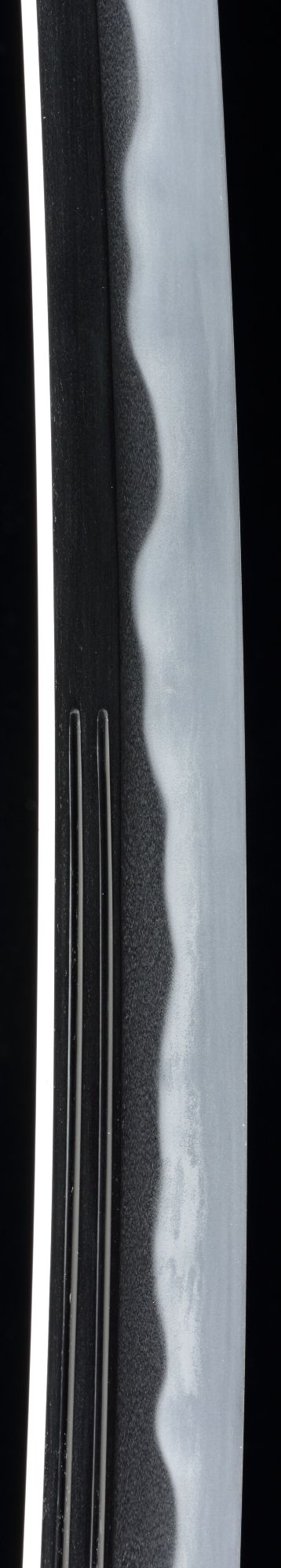

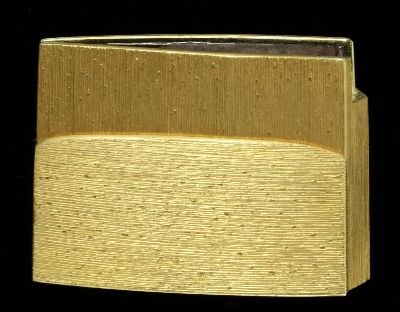

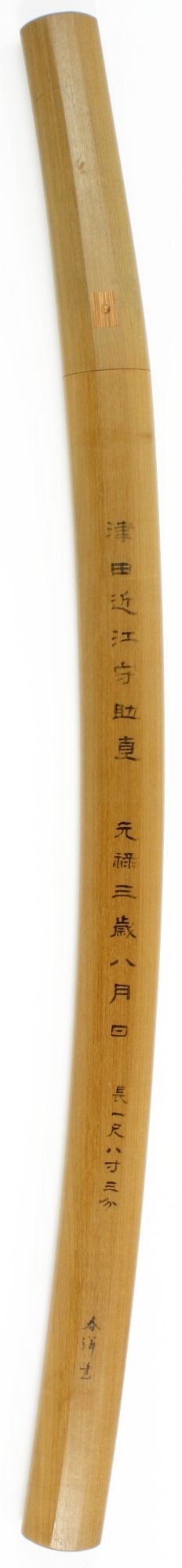

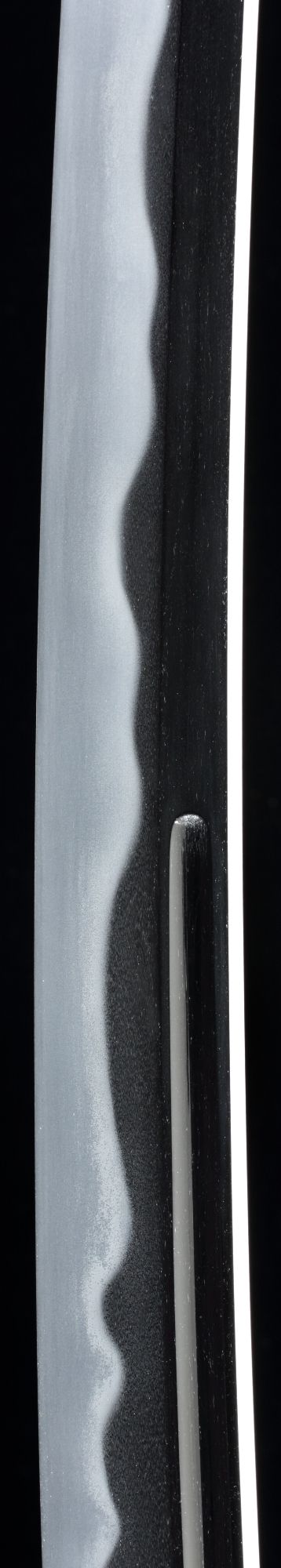

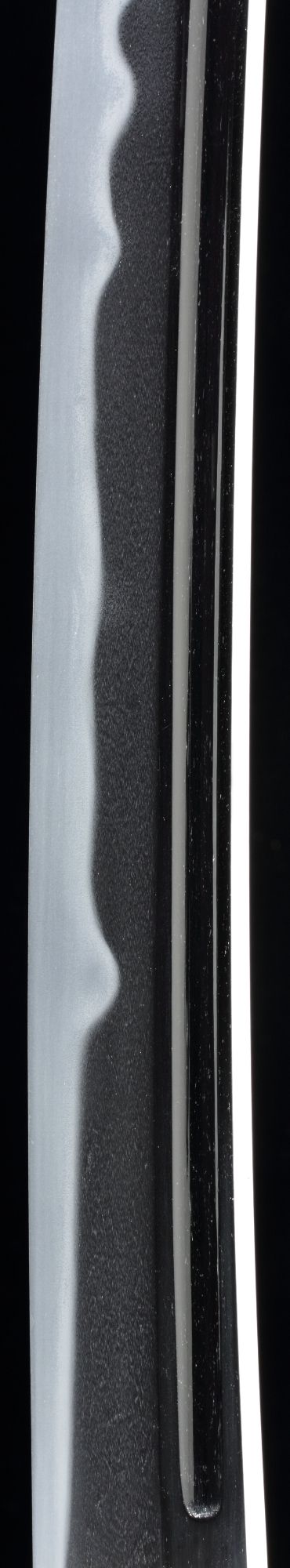

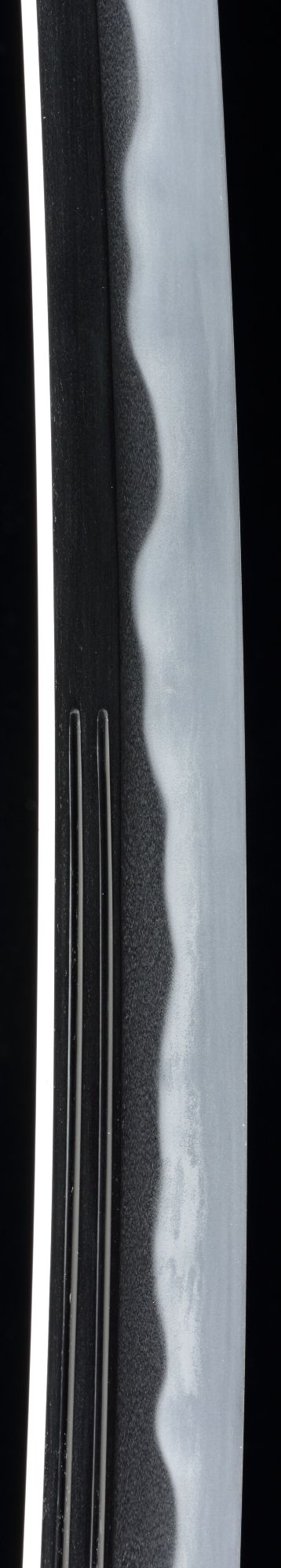

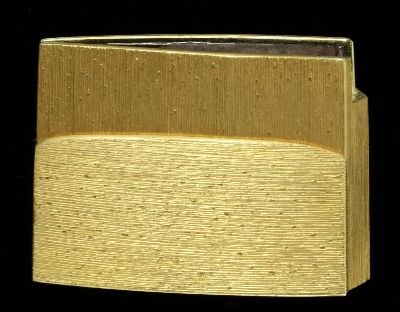

近江守助直は寛永十六年(注②)江州野洲郡高木村の生まれ。大坂常盤町の津田助廣初代の門を叩き、三歳年長の兄弟子甚之丞、後の越前守助廣と切磋琢磨して修業。技量頗る高く、助廣を「海内の名人」と絶賛した『新刀辨疑』では、助直を「津田助廣に劣らざる名人世の知る所也」と評している。天和二年三月十四日四十六歳で没した義兄(注③)助廣の遺志を継いで津田姓を名乗り、棟梁の重責を担った。 この脇差は身幅広く先幅たっぷりとし、反り五分について中鋒に造り込まれ、区上から中程に樋が掻かれ、一段と洗練味のある姿。地鉄は小板目肌が詰み、地景が縦横に入り、小粒の地沸が厚く付いて、断ち割った直後の梨の実の断面の如く潤う。互の目乱の刃文は、下半が間遠く繋がれた互の目、中程から先は焼高く、宛ら静穏な波が先へ行って怒涛の立浪となる風情となり、銀砂のような沸が厚く付いて光を強く反射し、刃境に湯走り、金線、砂流し掛かり、足が太く入った上を沸筋が流れ、刃中に粒子の細かな沸が満々とし、焼刃は蒼く冴える。帽子は焼を深く残し、強く沸付いて小丸に返る。越前守助廣と同じ香包鑢が掛けられた茎には津田姓の銘字と草書体風の裏年紀が入念に刻されている。助直の非凡な才能と強い人間力を偲ばせる同作脇差中の傑作である。

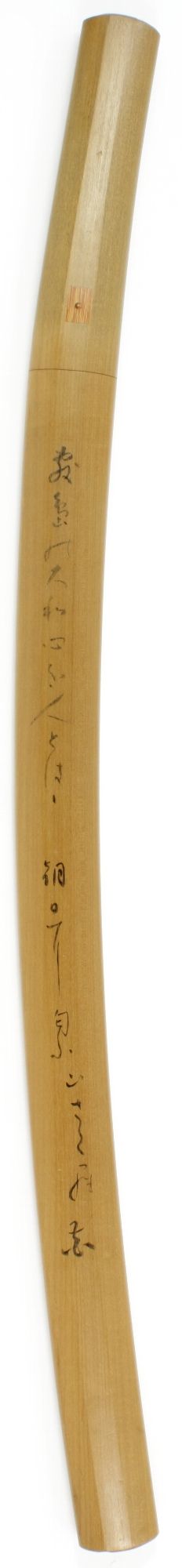

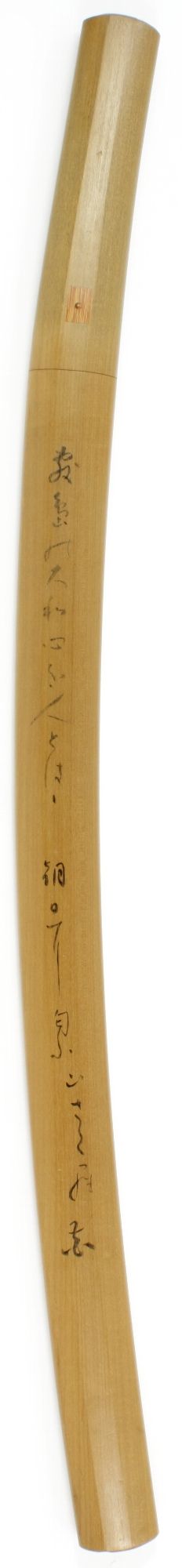

注①…鞘書に「敷島の大和心を人とはゝ朝日に匂ふ山さくら花」とある。折口信夫の門人で養子となった歌人藤井春洋。陸軍中尉として硫黄島に赴任し、昭和二十年戦死。今に残る二十一通に及ぶ硫黄島からの手紙には、慣れない島の生活、詠歌について切々と綴られている。昭和二十八年歌集『鵠が音』が出版された。

注②…『古今鍛冶備考』巻二に「元禄己巳(二)年五十一歳と云」から逆算。

注③…妹を娶っている。