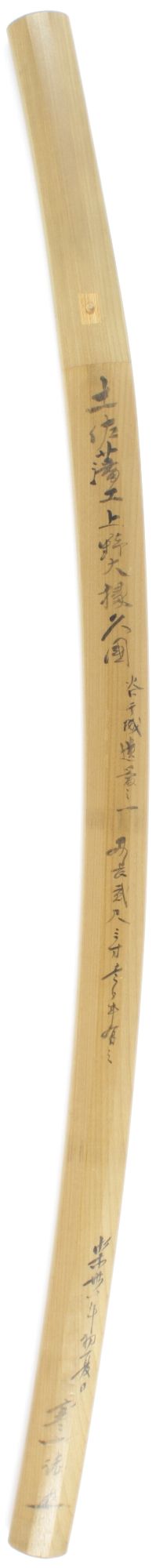

昭和三十八年栃木県登録

特別保存刀剣鑑定書 (土佐)

明治十年、鎮台司令長官谷干城は熊本城に籠り、かつて薩土連携を交渉した旧友西郷隆盛と対峙した。押し寄せる薩摩軍一万三千人に対して城の将兵は僅か三千人。兵士を鼓舞し、重火器を駆使して奮戦(注①)すること五ヶ月。文字通り「盾」となって西郷軍の東上を阻止した谷は明治天皇の絶大な信頼と不動の名声を得た。谷は立憲と議会制を幹とする近代国家を構想(注②)する政治家でもあり、藩閥政治を批判し、天下国家のために身命を賭して挑んだ。刀を愛し、実体験(注③)に基づく類まれな眼力で切れ味優れた堅固な刀を見極め、孫六兼元の刀、「三ツ胴切落」の截断銘と「大神朝臣干城所持」の朱銘入りの多々良長幸の刀、そして郷土土佐の刀工上野大掾久國の刀を自身の佩刀としたと伝える(注④)。

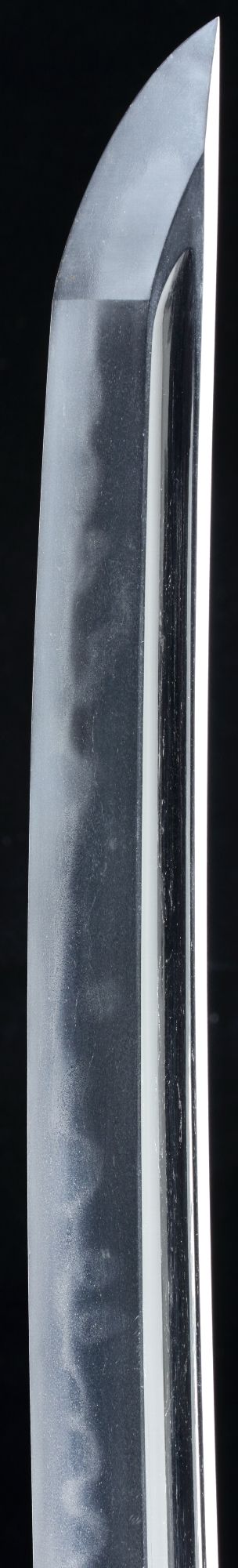

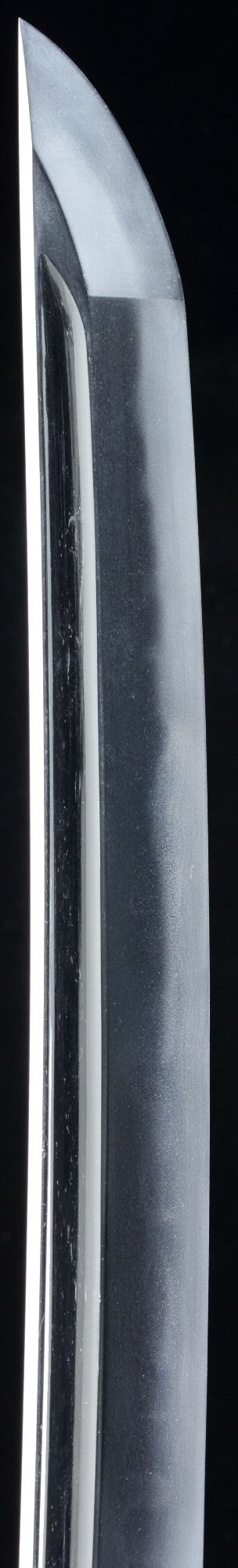

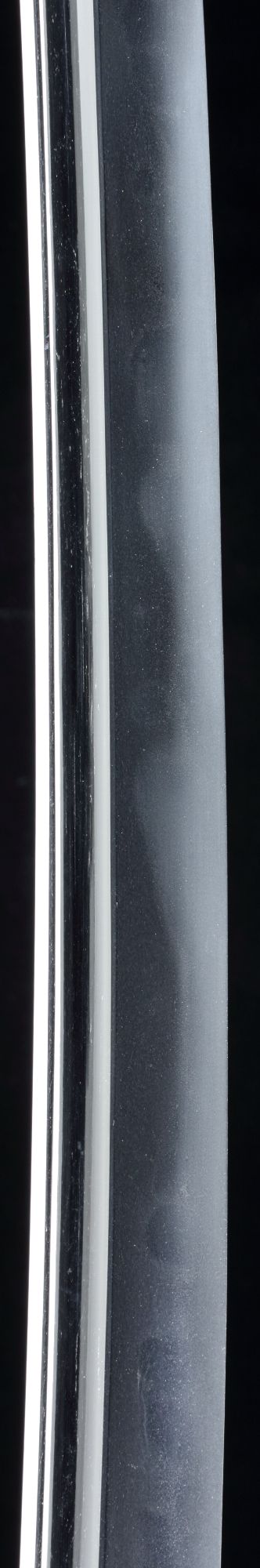

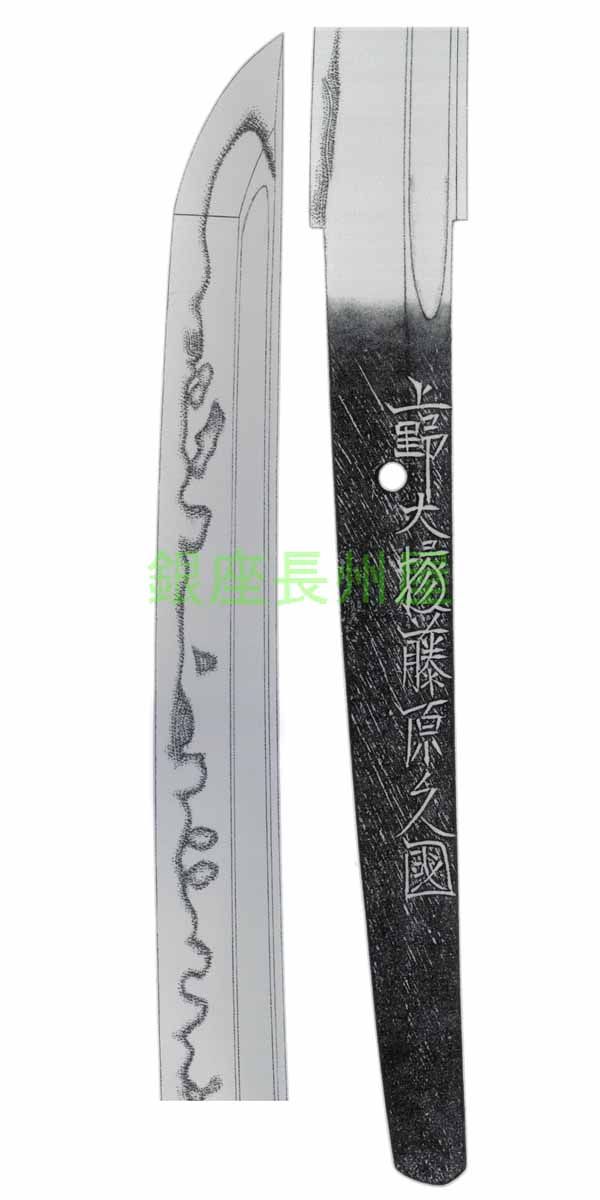

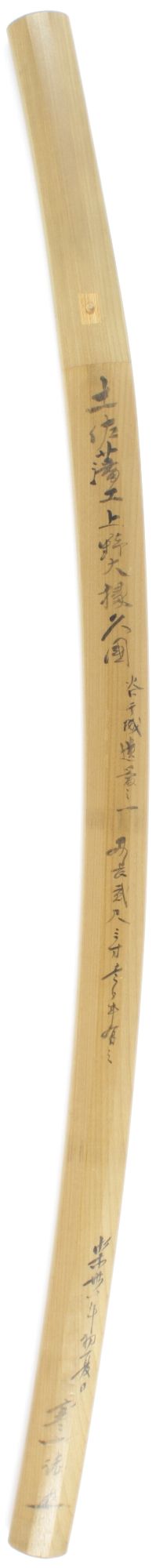

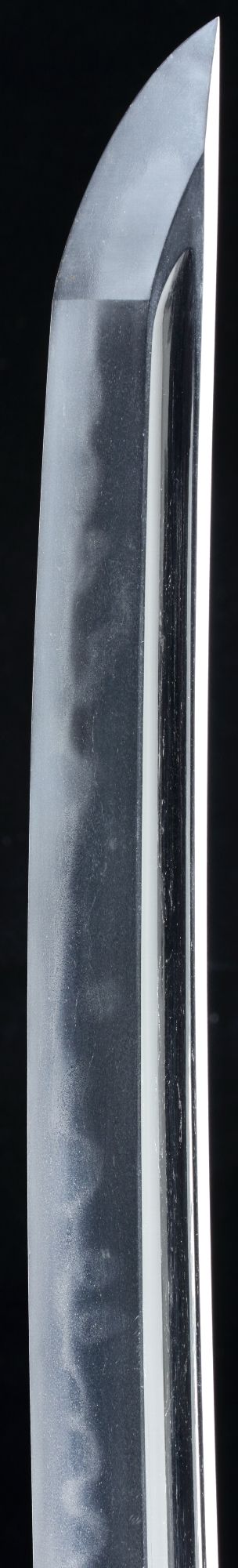

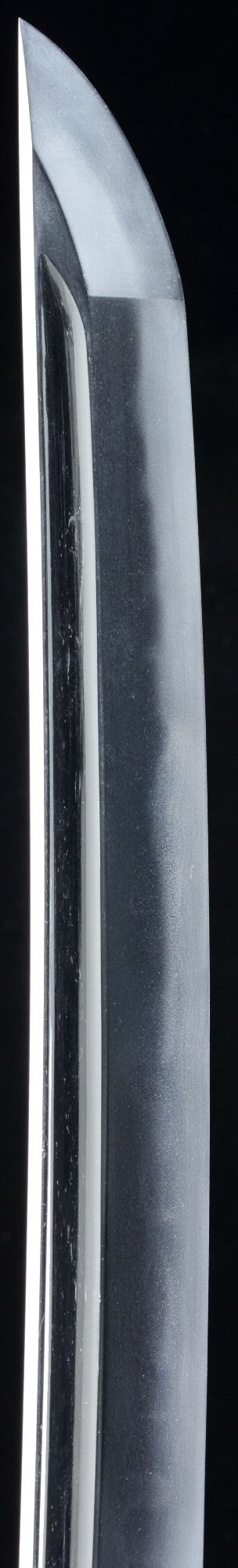

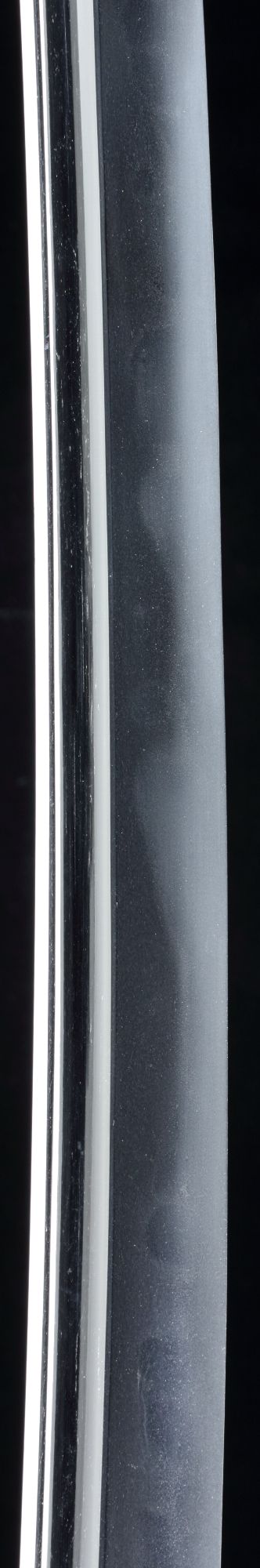

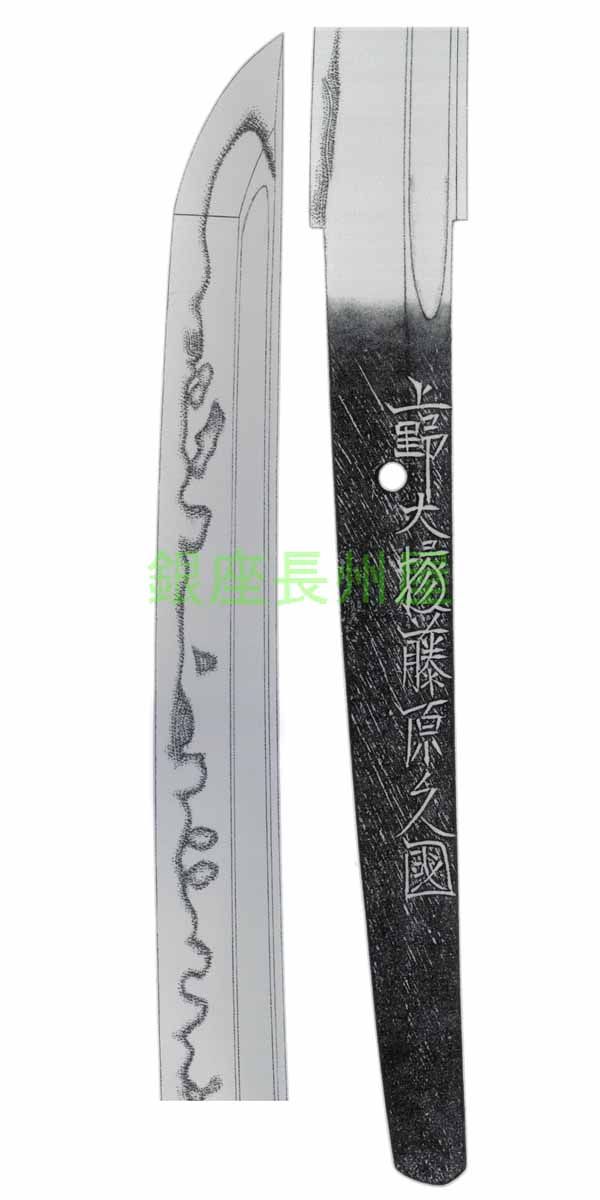

表題の刀は、茎に「大神朝臣谷干城所持」と朱銘が施された上野大掾久國の作。久國は延宝元年土佐に生まれ、近江守久道二代に学び、宝永頃に上野大掾を受領している。この刀は、元先の幅差少なく重ね厚く、腰反り高く中鋒に造り込まれ、棒樋が掻かれて尚手持ちの重い谷干城好みの一刀。地鉄は小板目肌が詰み、細かな地景が入り、厚く地沸が付いて鉄色は晴やか。大互の目乱の刃文は、大小の玉焼を盛んに交えて荒波を想わせ、純白の小沸で刃縁明るく、広狭高低に変化する刃形も切れ味の良さを窺わせる。帽子はふくらに沿って小丸に返る。本作は、信念を貫いた古武士谷干城の人間像を伝える貴重な一振である。

注①…谷自身も弾丸が喉を貫通する重傷を負った。

注②…明治十九年渡欧した谷は、伊藤博文の憲法草案にも影響を与えたオーストリアのシュタイン博士と議会・行政を議論。憲法のみ尋ねる伊藤ら政府要人とは異なり、儒学的素養や施策の実情を踏まえた実りある議論を展開した。

注③…邸内の切試会で、芭蕉の根を切る音は斬首の音に近いと語り、歴戦の勇士の重い一言に一同驚愕したようである(小倉惣右衛門著『名士と刀剣』)。

注④…兼元は西南戦争時の佩刀で、『銀座情報』二七三号掲載。長幸は第三十四回重要刀剣。