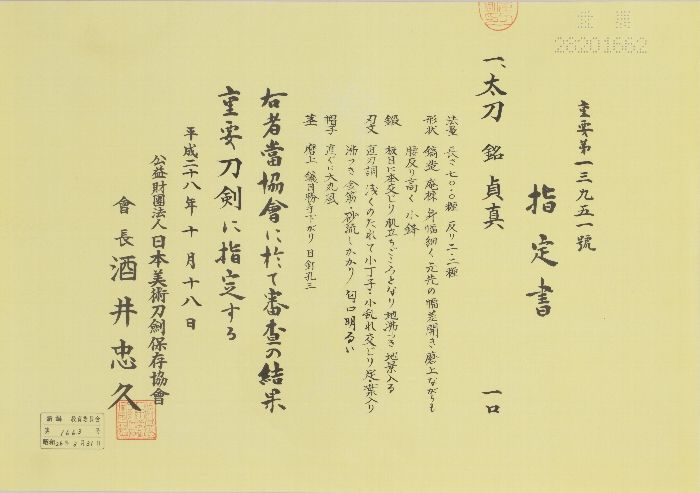

昭和二十六年新潟県登録

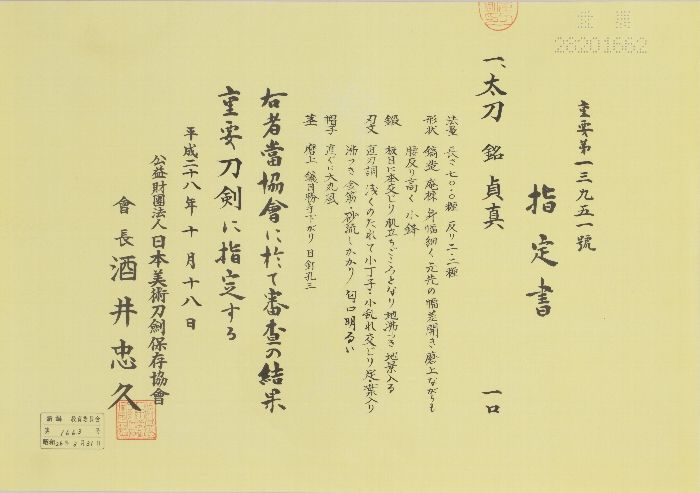

重要刀剣

貞真は備前国福岡荘(注③)に居住した鎌倉初期の刀工。一説に宗忠の子で鎌倉前期の宝治頃という(注④)が、『古刀銘尽』の「備前國福岡一文字之系圖」では、後鳥羽院御番鍛冶を勤めた延房、宗吉の弟宗長の子で、時代は承久、貞応頃とされている。なお、現存する遺作には腰反り高く先伏して鋒小さく結び、映りの目立たない地鉄に沸の強い小乱刃を焼いた古調な太刀(注⑤)等があることから、平安末期から鎌倉初期の古備前に続き、鎌倉中期の福岡一文字に先行する古一文字の刀工とみるのが至当といえよう。

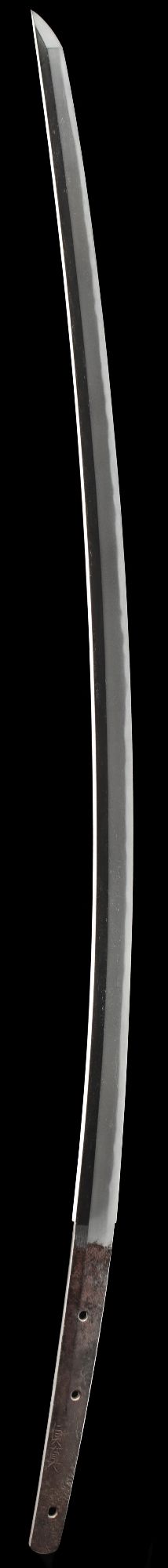

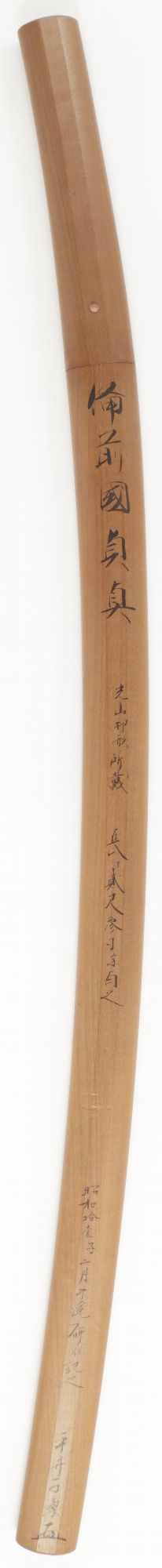

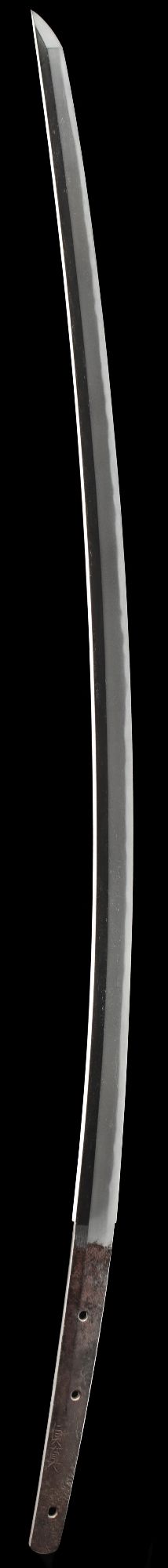

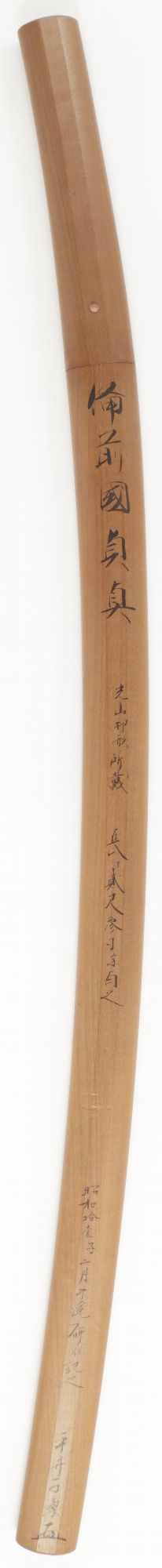

この太刀は身幅控えめで鎬筋が凛と立ち、平肉充分に付き、腰反り高く、僅かに先が伏して小鋒に結ぶ典雅な姿。鉄色の明るい地鉄は、板目に杢を交え、地景が盛んに入って地斑を交え、淡雪のような地沸が降り積もって淡く映りが立つ。刃文は直刃調に小丁子、小乱を交えて複雑に乱れ、厚く付いた沸の粒子が光を反射して眩く輝き、刃中に沸筋が流れて金筋躍動し、足、葉が無数に入り、刃中も沸付いて明るく、古剣書(注⑥)にある「刃色うきあがりたるように、かたく青めなり」の伝え通り。帽子は大丸風となり僅かに返る。二寸程区が送られた茎の最下部の目釘孔は元来の生ぶ孔で、表裏から穿たれて時代を感じさせる。細く伸びやかな鑚遣いで刻された二字銘は線が清く澄み、書体に衒いなく滋味格別。刀の源流に直結する深遠なる作風にて貫禄があり、古備前の重厚な作に新技術を加えた古一文字の典型かつ傑出した出来。倒幕に立ち上がった後鳥羽上皇の軍勢を破った承久の乱の後、執権北条泰時と有力御家人によって評定衆が置かれ、後世の武家の鑑ともされた『御成敗式目』が制定されている。その理想の武家政治が推進された時代の気風を今に伝えている。

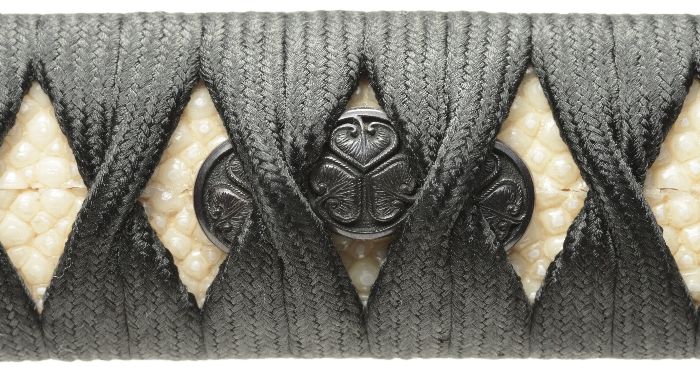

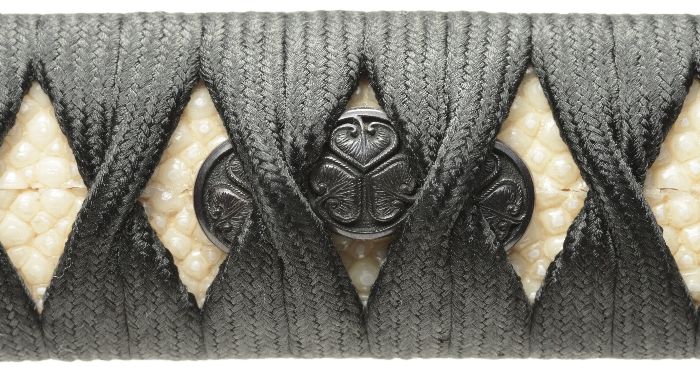

然るべき大名家に伝来した一口であろう、極上質の赤銅地葵紋図三所物で装われた、光沢豊かな黒漆塗鞘の、格調高い献上拵に収められている。

注①…「二枚ノ札」と注記がある。因みに同書は 墨書なので、書様は現物と若干異なるが本作である。

注②…平井千葉は明治十九年生まれ。本阿弥琳雅 門。人間国宝本阿弥日洲師の父。

注③…吉井川流域。岡山県邑久郡長舩町。

注④…『日本刀銘鑑』。本間薫山博士は「作風小乱刃沸つよく映りのない作が多く、宗忠よりむしろ古調である」と注記している

注⑤…代七百貫の本阿弥光忠折紙付の太刀(第十 回特別重要刀剣)がある。

注⑥…『新刊秘伝抄』参照。