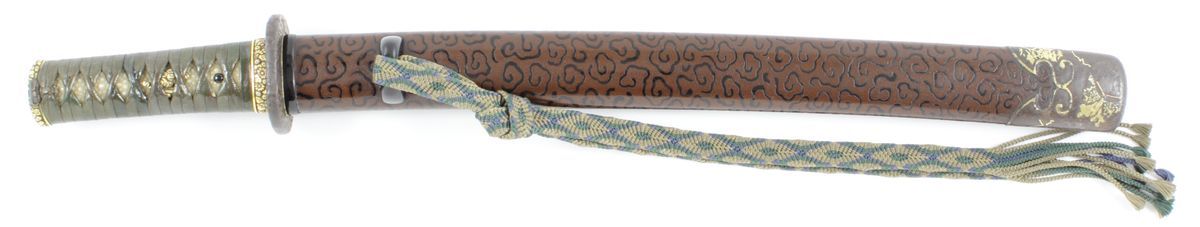

茶石目地雲文塗鞘肥後脇差拵

Cha ishime-ji Un-mon nuri saya, Higo wakizashi koshirae

―茶に金色映える肥後拵

拵全長 一尺八寸四分八厘/柄長 四分六厘

刃長 約一尺三寸/ 反り 約五分 / 元幅 約九分

棟重ね 約二分/鎬重ね 二分六厘

刀身はありません。

Whole length: 56cm / Hilt length: 12.3cm

Ha-cho (Edge length) approx. 39.3cm / Sori (Curvature) approx. 0.9cm

Moto-haba (Width at Ha-machi) 3.2cm / Kasane (Thickness) approx.0.78cm

This Koshirae has no sword.

切羽に至るまで完全に生ぶ

茶石目地に雲模様塗り鞘の肥後脇差拵。白鮫皮を着せて、漆を施されて強化された緑色の革巻は、光沢があって見栄え良く、しかも手に馴染んで使い勝手も上々。

すべてに時代があり、切羽までもが生ぶ。

縁頭,目貫…渋い拵にピリリと効かせた金色の金具

鞘の茶、柄の革巻の深い緑。これらの渋い風合いにピリリと効果的に主張しているのが、金色の金具類。

目にも鮮やかな縁頭は菊花尽で実に豪華。

深緑の革巻の間から覗く金目貫は、仏舎利を奪取した疾鬼(しっき)を追いかける韋駄天の図。

鐺は鉄地に金布目象嵌で描かれた蜘蛛に蝶の図。

小柄櫃に収められているのは共小柄の鉄製の馬針。小柄は猪目を透かし、高彫金布目象嵌で力感漲る大きな蟻が描かれている。

金布目象嵌で雲文を描いた鐔は、厚手堅牢な鉄地で、小振りなサイズは拵に調和し、引き締まった印象。

見栄えと見事に両立された実用性

栗形は鞘口から指三本程のところにあり、鞘を掴むやすぐに鯉口を切って抜刀が可能。

瀟洒ながら実戦的な仕様となっている。

もちろん鉄鐺も防御の要の一つである。

つなぎから 元来は慶長元和頃の冠落造の脇差が収められていたものとみられる。

元幅広く中程から先の鎬地の肉が大胆に削ぎ落され、迫力と刃味の良さを窺わせる。

茎は短く、掌に吸い付くように収まり、 茎尻の形状は越後守國寿(※にんべんにことぶき)、或いはその門下の和泉守國貞に似ている。

注 : 出羽大掾國路、越中守正俊、播磨守輝廣らが冠落や菖蒲造の優脇差を手掛けている。